立法院第10屆第1會期司法及法制委員會「提升司法公信─最適我國國民參與之司法審判制度究應為何?」公聽會會議紀錄

時 間 中華民國109年5月7日(星期四)9時1分至13時9分

地 點 本院紅樓302會議室

主 席 李委員貴敏

主席:現在開會。今天舉行「提升司法公信─最適我國國民參與之司法審判制度究應為何?」公聽會。

現在宣讀公聽會的討論提綱。

1.參審、陪審及兩制併行制度之優劣?

2.如何落實人民參與審判?

主席:我們在邀請各位發言之前,本席有幾點先說明一下,就是其實一直以來我們對於整個司法改革,民間有非常多的意見,也因為這樣的關係,我相信司法院再提出並花了相當久的時間,至少是8年以上的時間在研究司法的審判制度,然後從觀審到參審乃至現在參審的法案已經送出委員會,那到底我們司法制度應該要往哪個方向走?我覺得非常重要,因為它牽涉到將來是不是真的能夠落實人民對於司法的信賴,在司改會議裡面對於我們整個審判制度也有很多的討論,雖然司法院最後提出的版本是參審的版本,但是我們聽到對於參審制度是不是妥當?其實民間有很大的聲音,雖然我們在上次已經舉辦過公聽會,但今天的我們是希望採用類似像辯論方式的一個公聽會,我覺得民眾有資格也有權利知道到底什麼樣的制度才是最適合臺灣的,所以今天我們雖然是採公聽會的形式,但是我們第一輪還是讓每個人有3分鐘的時間把自己認為最重要的地方能表達出來,在這裡本席也要特別拜託大家就是發言不要再延長3分鐘,因為延長3分鐘的時間,其實對別的與會的專家學者是一個困擾,對於後面能否聚焦也是一種困擾,所以第一輪的部分拜託大家把握3分鐘的時間,第二輪的部分就拜託大家能夠把你認為到底應該是參審好?還是併案好?這樣的一個重點能聚焦在你認為的理由上面,那我就不耽誤大家太多的時間,我們今天就會採用類似辯論的方式來進行,希望民眾透過今天的辯論的方式能確知到底什麼樣的制度對臺灣未來的司法改革是真的有幫助的。

我們現在就開始發言,第一位我們會先請學者專家發言,當然如果有委員到場,在第一輪時也可以在兩位專家發言完之後,委員也可以插入發言。

主席:現在先請第一位,司改會第四分組召集人許玉秀前大法官發言。

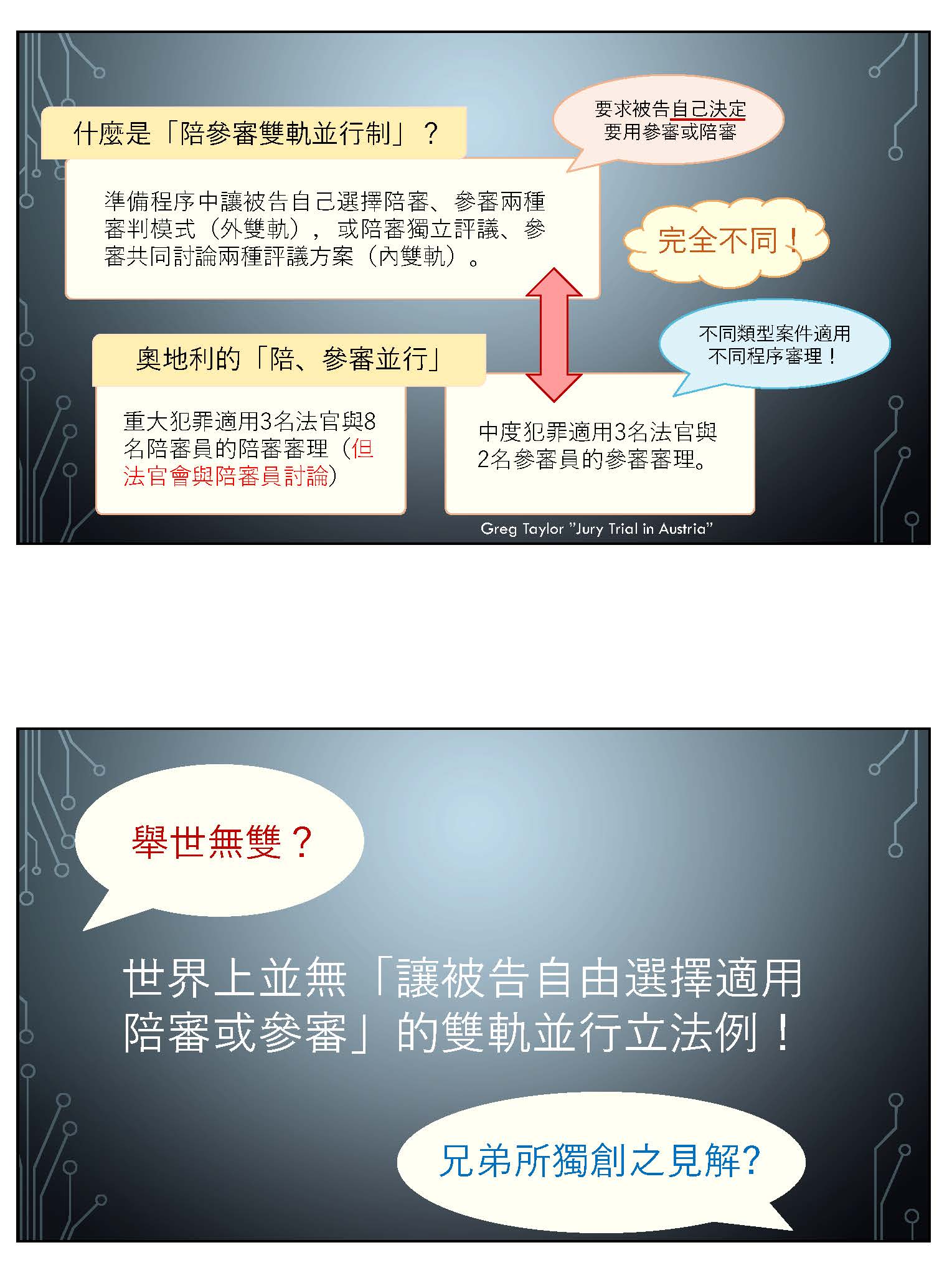

許玉秀前大法官:主席、各位委員。謝謝主席,第一件事要說的是,參審日最大公約數請陳思帆法官不要斷章取義,我的文章講的是司改國是會議第四分組委員投票的最大公約數,這個不是我分析結構而已,在上個週末本組已經進行一次實質的投票,也就是透過通訊逐一確認我們總共有11位委員是贊成陪審與參審雙制並行一併試行這個結論,並不是張靜委員在記者會上所說再投一次票,我們已經投一次票了,而且不是只有11位,而是我們聯絡到11位過半數,所以沒有再繼續,因為有些人聯絡不到,我們甚至有委員在國外特地傳回來說他沒有辦法連署,但是我從以前到現在都支持雙制並行一併試行,這是最新的結論,可見我的分析是正確的。

第二點我總共收到4份報告,今天早上又陸續收到幾份報告。這4份報告就是法務部跟司法院針對23次公聽會做的事後報告,還有針對今天提的報告,當然還有一些學者專家在上一次公聽會提出來的,今天的因為還沒有細看只就看到的先說而已,我必須說我非常沮喪,如果我是司法院或法務部的負責人,這樣的報告我不會讓它出門,努力了這麼多年你們只能寫出這樣的東西嗎?如果這裡面還有我的學生在裡面工作的話,那我就會說我一起丟臉,我順便要說張永宏律師你怎樣去井上正仁那裡念書的?怎樣進司法院的?你辜負了國家給你的機會,我很快地舉一個例子,把參審說是合作,陪審說是分工,請問陪審的法官坐在那裡,他是喝茶看報,當兩邊在辯論的時候,他有沒有在操作證據法則?他有沒有經常要對objection表示意見裁示?他有沒有把兩方召集過來談一談?有時候陪審員還要遞一個字條詢問法官意見,法官看看有沒有必要還要解釋,法官對於事實的認定沒有參與嗎?沒有幫忙、沒有合作嗎?寫這樣的東西,學者也這樣寫,你們都可以犯這麼明顯的錯誤,這樣不及格的報告,讓我覺得非常難過。

主席:第二位請臺灣臺北地方法院陳思帆庭長發言。

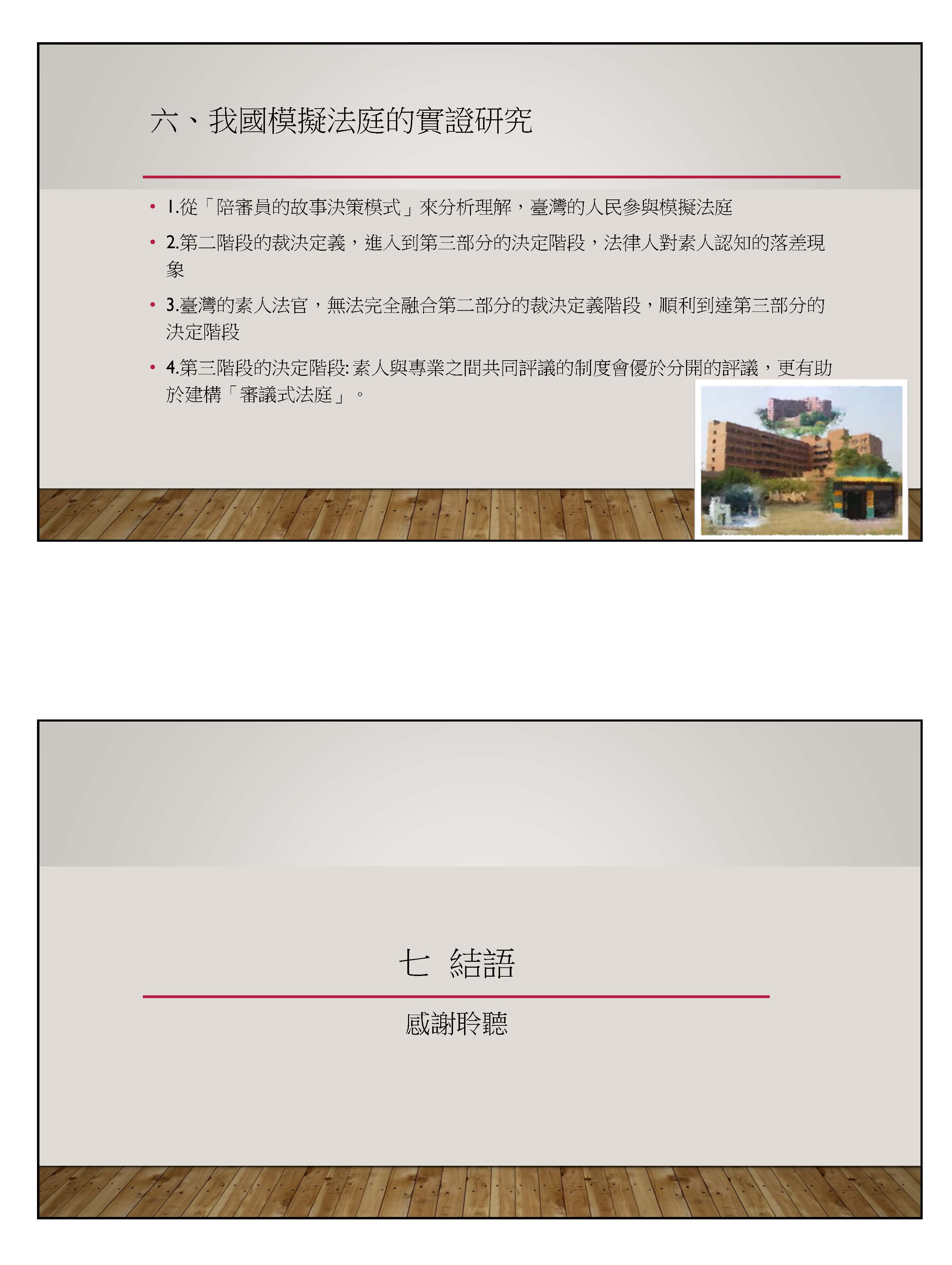

陳思帆庭長:主席、各位委員。感謝,首先說明幾個迷思跟政見,首先有人說陪審可以解決恐龍法官的問題,不過我們看到只有百分之一的案子可以適用陪審,百分之九十九的案件都不適用陪審,他如何解決恐龍法官的問題?

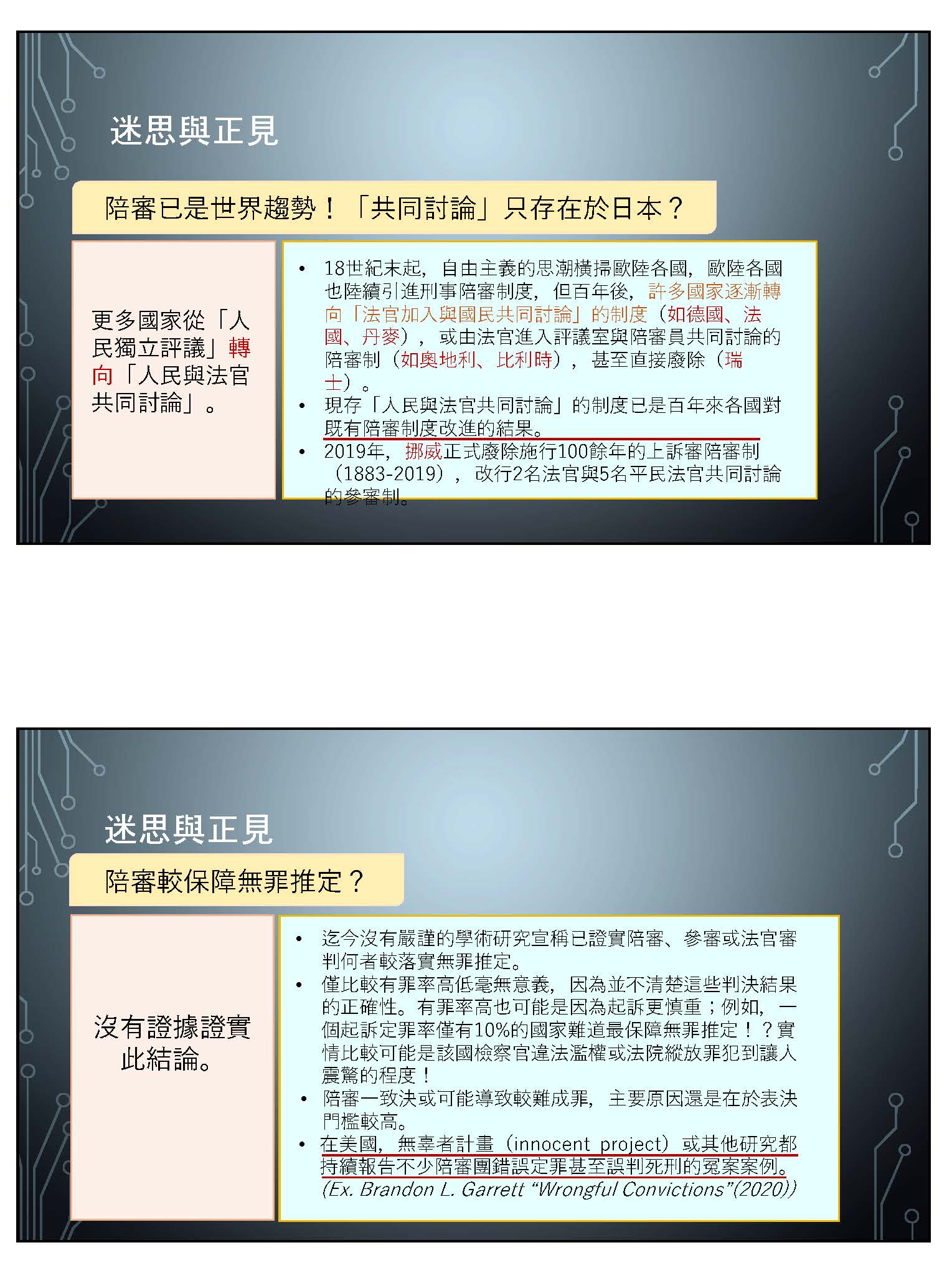

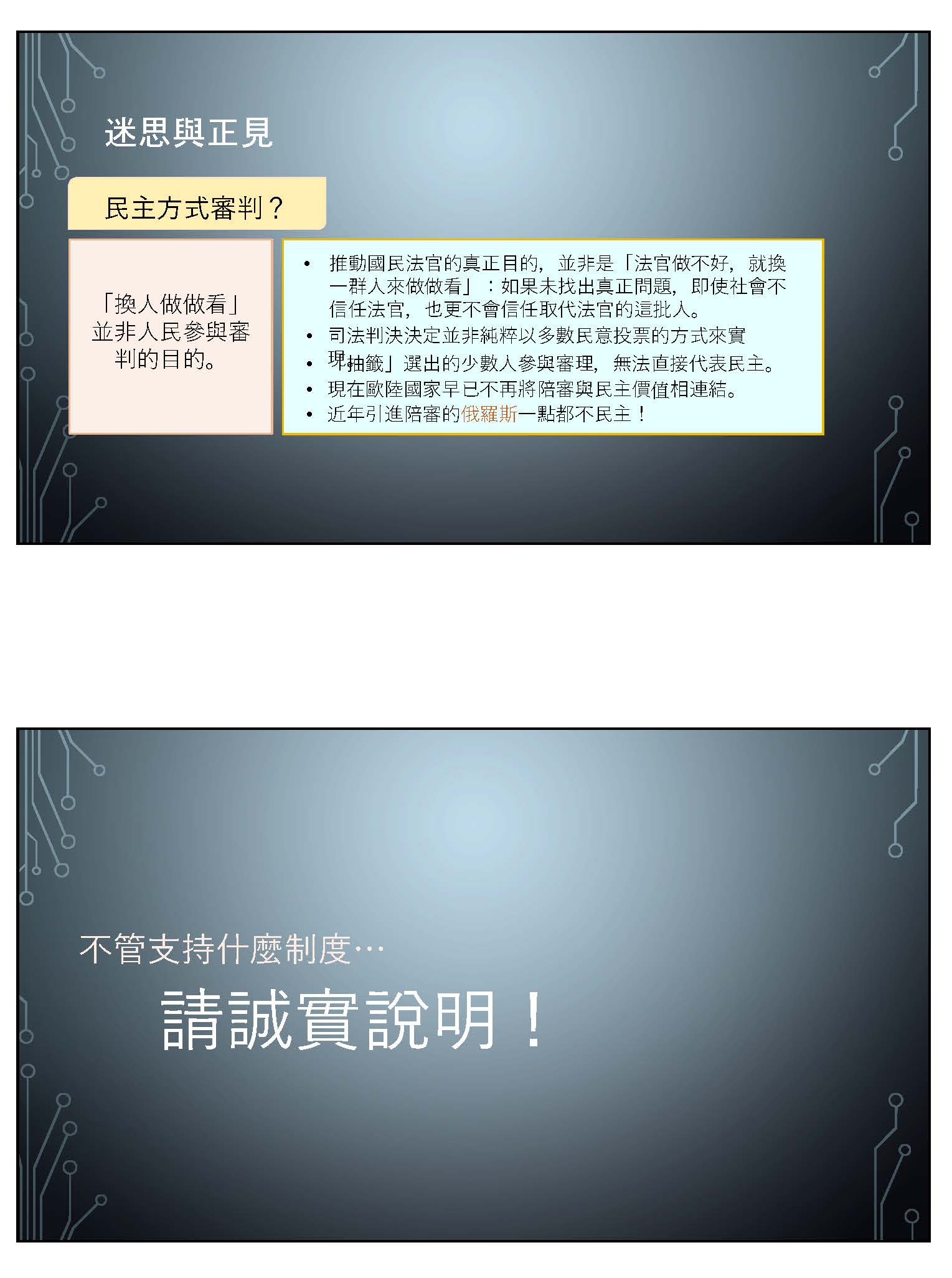

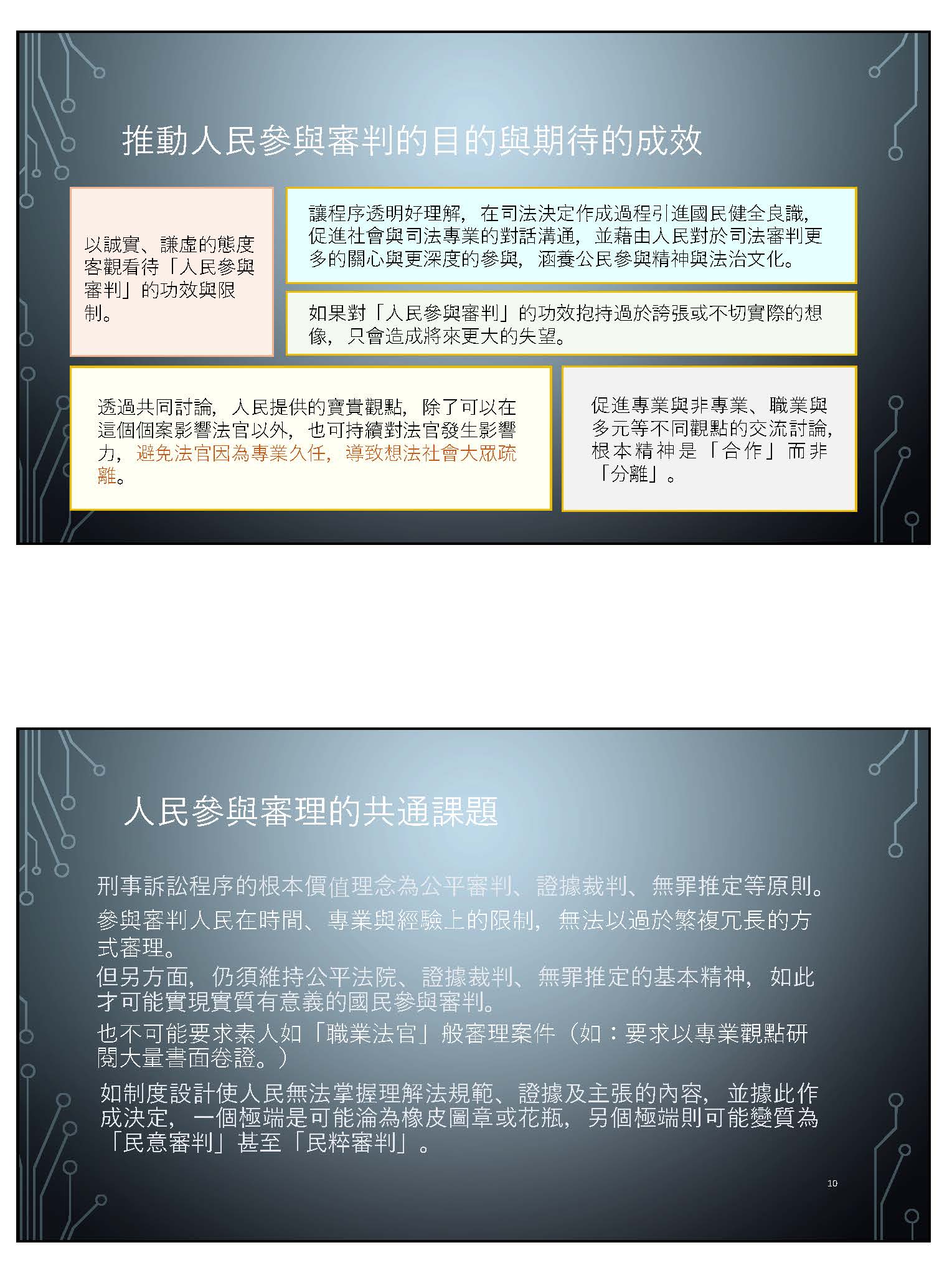

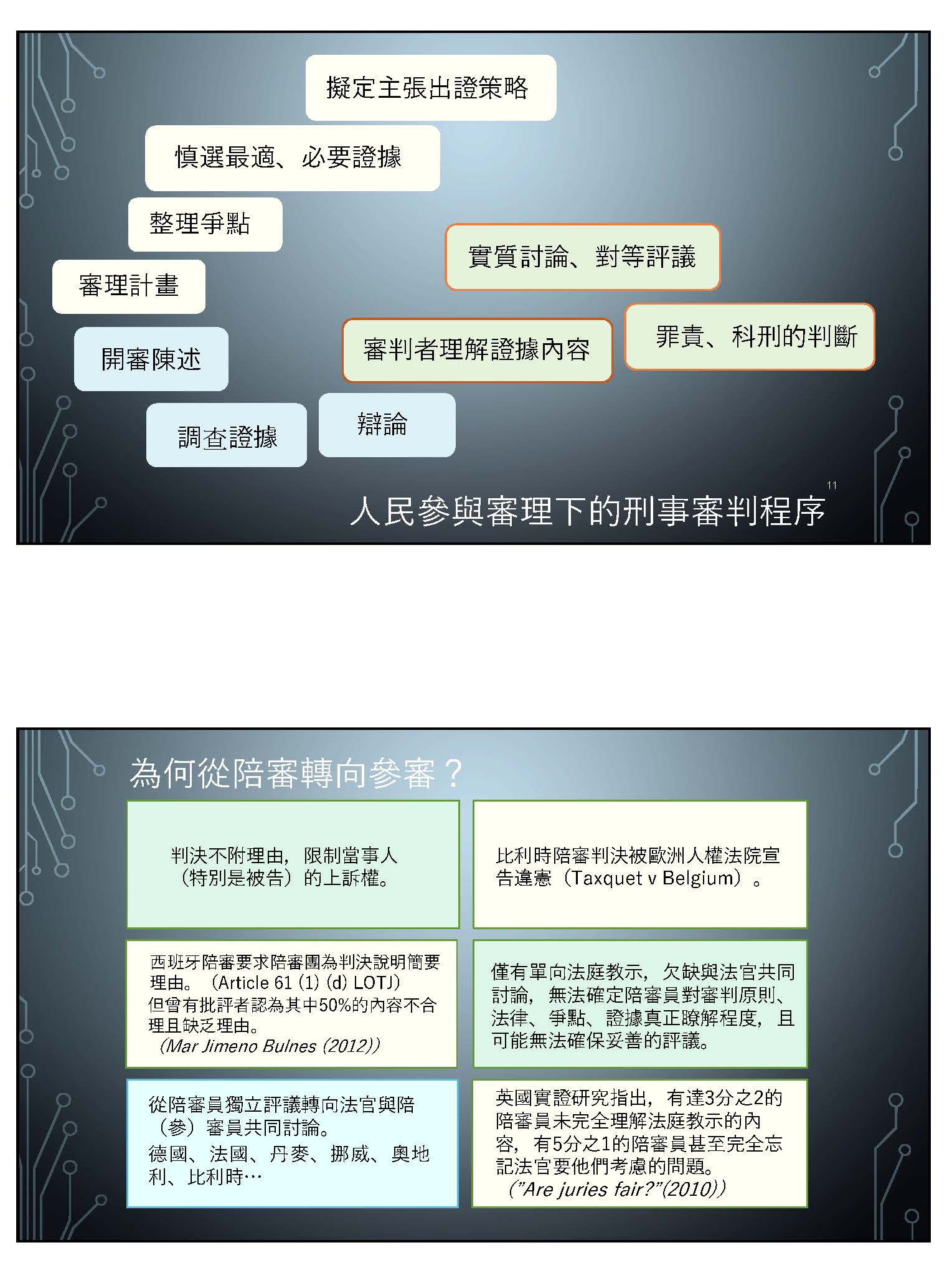

另外有人說陪審可以解決貪污法官的問題,我在簡報中舉出在英美有發生行賄陪審團的案例,另外被告只要想行賄法官,他直接不選擇百分之一的陪審審理即可,還有人說陪審可以解決政治法官的問題,我們看到美國因為種族族群政治案件,陪審審理的結果每每都造成重大的爭議這些都是事實,接下來有人說共同討論只存在日本,陪審是世界趨勢,我們看到德國、法國、丹麥、奧地利、比利時這些國家原本施行陪審制,要不然轉向共同討論、要不然轉為參審制,2019年的時候挪威正式廢除一百餘年的上訴審陪審,改行參審制,陪審比較保障無罪推定嗎?我們看到無辜者計畫一直到2020年已經有認定將近兩千件陪審團誤判案例,裡面也包含誤判死刑的案例,陪審比較民主嗎?我們看到近年引進陪審的俄羅斯,他一點都不是民主國家。

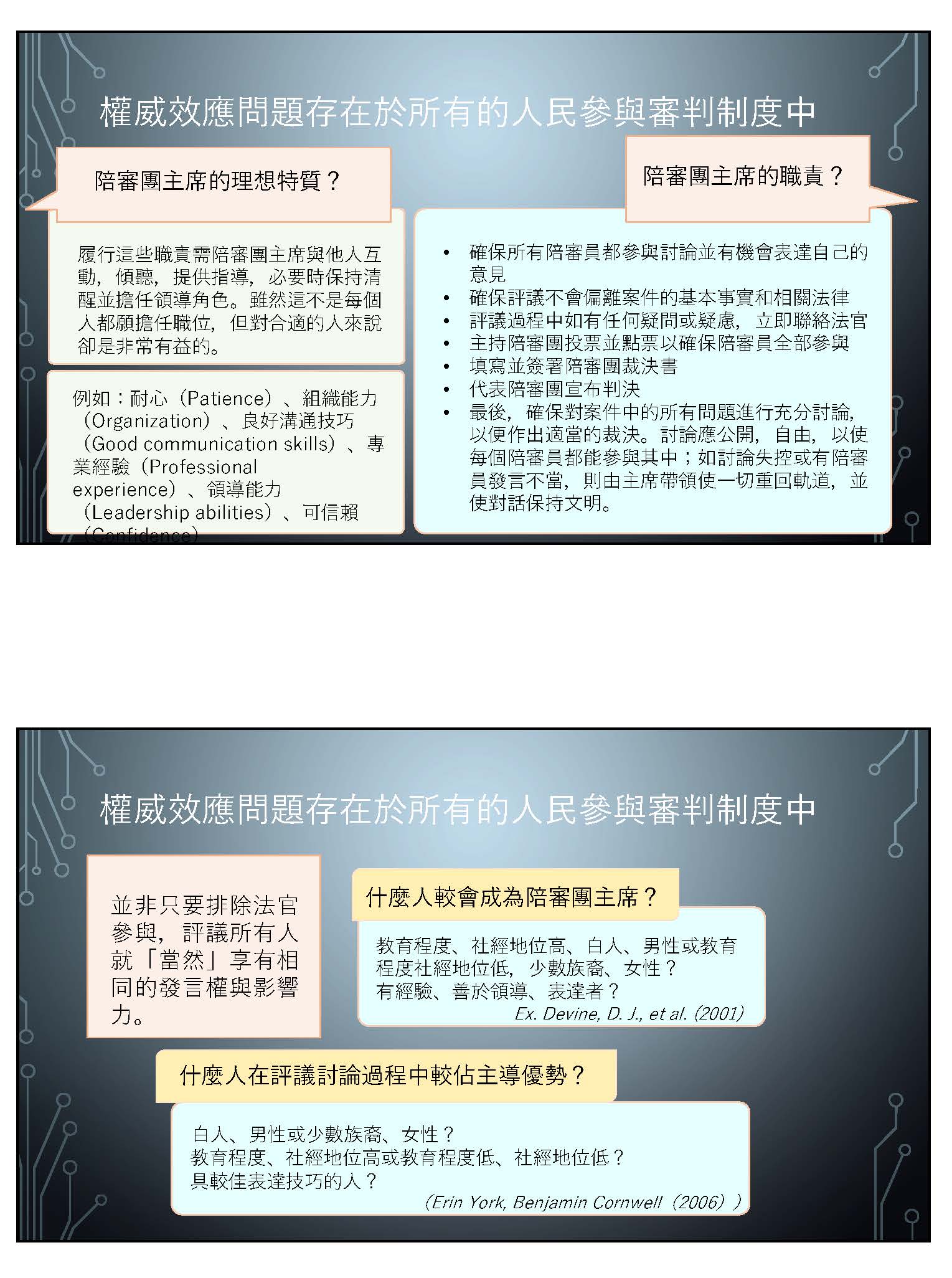

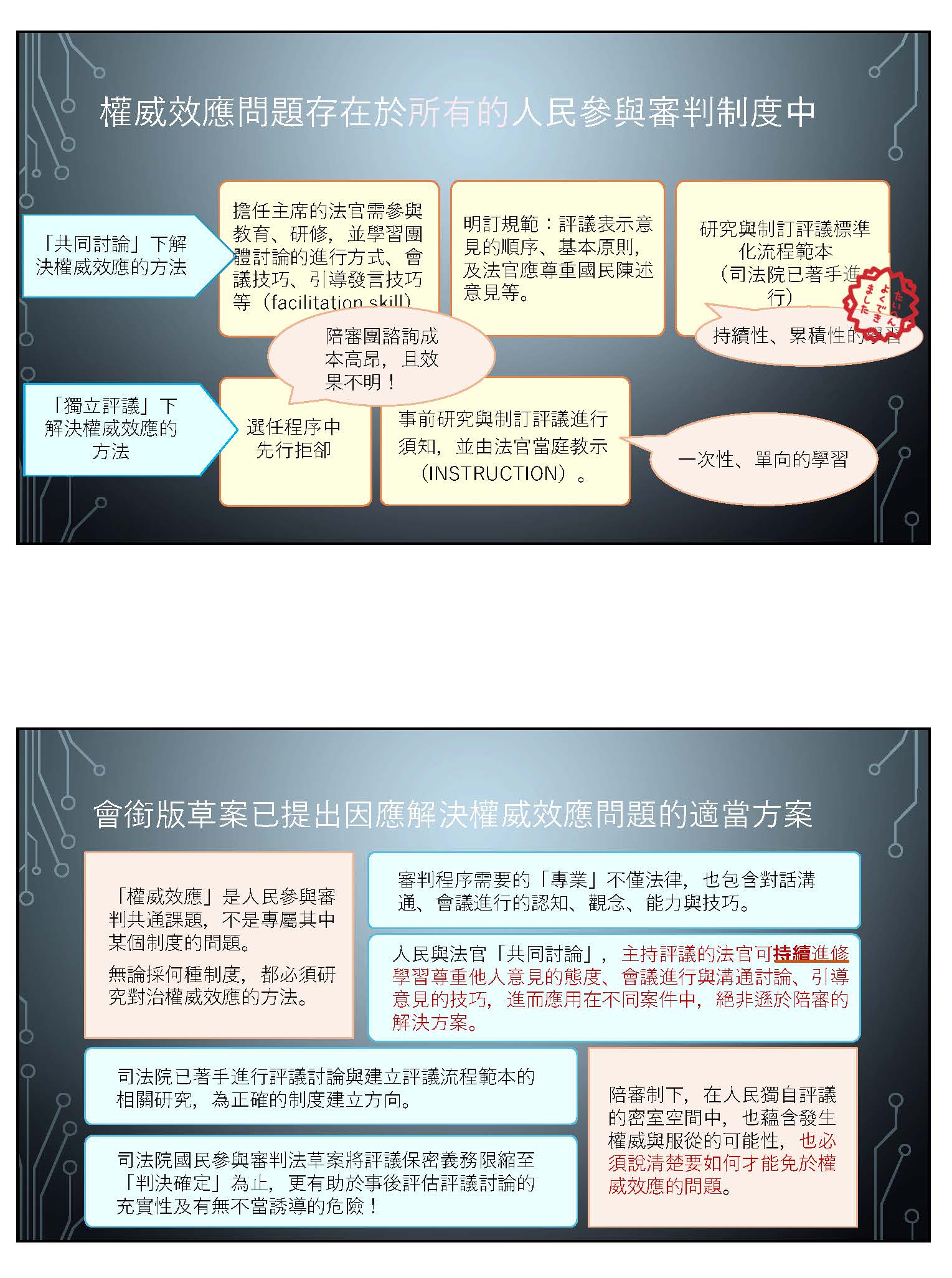

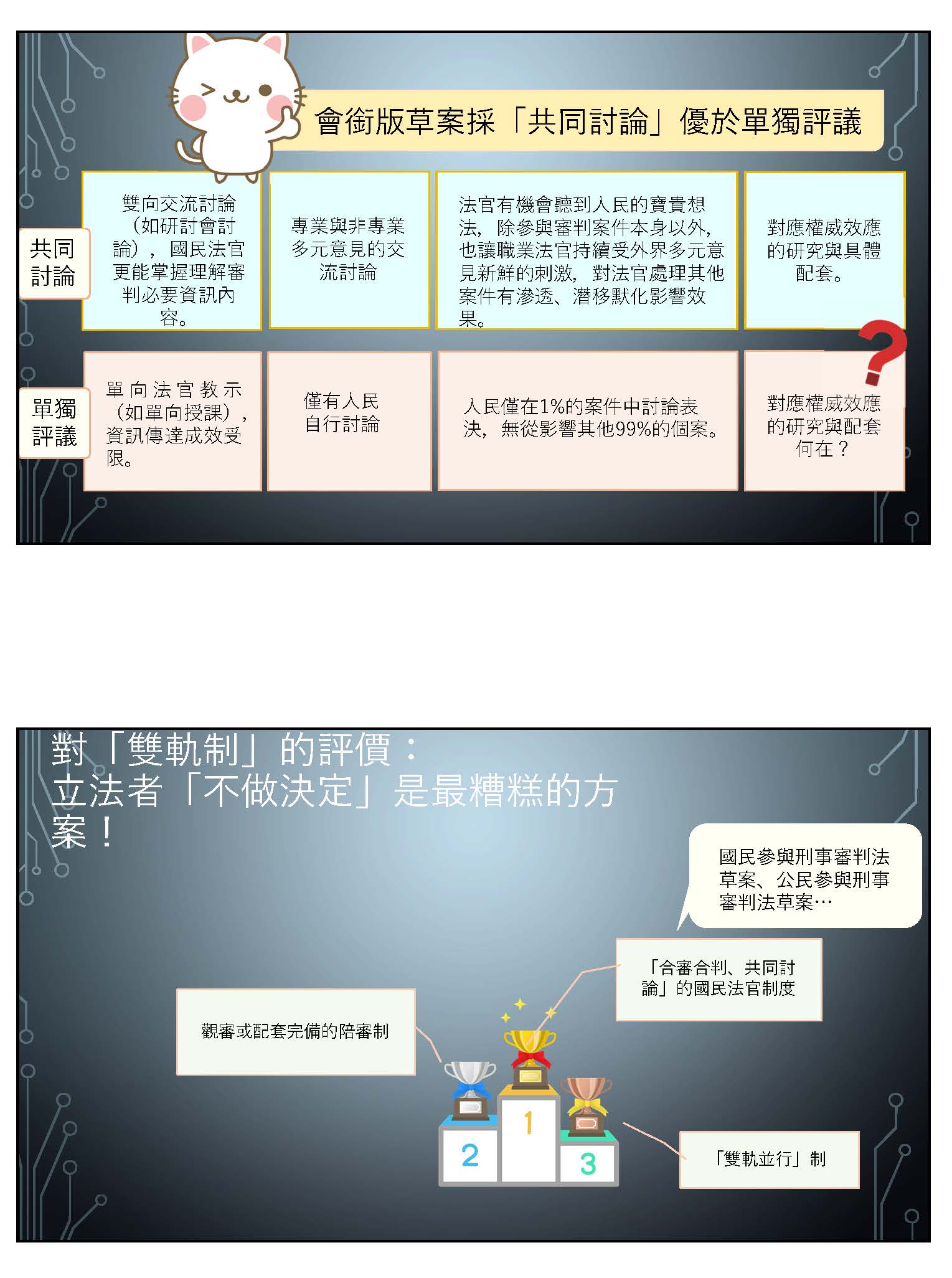

接下來我要說明第二點,權威效應存在於所有人民參與審判制度,陪審團也許有權威效應,它可能來自於一個專斷獨行的陪審團主席,也可能來自於裡面具有優勢領導地位的那些人,可能是社經地位較高、可能是溝通技巧較好等這樣的人,這樣的權威效應要如何處理?我們看到參審制的處理方式,它可以透過持續在法官的教育訓練,事先訂定評議的規則,但是陪審呢?他只能透過一次性的一個陪審團教室,這樣比較起來我不認為參審制的權威效應對應方案會遜於陪審制,共同討論優於單獨評議有四個重點,第一雙向討論優於單向討論、第二專業與非專業多元交流、第三法官有機會聽到人民寶貴的意見影響其他案件,第四對應權威效應有具體的對應方針。

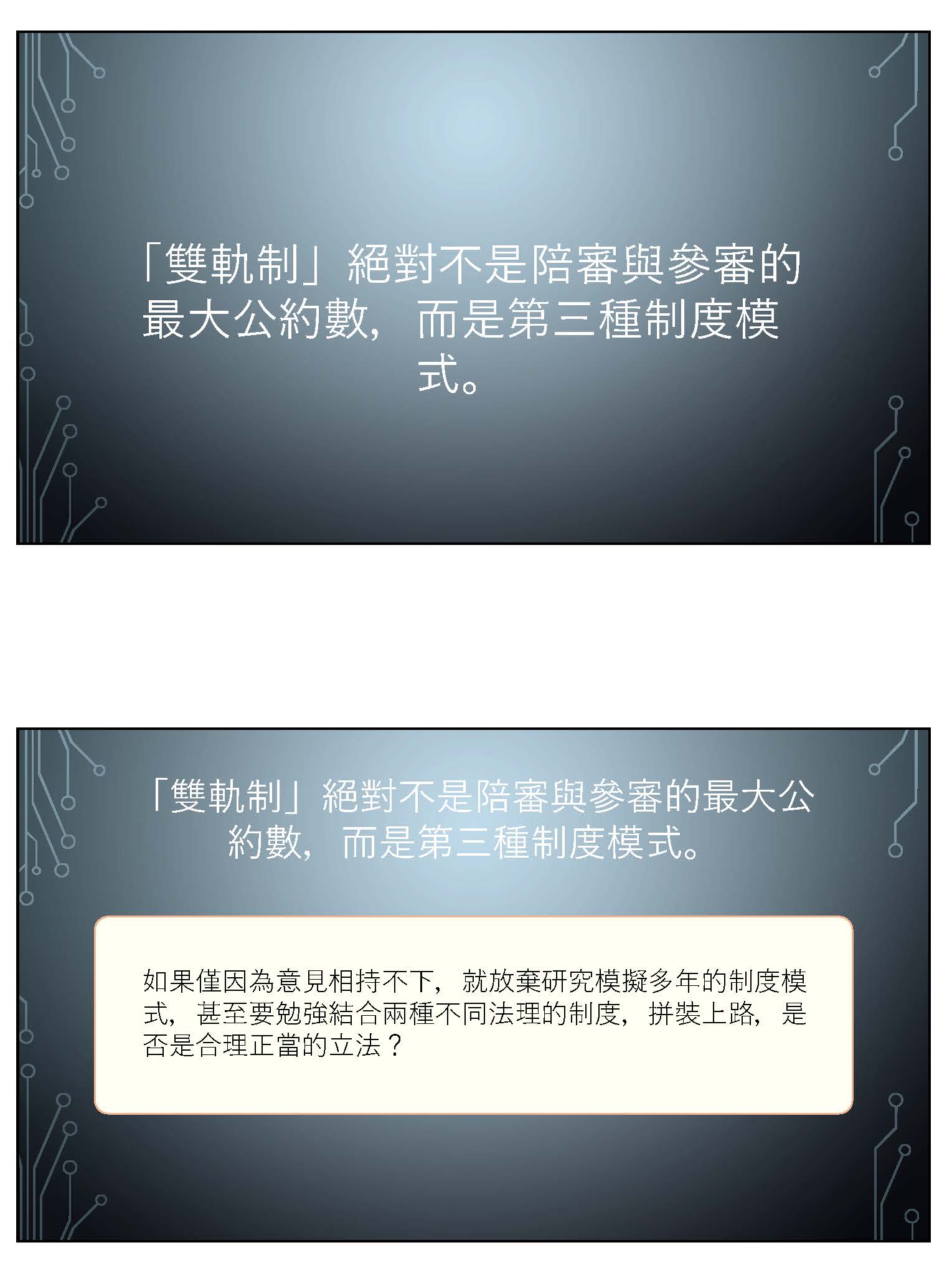

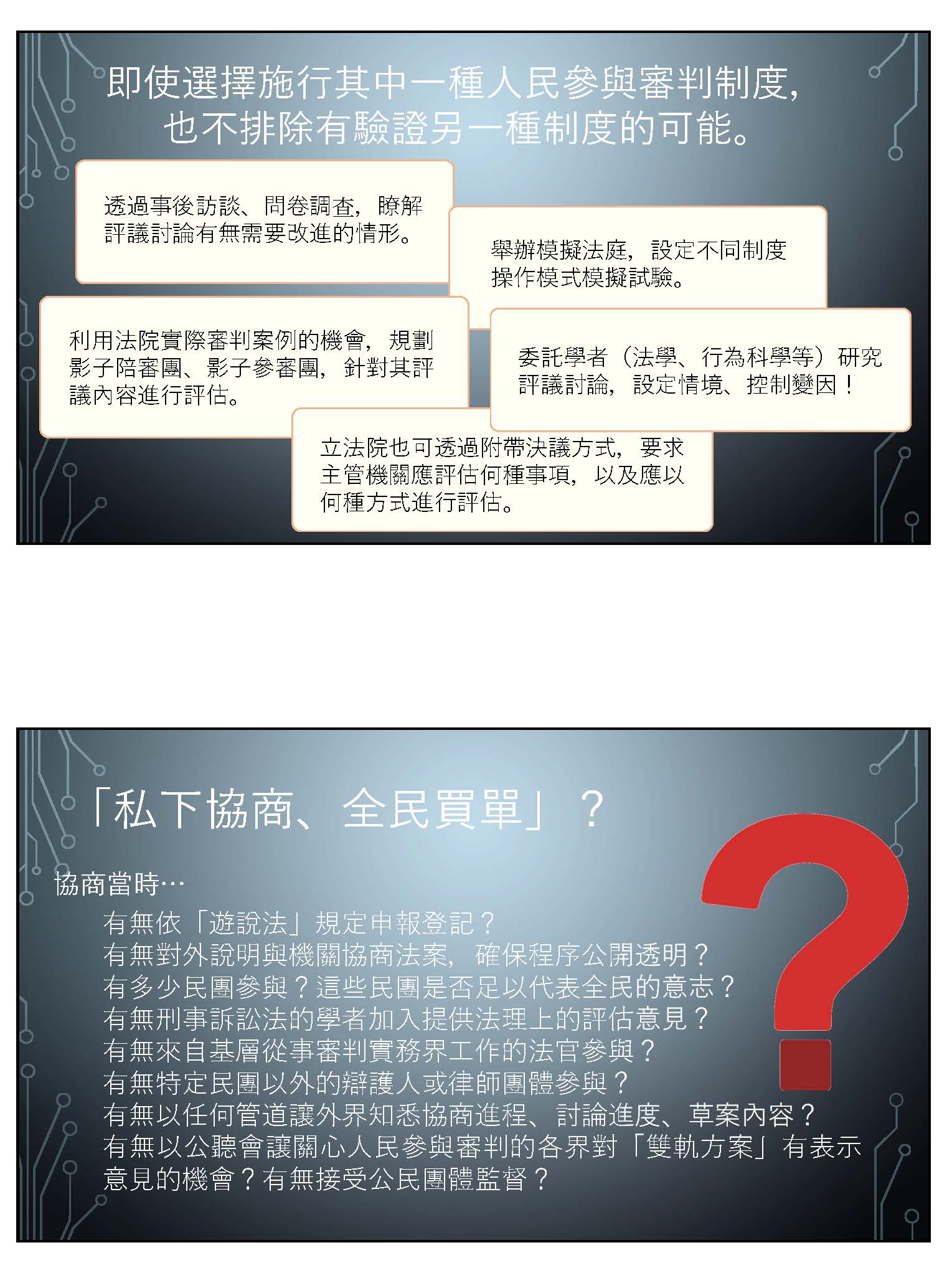

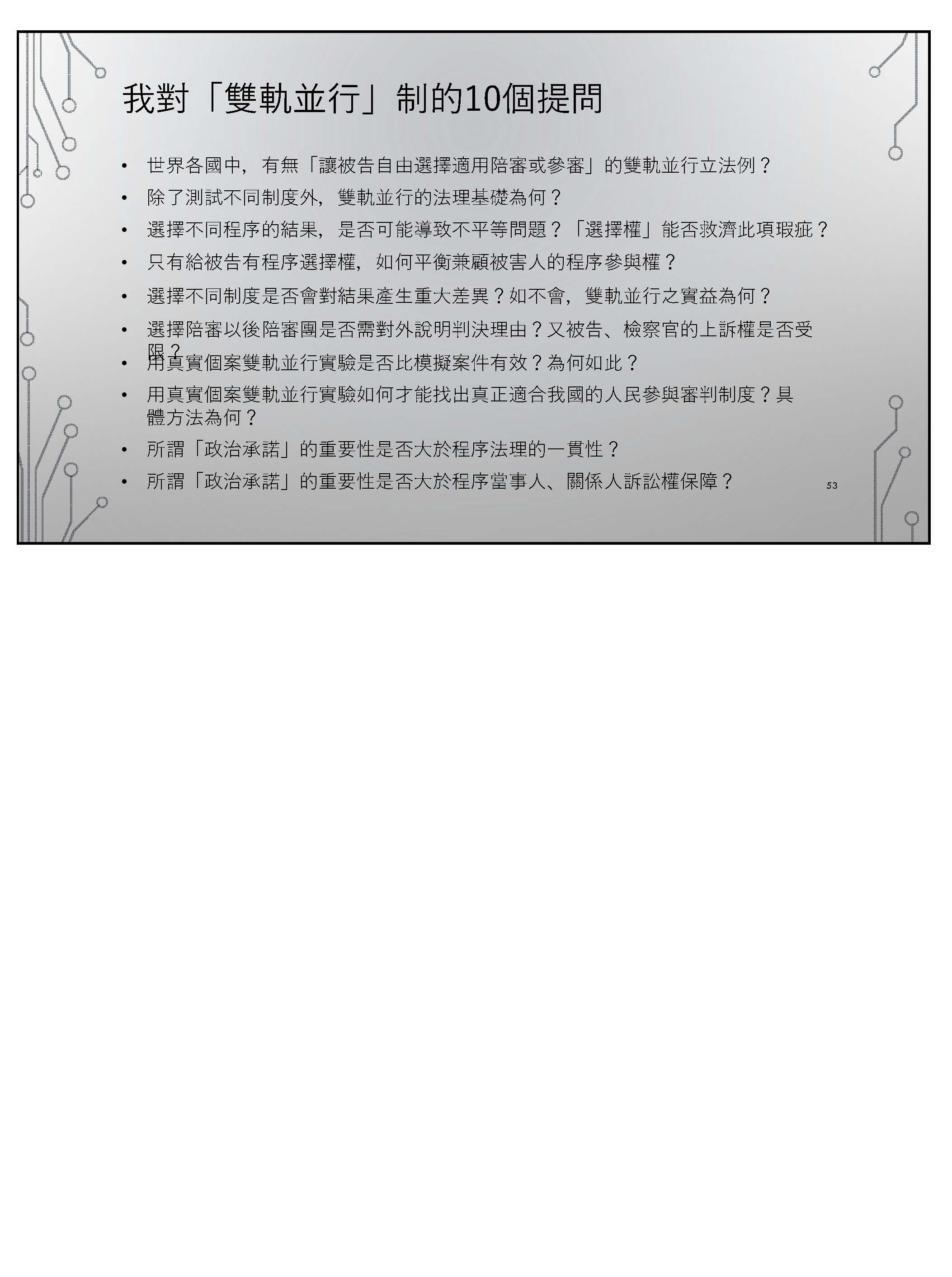

最後談雙軌制,我認為雙軌制是其他國家完全沒有,我國舉世無雙,兄弟無人所獨創的制度,請問這個制度法理基礎在哪裡?你為了去試驗不同的制度,把人民當試驗品、當白老鼠以外,它存在其他任何正當的立法目的嗎?那如果沒有,是不是你唯一理由就是因為司法院跟我講好了,法務部跟我講好了,我要推雙軌制,那我要再質疑當初民團去溝通的時候,有沒有依照遊說法的規定,辦理登記、辦理申報?有沒有讓其他民團參與?有沒有讓其他辯護人、法官、律師、基層學者參與?如果都沒有,抱歉那只是你們個人的意見、建議,沒有拘束力,謝謝大家。

主席:第三位請臺灣新北地方檢察署廖先志主任檢察官發言。

廖先志主任檢察官:主席、各位委員。由於時間的關係,我就直接切入正題,那剛剛大家都已經講了很多陪審、參審的問題,我就不重複了,我想從一個不同的角度來看這個問題,用一個時事的角度就是現在武漢肺炎的關係,所以大家都戴口罩,武漢肺炎跟這個陪審參審有什麼關係?因為武漢肺炎除了疫苗以外,大家都在尋找解藥,到底是要用奎寧好,還是瑞德西韋好呢?還是注射威猛先生到體內就會有用?那就要做很多實驗,如果照民團一些先進的看法跟這個草案來看,他們其實就是把這個陪審、參審並行當作一個實驗,我們有兩個選項,一個陪審一個參審,那麼試行6年以後,希望能夠找出來哪一個東西比較適合臺灣?哪一個制度民眾覺得比較好?回過頭來,若把它當作一個實驗,實驗要有一個實驗的標準、實驗結果可以分析,就像瑞德西韋今天告訴我們它可以把致死率從平常的11%變成8%,可以把恢復的天數從15天變到11天,那CDC就說它是有用的,那我請問一下這樣的陪審跟參審的實驗,請問他要用什麼標準來說這個實驗結果是對民眾比較好的?或者是臺灣比較能夠接受的?是用這個無罪率嗎?還是用有罪率呢?還是用個案然後問參與的人,你覺得這個制度好不好?還是說個案逐案來做民意調查,你覺得這個案法官判的對不對,民眾判的對不對?請問要用什麼標準?如果沒有客觀的標準的話,我預測最後就會變成說6年以後,施行了幾千件後,覺得陪審好的人會說,結果是對陪審有利的,喜歡參審的就會說這個結果是對參審有利的,其實沒有任何的一個客觀標準會說,這個東西哪一個是比較好的,跟瑞德西韋、跟威猛先生是不一樣的結果。

除此之外,其實在科學實驗中有一個非常重要的標準,就是他必須要隨機,也就是說哪些東西是用對照組、哪些東西是吃了瑞德西韋,這個不能由醫生決定,也不能由病人決定,是要隨機分配的,如果在我們這個實驗來看的話,那可能就是一三五件要適用參審,二四六件要適用陪審,但是我們這個制度中卻是讓被告或當事人自己選擇,既然是自己選擇,他就完全不符合科學在隨機的要求,既然不符合隨機要求,這樣結果也就完全沒有任何可以作為科學標準或檢驗參考的依據,所以我認為這樣的實驗恐怕可以預期就是沒有任何結果,會變成各說各話,以上,謝謝。

主席:請常在國際法律事務所張永宏律師發言。

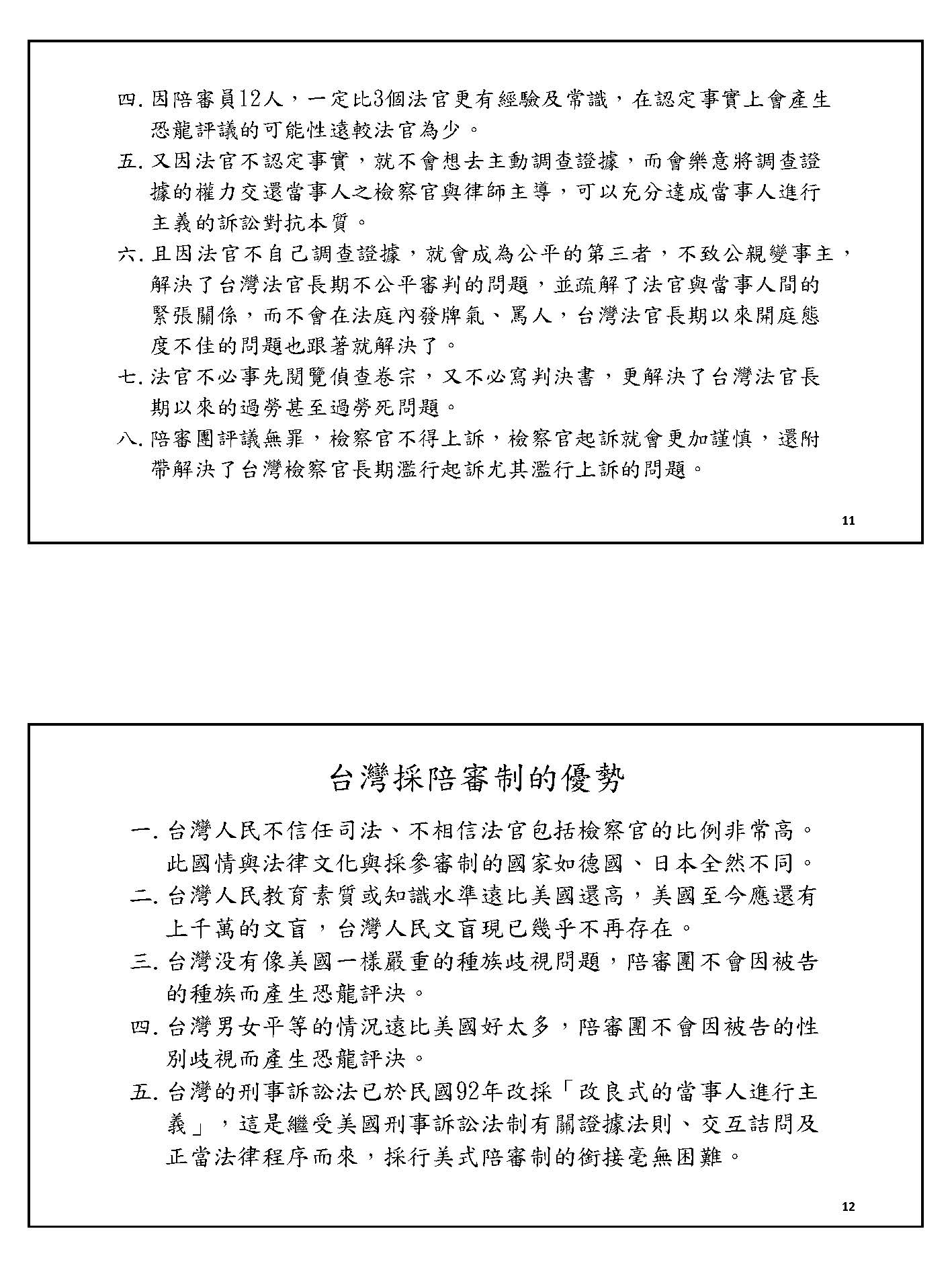

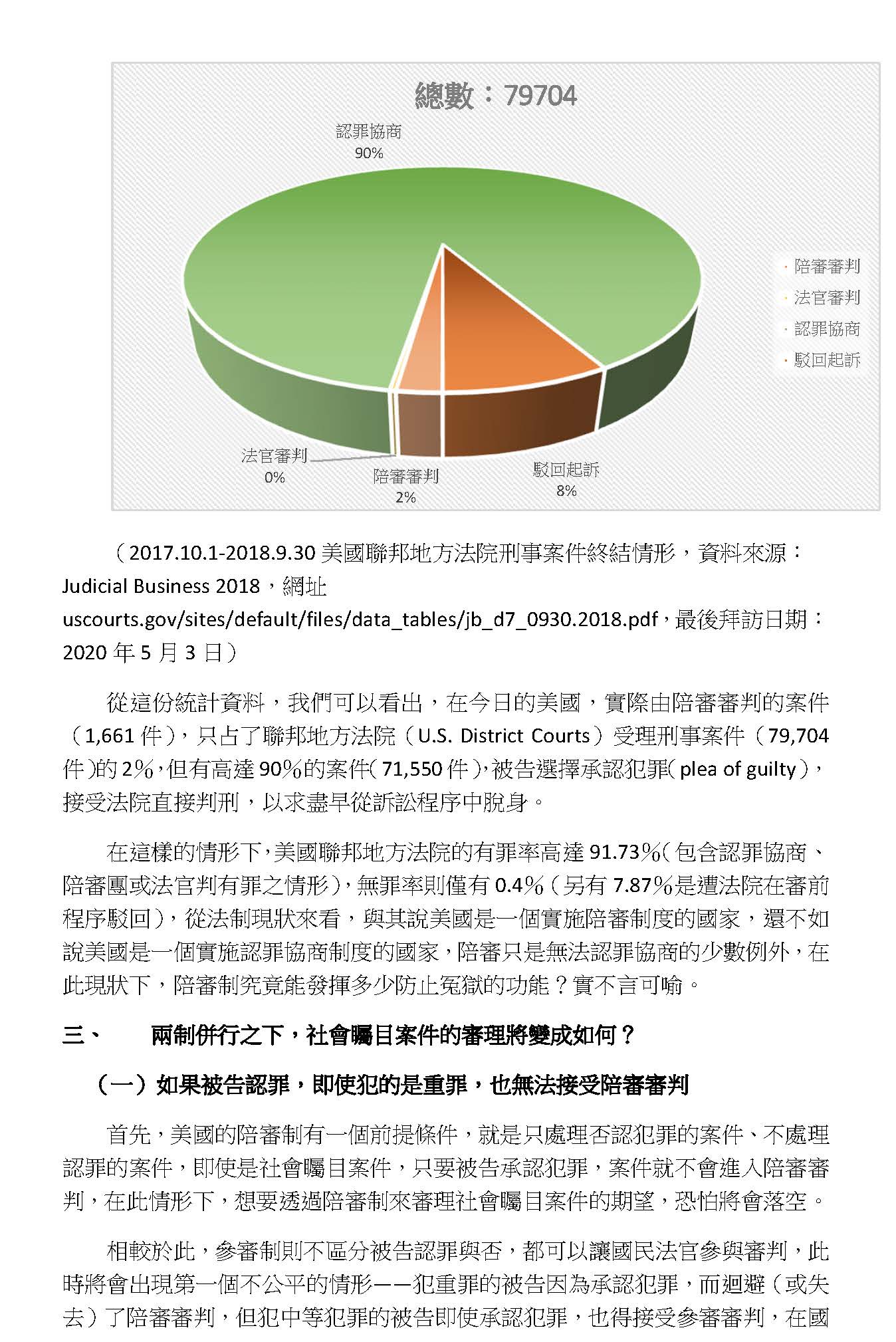

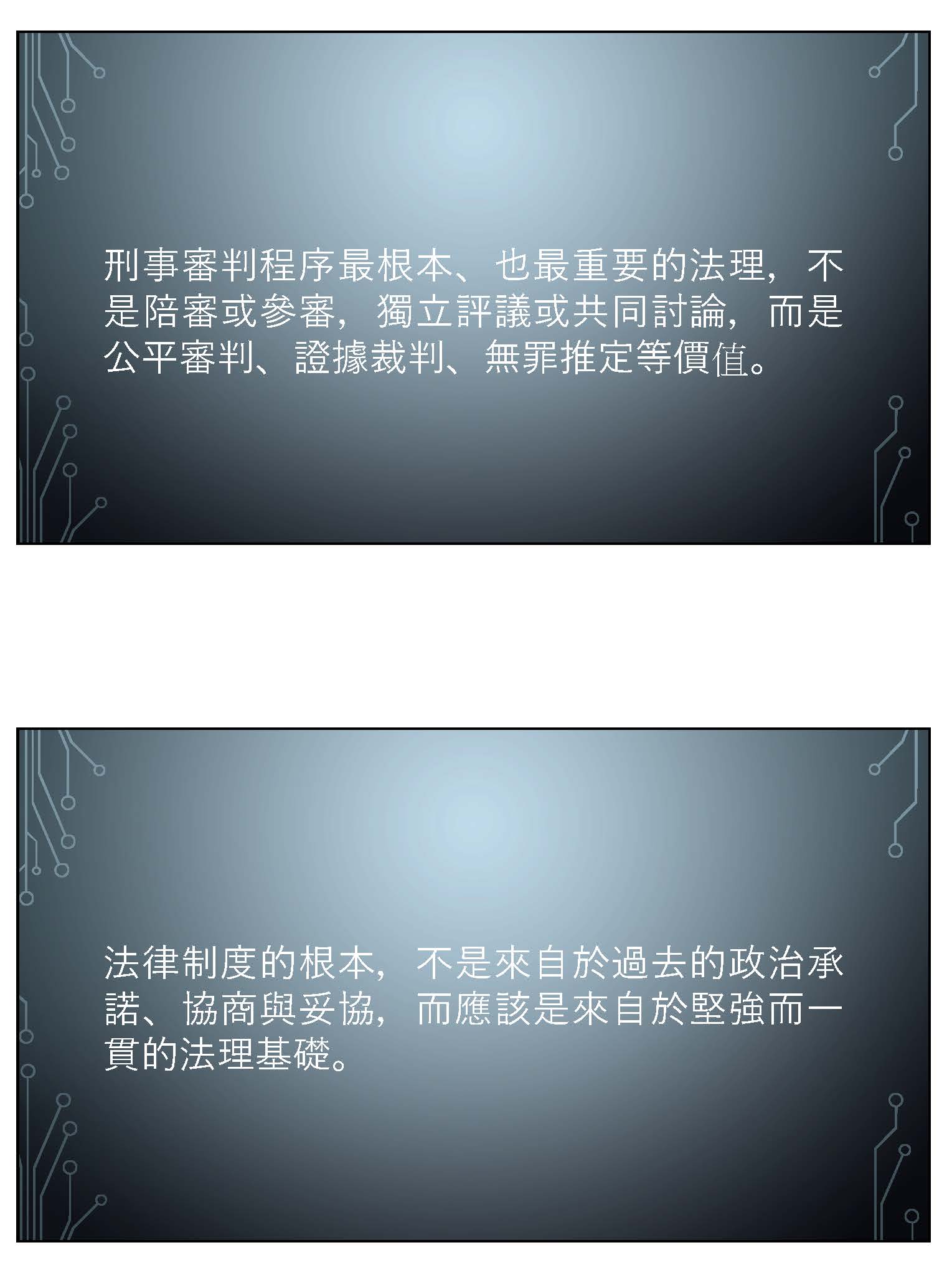

張永宏律師:主席、各位委員。今天我針對主席所交下來的這個議題做些簡單的報告,首先我們必須要承認一件事情,就是制度可以試行,但是人權不能實驗,司法正義不能實驗,這是一個怎樣的觀念呢?我們先來看看我們今天面對的狀態,我要從兩個角度來分析,我們為什麼恐怕必須要定於一尊,而不能做三心兩意的選擇,第一個角度我們必須要想想,到底推動這個制度的目的是什麼?當然是為了要解決司法長期以來不受人民信任的問題,這個問題的解方當然也有可能有很多,其中現在討論的一個叫陪審、一個叫參審,但是如果今天所謂的陪審,是來自於美國的陪審制,我想各位可以看一下美國現在這個陪審制到底有多少人在用?在美國2018年的最新司法統計資料只有2%的案件適用陪審,剩下的案件去哪了呢?剩下有高達90%的案件被告一開始就認了,就直接認罪協商處理掉了,這有統計資料騙不了任何人,在這樣的情況下我們先試試看,我們來套套看如果我們真的走了陪審制,是不是能夠有效的解決司法長期不受人民信任的問題?首先被告一開始的時候就可以說我要認罪,所以即使是再重大的案件,被告只要認罪就不會再走陪審制。接下來即使被告不認罪,進到了程序裡面,被告也可以說不好意思我不要陪審,我要放棄陪審,那這樣就會走回職業法官審判。再來被告也許有一個機會,他可以評決、他可以接受陪審制,但接受陪審制的結果呢?是不是一定就可以保障他的人權,誰知道?因為評決的結果並沒有判決書。再來陪審也不參與量刑。最後陪審判了之後,無罪當然是被告高興,但是檢察官幾乎無法上訴;有罪被告不高興,但他上訴的權能也受到一定程度的限縮,這樣的情形下要去解決司法不信任的問題,陪審真的是解方嗎?

再回頭來看,就被告而言,被告根本就是進入制度豪賭,他要嘛就是選擇陪審走到底,最後如果換一個無罪判決,高興的不得了,但是在這段期間,一旦受到一個有罪判決,第一個他看不到判決書,第二個他的上訴權受到很大限制,這是被告要的。其次,被告也許很怕,所以他決定採取另外一個方式,一開始就認罪或者是不認罪卻選擇讓法官審判而不要陪審團審判,那請問在這樣的情形下被告會不會事後又後悔說,早知我就去選擇陪審制,與其讓被告去做制度豪賭,這恐怕不是立法者負責任的表現,以上是我的報告。

主席:請謙信法律事務所李宜光律師發言。

李宜光律師:主席、各位委員。針對這個議題,我首先從一個執業律師的角度來看,因為我認為本件對於兩個制度我不用太評斷做它們各自的優劣,因為制度的優劣,本身在立法上可以透過立法技術來加以修正、加以處理。我首先要說明陪審制度我個人的觀察,其實是源自於對職業法官的不信任,只要當過律師,你可能遇過法官的開庭態度不好或有成見、偏見的時候,其實你對於這個職業法官會產生一個不信任的態度,對於不信任職業法官,你會想要的就是由審判制度、一般人民來做決定,可是我們要去反思另外一個問題,職業法官為什麼會對你這個案件有一些成見、偏見,我個人認為是對現行制度下所產生的結果,是在於現行制度下卷證併送的制度,任何一個法官看過這麼多不利於被告的證據隨同卷證送上來的時候,你會產生一個偏見,所以,在問案的態度上自然而然會產生對被告不利的情形。因為這樣的問題,我認為無論是陪審或者是參審制度,整個問題的解決是在於,你要透過卷證不併送,也就是採用所謂「起訴狀一本主義」就可以處理這個問題。因此,我們現在爭論說對於職業法官的不信任,事實上,如果可以採用卷證不併送制度的話,那麼對職業法官的不信任可以降低到最小。

另外,我個人認為透過國民參審的方式,既然有人民參與,讓整個審判能夠公開、透明的話,那麼對於職業法官的不信任也可以大幅降低。另外,我個人認為最重要一個問題,其實我們一直認為國家資源是有限的,兩種制度你都可以採用,但是你要耗費非常大的成本;還有剛剛張律師所講的,是不是有很多人權上的問題?人民是不是可以做實驗?我認為這一點也要去思考。

如果我們考慮這些問題,再看一下現行兩個草案制度,我個人的看法是,可否考慮將這兩個制度融合成為一個制度?也就是說最重要一點,我看陪審制度整個核心問題是在終局評議的部分,針對終局評議這部分,如果我們可以採行分開評議,就是國民法官跟職業法官在評議時採行分開評議、合計計票的制度,或許可以把我們擔心國民法官受到職業法官的影響能夠降到最低,這個或許也可以達到陪審的目的,所謂的不相信職業法官的這個目的;同樣的也可以有職業法官介入整個審判過程的一個優點。另外,或許能同時設計一個配套措施,就是在中間評議這部分,也可以採行陪審制的一些優點,譬如說中間評議原則上由國民法官做決定,除了國民法官的要求,職業法官不能夠直接參與介入影響或引導整個討論過程。我個人認為資源有限,其實我們可以想想辦法把兩個制度結合在一起,因為兩邊的差異其實沒有那麼大。以上是個人淺見。謝謝。

主席:謝謝李宜光律師。接下來請司改會委員張靜律師發言。

張靜律師:主席、各位委員。我想在座只有我一個人當過法官、庭長、檢察官、主任檢察官、律師,還在研究所教了十幾年的書,所以我沒有本位主義;而且我相信,這個制度,不管是陪審、參審,在臺灣實施的時候,大概我也從律師一職退休了,那時候我應該也退休了,所以我也沒有任何的利害關係。今天我們來談人民參與審判,我們先看問題的起點在哪裡?就是人民不相信司法。那麼重點就是怎麼樣讓人民相信司法,可是今天司法院提出的解方、藥方是參審制,參審制是建立在法官不相信人民的基礎上,所以這個就很諷刺。我們為什麼要司法改革?因為人民不相信法官。為什麼要採參審制?因為法官不相信人民,所以要由法官來引導,來跟他們去溝通、溝通,這是一個很反諷、很諷刺的一種制度。

有人說臺灣不可以採用陪審制,我今天的PPT裡面有提到,臺灣人民不信任司法,不相信法官(包括檢察官)的比例非常高,這個國情跟法律文化與採參審制的,包括德國、日本是完全不同的;而且臺灣人民的教育素質或知識水準遠比美國還要高。三十幾年前我曾經去美國訪問一個月,陪我的翻譯跟我講,當時美國還有三千多萬的文盲,有四分之一的小朋友(小學生)不知道美國的國父是哪一位?不知道美國的首都在哪裡?美國的教育程度其實比臺灣不如的。第三個,臺灣沒有像美國一樣嚴重的種族歧視問題,陪審團不會因為被告的種族而產生恐龍的評決;還有第四個,臺灣男女平等的情況遠比美國好太多,陪審團不會因對被告的性別歧視而產生恐龍評決;還有最重要的第五點,臺灣的刑事訴訟制度在民國92年改採改良式的當事人進行主義,這是完全繼受美國制度而來的,包括繼受了證據法則交互詰問跟正當法律程序,今天如果我們要採行美式陪審團審判,在刑事訴訟法的銜接上是一點都沒有問題。所以我的結論是,依照臺灣的國情與法律文化,採陪審制是遠比採參審制好,而且陪審制說真的人民根本不需要準備,還有法官幾乎也不需要準備。我先報告到這邊。

主席:謝謝張靜律師。接下來請民間司法改革基金會林永頌董事長發言。

林永頌董事長:主席、各位委員。首先我要講的就是剛才陳思帆法官說,當時司法院跟民間團體談的時候有沒有依照遊說法的規定,請不要忘記,當時是司法院秘書長呂太郎主動來找我們的,不是我們去遊說,他完全不了解,在立法院這裡亂講一通,當一個庭長這樣亂講。第二個我要說的是,司法院一再地否認,這個是司法院做的,這個是司法院經過7次會議以後擬定的草案,這完全是司法院作的版本,接近只剩下一、兩點大概可以再協商,只有這樣的一個情況而已;這些是法務部做的,法務部雖然有意見,大抵上是同意的,所以司法院給貴院立法院的資料裡面講陪審制的缺點,譬如說不附理由或Hung jury或是選擇權等等,這些事情在去年都已經談過了,雖然換了秘書長,但是院長沒換人,司法院也沒換人,不認帳了是不是?這個怎麼是民間團體去遊說,亂講一通!一個法官不清楚在亂講一通。司法院要不要邀法官團體,那是你的事不是我的事。

其次我要講的是司法院真的是藐視貴院,我再講一次,司法院真的是藐視貴院。為什麼我這樣講?司法院的說明裡面第1頁到第6頁,這裡面講說103年10月到105年12月實施了所謂參審、觀審、陪審的模擬,然後去了解在場人民的意見,然後大都是支持參審、觀審,陪審的支持率很低、很多問題。如果這是一份報告,是大學的碩士論文的話,馬上被當掉。請你告訴我,請司法院告訴我,你這些統計資料的依據在哪裡?這是第一個;第二個,你的統計從哪裡來?你沒有講;第三個,司法院的網站裡面,對於人民參與審判的模擬法庭裡面完全沒有這些資料。我看到的資料裡面,你不要忘記了,新的許院長上任是在2016年,民國105年大概10月、11月左右,司法院的說明中說統計到105年12月,在舊的賴院長期間大部分都是觀審的模擬,偶爾實施參審的模擬,陪審的模擬幾乎沒有,影子陪審也很少,請問在實施觀審的模擬法庭,你問在場的觀審員支持參審還是陪審,這有什麼意義?這樣的資料,而且大部分的模擬法庭都沒有真正從一般的人民去海撈參審員或陪審員,完全是司法院自己找的人,大部分也沒有那個選擇陪審的這種機制。所以我要講的是,司法院敢寫這個東西,如果今天這是一個大學的報告恐怕都不及格。

主席:謝謝林董事長。接下來請東海大學法律學系劉芳伶教授發言。

劉芳伶教授:主席、各位委員。我簡單的報告幾點。關於第一個提問,參審、陪審與兩制並行的優劣,我不建議採並行,理由是因為並行是指不知兩制何者較優,所以並行來試驗。不過,個人認為就提升我國司法公信的效用而言,參審優於陪審,等一下會有六點說明。第二點就制度在我國運作之疑慮而言,陪審制之疑慮高於參審制,這一點理由從略,請參見之前的說明。

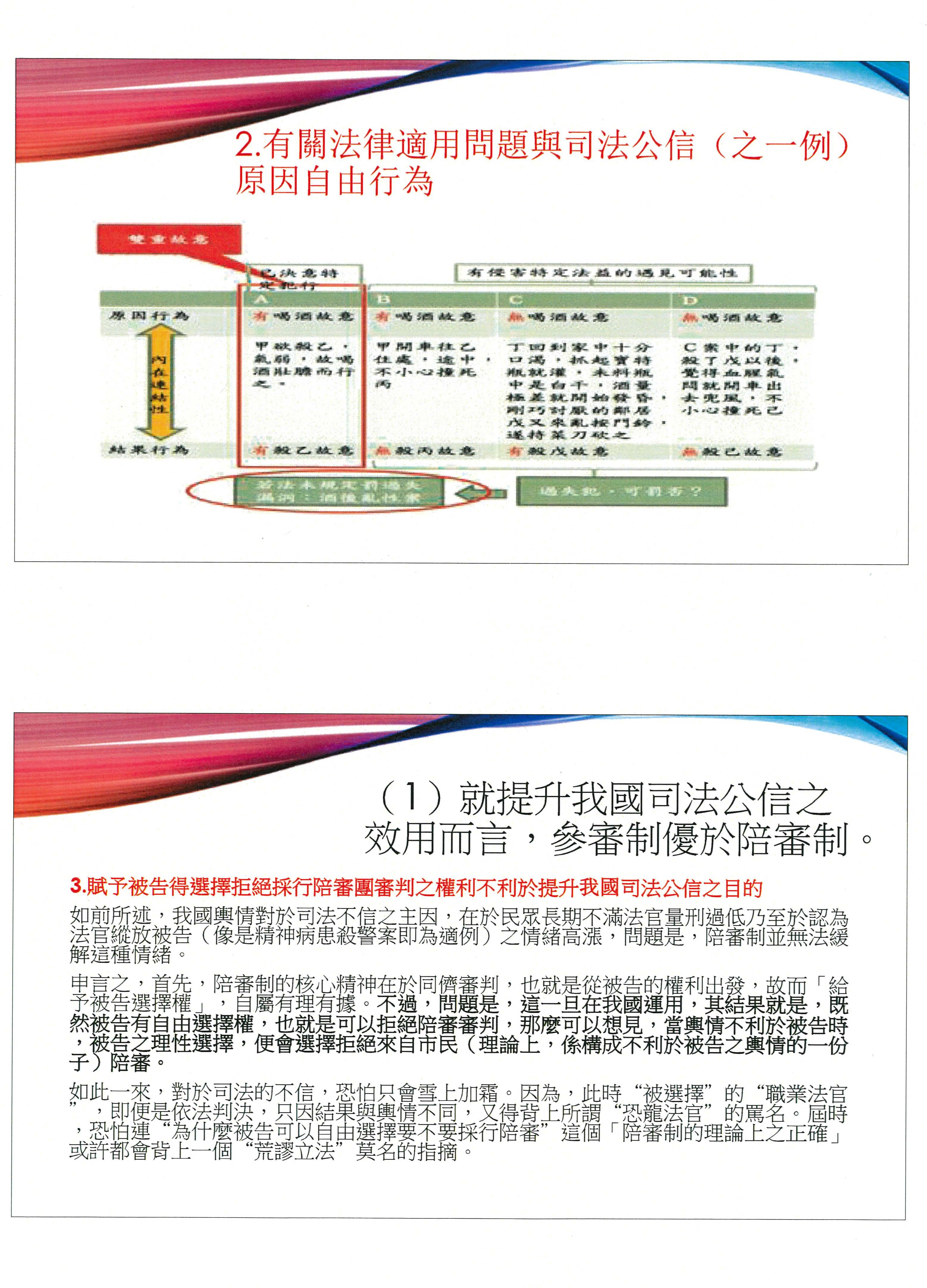

首先第一點因為陪審員沒有量刑權,可是我國司法公信低落的重要原因之一是人民普遍對於量刑過低不滿,所以如果採陪審的話,沒有辦法提升這方面的司法公信。第二個因為陪審制也沒有辦法有效對應法律適用所造成的司法公信低落問題,最近引起爭議的鄭嫌殺警判無罪案也是滿好的例子。因為就這個例子,諸位都知道,不管是網路或是談話性節目都提到,為什麼承審法官不適用刑法第十九條第三項而要適用第十九條第一項呢?甚至還因此導致承審的法官所委請的鑑定醫師沈醫師也遭到大批網友出征,指摘該醫師到底憑什麼認定被告犯行當時思覺失調症正好爆發,所以在政論節目還有網友的評論上,他們是直接把第十九條第三項的文義「前二項規定,於因故意或過失自行招致者,不適用之。」就直接用常識套用,然後得出一個結論「生病不是你的錯,生病不吃藥就是你的錯,既然你故意不吃藥,那就等於『因故意或過失自行招致者』,所以法官亂用法條,不能用第十九條第一項,而應用第三項」。

可是在座都是學有專精的法學先進,當然都很清楚第十九條第三項是原因自由行為的明文化,它有細緻的理論基礎,適用上沒有辦法像網友或是評論節目所認知的一般,直接用文義套用常識。這裡有非常精細的他的報告,但是我沒有辦法在這裡說明,簡單講的意思就是,原因自由行為要求你在適用第三項的時候,除了有故意、不吃藥的故意,還有殺人的故意,還要有什麼?當年你三年多前不吃藥的時候,這個叫原因行為,之後你三年後殺人,這叫結果行為,兩者要有內在關聯性。什麼叫內在關聯性?講白話一點就是,你三年多前不吃藥的時候,你就要能預見你三年多後會殺人,可是這個不可能啊!在這個案子怎麼可能?所以我認為,如果你是採參審的話,人民也有適用法律的權限,應該對這部分會比較有幫助。

至於被告可以選擇拒絕陪審的部分,也不利於司法公信提升。為什麼?因為我國的司法公信低落,長期是因為我國的國民一直覺得我們的司法保護被告,然後說什麼司法傾向被告,結果問題是陪審制是可以給被告自由選擇權,那可想而知,如果在輿情上對被告不利,他當然就不選擇陪審,那這個時候不是司法更不受人民信任嗎?以上。

主席:謝謝劉教授。接下來請臺灣陪審團協會鄭文龍創會理事長發言。

鄭文龍創會理事長:主席、各位委員。因為一開始大概類似開審陳述3分鐘,時間滿短的,我就簡單回應。我們認為臺灣要司法改革,就是我上面講的要好好改,不要有改就好,要改好的不要改壞的,改革要改真的,不要改假的。我們今天為什麼在此聚會?我非常感謝李貴敏委員非常認真,他這個月已經召開第二次的公聽會,這個就是真正在討論事情的態度。那今天為什麼民間團體一直在跟司法院溝通說要好好改,我覺得今天的問題都出在這裡,政府跟民間要合作,從事改革要合作,不是在對立,其實司法院你們今天擺出來的陣式就是要跟民意對幹嘛!我講白了就是這樣子嘛。你們不是來聽民意的啦,你們是來教訓民意的啦!召集人,今天我們來開公聽會,司法院還發一個聲明抨擊我們民間團體。其實我來這個公聽會,坦白講,我覺得我是在上課耶,雖然我算國內很有研究的人,我在2011年還寫了一本陪審團,我強迫我自己學習,但我感覺不到我們現在的司法院有想要好好地聽民意說怎樣把事情做好,覺得大家都有各方面的智慧,你們為什麼還要唯我獨尊呢?

剛剛我看了像陳思帆法官的報告等等,我覺得你們都是很認真的人,認真我不反對,但是我覺得偏見很嚴重。我們現在的問題是什麼?司法界的傲慢太嚴重了,尤其是官方的傲慢跟草率,這個不就是審判要被處裡的地方嗎?剛剛講到殺警案,難道庶民的聲音不重要嗎?甚麼叫做法律?不要高來高去,講的太多理論了,法律就是人民的生活,這個就是法律。什麼叫common law?common sense才是法律啊!百姓的common sense才會成為法律。我們立法院都是士農工商的代表,他不一定學法律,他來制定法律給我們這些法律人用。如果你最懂法律,那你應該創造法律啊!怎麼你只是適用法律者。所以我後面的結論就是,真的要改革要傾聽民意、要合作,不是來對立的,這個不是一個好的態度。謝謝。

主席:請司改會委員尤伯祥律師發言。

尤伯祥律師:主席、各位委員。據說只有3分鐘,所以我就直接針對題綱表示意見。就兩制並行來說,當然兩制一併試行在比較法上確實比較少見,不過臺灣事實上在很多的法律上,也都有很多比較法上好像看不到的例子,所以大家也不需要因為兩制試行在比較法看起來沒有見過就覺得很奇怪。我想法律的引進都必須適應該國的政治還有法律現實而作必然的調整,所以這是不得不然,我想司法院大概也不會否認這一點吧?不然他們之前也不會搞出一個全世界都沒看過的觀審制。所以我認為兩制並行這件事情,到底在臺灣有沒有可能性,必須要回到我們國家的現實環境來看。

就我來看的話,兩制並行去試辦,這個是目前這個階段不得不然的選擇,有幾個理由。第一個,如果上次在貴院這邊報告的,上次的公聽會中報告的,人民參與審判基本上是一種政治制度,與其說它是一種司法制度,更應該說是一種政治制度,它是一種源自於民主的國民主權本質的一個制度。它有兩方面的功能,第一方面的功能是人民對於司法的問責跟控制,特別是在臺灣,我們的整個憲法所設計的把關制度,事實上是沒有一種可以讓國會、讓人民對於法官進行控制的,所以民主的問責跟控制特別重要。另外一方面,人民參與審判也具有民主教室的功能,還有法治教室的功能,人民在參與審判的過程裡面學習到了民主的精神,特別是審議式民主的精神,所以它是一種政治的制度更重於司法的制度。

既然人民參與審判是一種政治制度,是源自於民主控制跟問責的精神,那麼到底人民要如何參與審判就應該由人民自己來選擇,而不是由當政者來選擇。我想這個是人民參與審判最重要的精神,但是綜觀這幾年來,也許講10年好了,從觀審開始算,將近這10年來,在政策的選擇上,司法院事實上完全背離了這個精神。司法院在政策選擇上面一開始沒有經過任何的公共討論,沒有經過任何的政策辯論的空間,它就替人民選擇了參審制這個模型。嚴格講起來觀審也是一種參審制嘛!司法院自己就選擇了參審制這個模型而排除掉陪審,既然司法院替人民選擇,而不讓人民自己選擇,那麼演變到現在的結果,當然就是民意支持陪審的呼聲,在整個政策形成的過程裡面完全沒有被反映出來,這也就是為什麼今天到這邊來開這個公聽會的原因。

而司法院原來的設計,在試行6年之後會有一個所謂的評估,可是,如果在試辦的期間之內完全沒有陪審制的空間,在政策形成的過程裡面也沒有陪審制的空間,請問你評估在評估什麼?你只能夠評估人民參與審判要不要繼續做下去,要不要用參審制繼續做下去,你只能夠做這種評估而已,那這種評估有意義嗎?以上。

主席:謝謝尤伯祥委員。因為民間的意見,第一輪的部分都已經表達過,所以現在同樣的也給司法院跟法務部各自3分鐘的時間回應一下。

首先請法務部蔡次長答復。

蔡次長碧仲:主席、各位委員。法務部一向樂於接受來自於民間及專家學者的意見,我們對在此領域學有專精的先進,他們剛剛所提出來的建議,我們都非常敬佩,法務部對於承諾的事項,絕對不會輕易毀諾。在這裡要跟今天與會的先進報告,協商未達成共識部分,因為我們想讓與會先進瞭解,無法達成一致決的處理、中間討論是否保留、國民法官請求發動之必要,以及參與審判的國民是否不參與量刑,判決附理由是否簡化,是否更加限制上訴範圍及證據開示等部分,諸多未達共識的部分,當然是源於一開始的時候,本部並未獲邀參與協議。而在後來的協商部分,有時候是院部協商,有時候是司法院找民團協商,所以這中間當然有彼此之間具共識的部分,那也有些無法達成一致的情況。

所以我們今天在此討論,我們也聽了兩端意見,大家都是言之成理,事實上這都是非常好的制度。這其實是種態度,今天行政機關有行政機關的考量,司法院有司法院的立場,院部也做過多次協商,我們也提出這樣的方案,已經送給大院,由最能匯集民意的委員,大家來研議。我相信不管是兩制並行;或單獨哪一個先試行;或李宜光大律師所講的,可以在終局或中間評議裡去融入,對諸多內容都可以商量。謝謝!

主席:謝謝蔡次長。

請司法院林秘書長答復。

林秘書長輝煌:主席、各位委員。感謝主席,也感謝各位先進的指教。司法院認為兩制並行是很不適宜採行的制度,第一點的理由是兩制並行有違平等原則,其中的問題在於被告所受的程序保障不同,而產生的差別待遇。第二點就在於即使賦予被告選擇權,這也有鼓勵被告投機應訴的嫌疑。第三點是兩制並行會導致配套制度複雜化,增加國民的負擔,而且大量耗費國家有限的資源。以上簡單的報告,謝謝!

主席:謝謝司法院的回應。我們剛剛第一輪說明已經結束了,現在接下來進行第二輪。在第二輪的部分就由雙方各自對於各自的重點進行發言,我們現在是不是就進行第二輪?哪一位想先發言,用舉手的方式,好不好?

第一位請臺灣陪審團協會鄭文龍創會理事長發言。

鄭文龍創會理事長:如果兩制並行不可行,我們有五個最高法院要不要改成一個?我一直在跟社會報告說臺灣有五個最高法院,我們有最高法院、有最高行政法院、有司法院、有大法官會議、有公務員懲戒委員會。有人說大法官會議現在也要改成憲法法院;公務員懲戒委員會也要改成懲戒法院。所以我這幾年在對外界演講,臺灣司法制度是全世界最畸形的,司法院覺得兩制並行是最浪費、最不可行的,為什麼我們國家要設立五個最高法院?這不是更矛盾嗎?民事訴訟制度在外國、在日本,就是單一法院,為什麼要設行政訴訟制度?為什麼不廢行政訴訟?就讓訴訟只有一個。我們現在到底是民事訴訟法,還是一般訴訟?我已經看過三個大法官會議做過的通案解釋,還做過三個解釋是個案解釋。一個官司要打一般法院打到三審,到通常法院打兩審,總共打五次,然後第六次交給大法官決定這個是民事訴訟。

前兩個月在宜蘭的一個案子,不就是這樣子嘛!因為他的利息計算,他要打好幾個訴訟之後,大法官才跟你說:「不對,你一般法院跟行政訴訟法院都不對,這個案子就是民事訴訟。」我們為什麼這個也不做呢?2017年的全國司法改革會為什麼不去做這些改革呢?所以如果司法院認為兩制並行是大問題,拜託!我們目前很多制並行的制度要不要一併檢討?我等一下來解釋兩制並行,我們認為是沒有問題的,剛剛尤律師也講得很清楚。

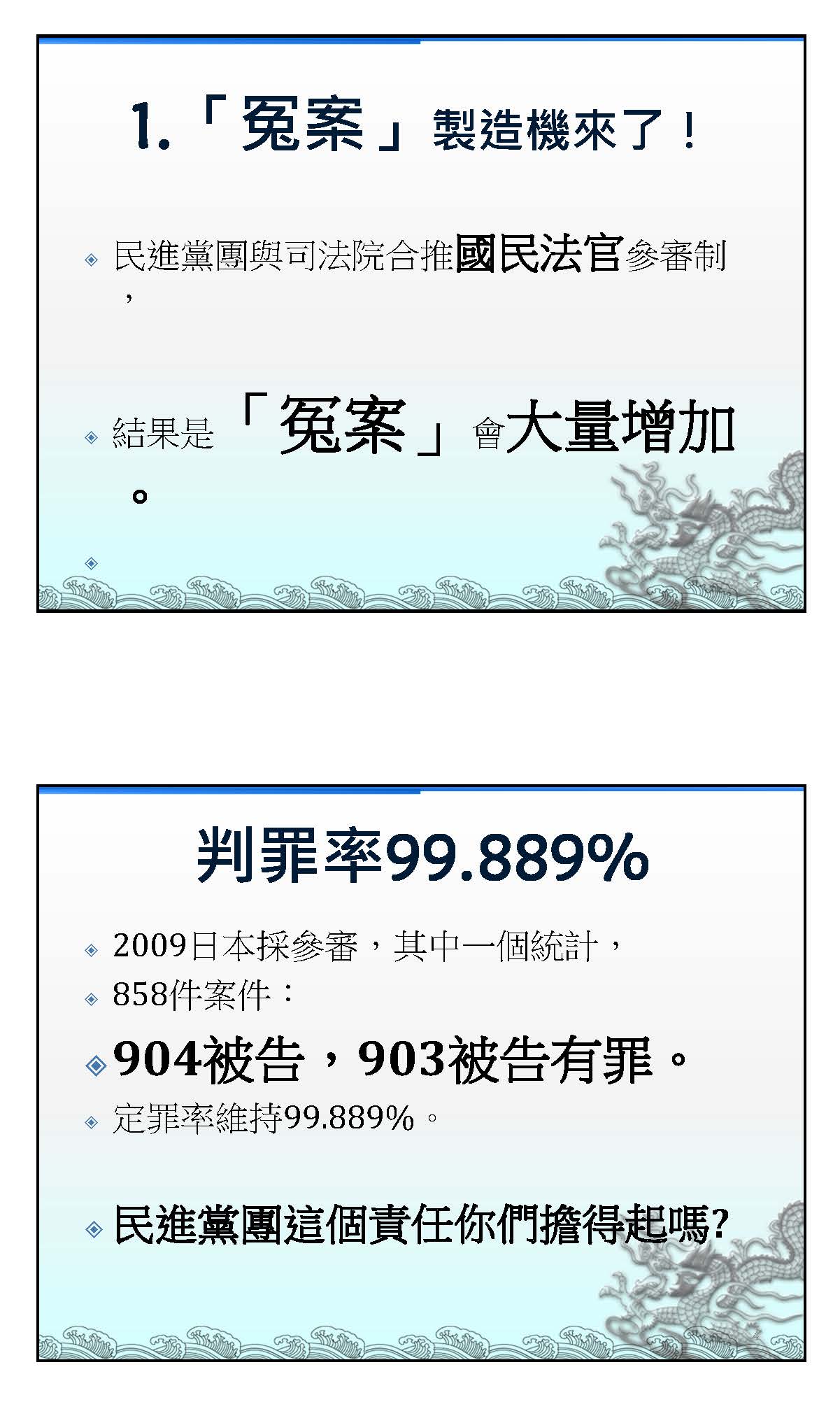

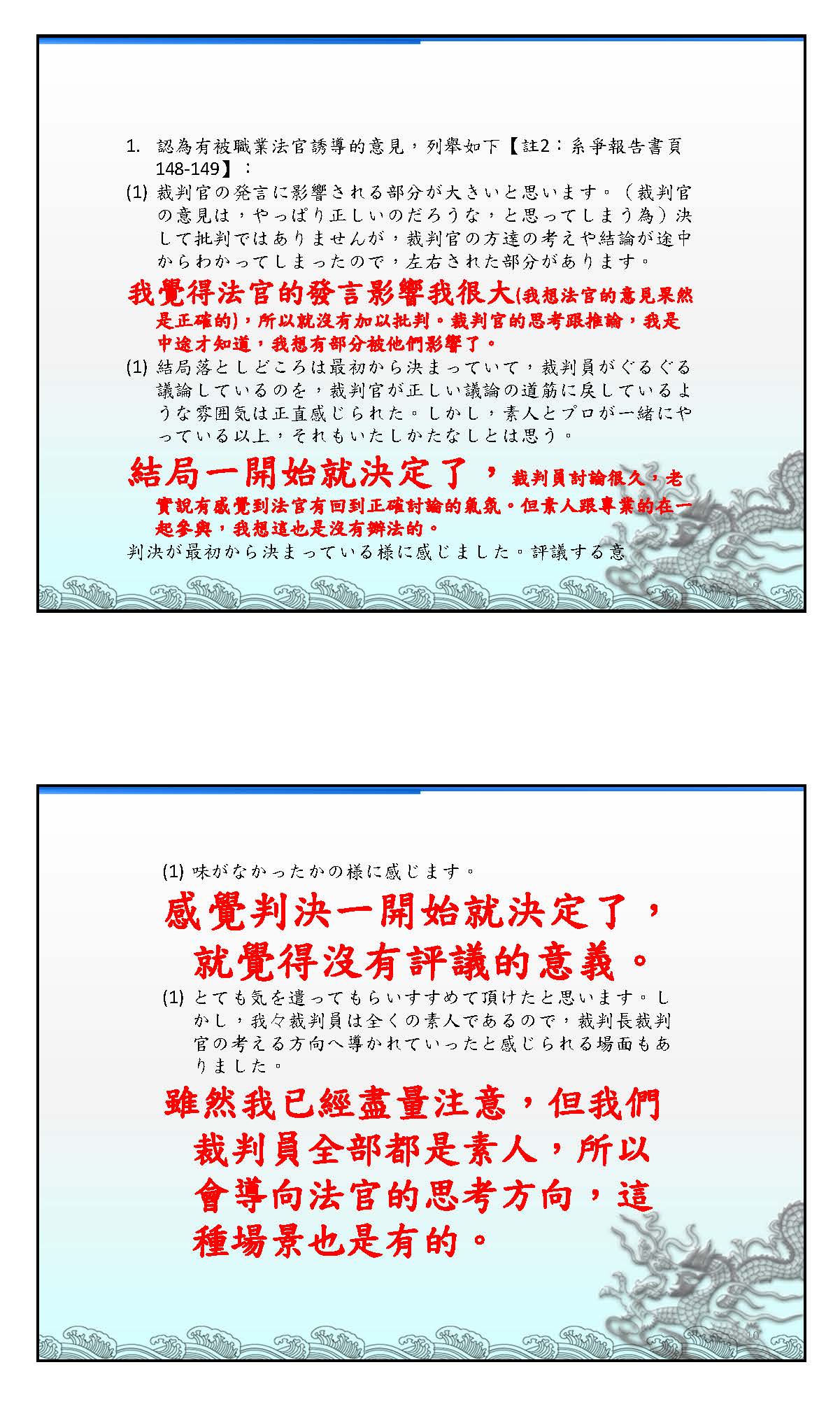

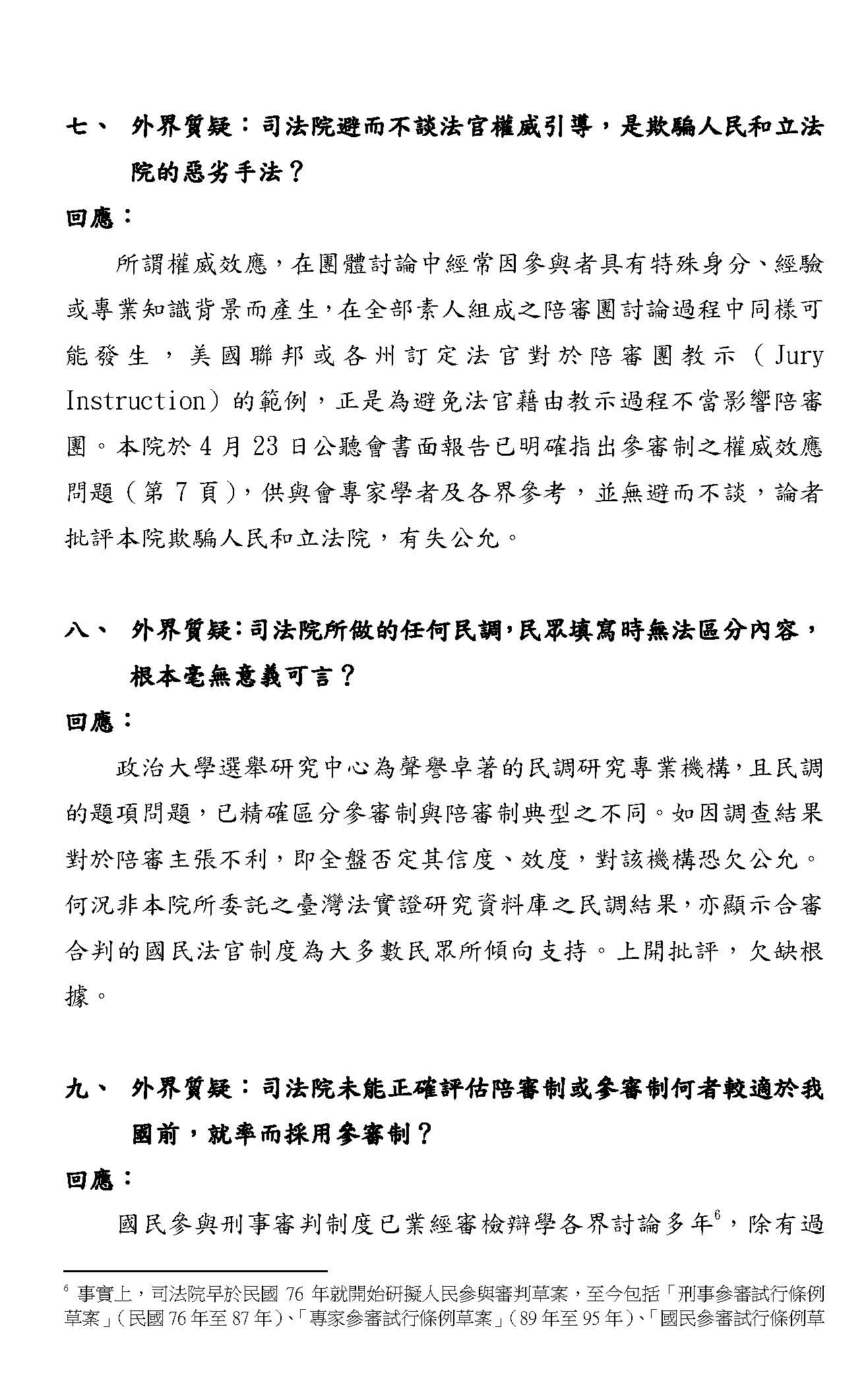

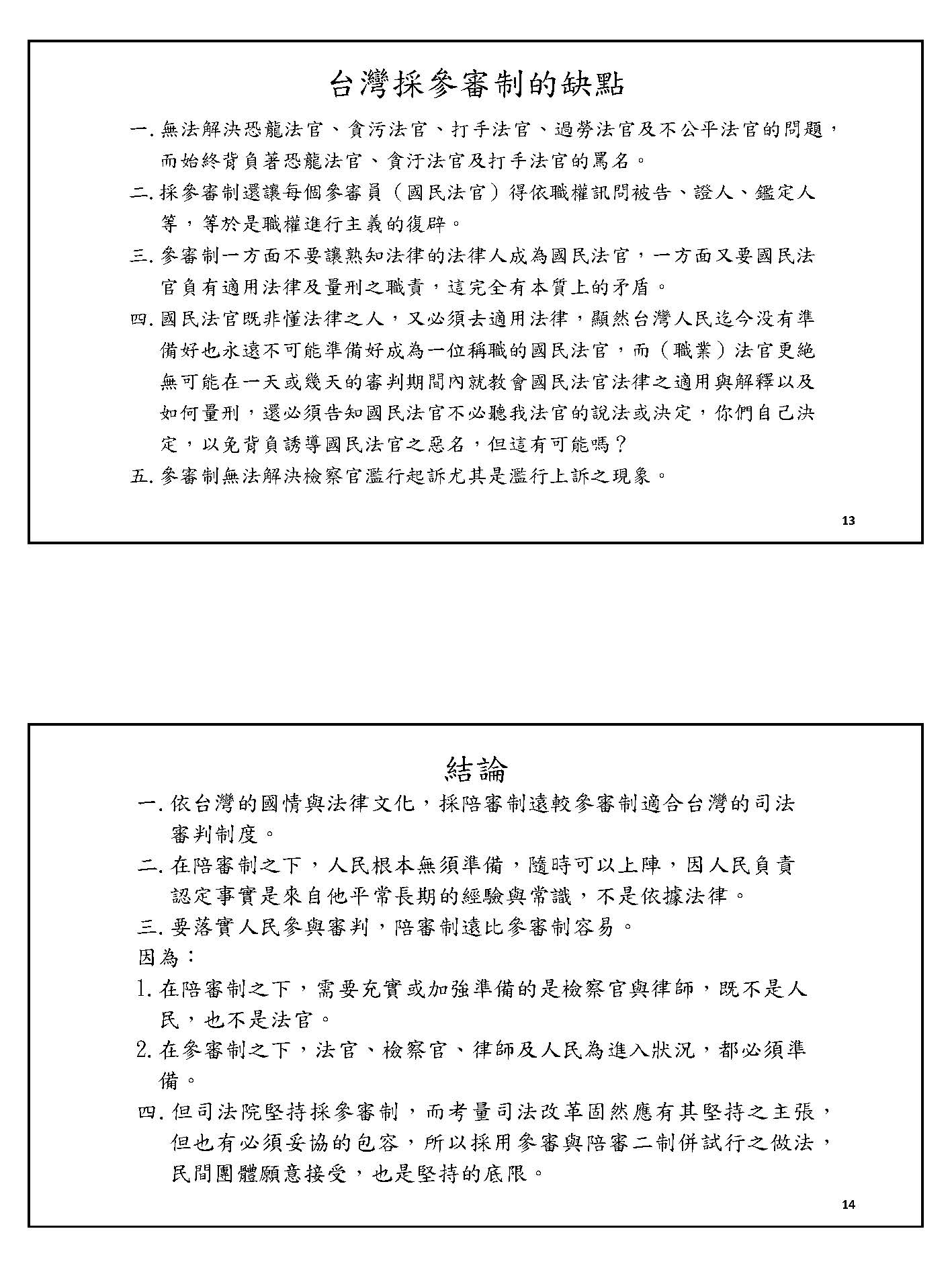

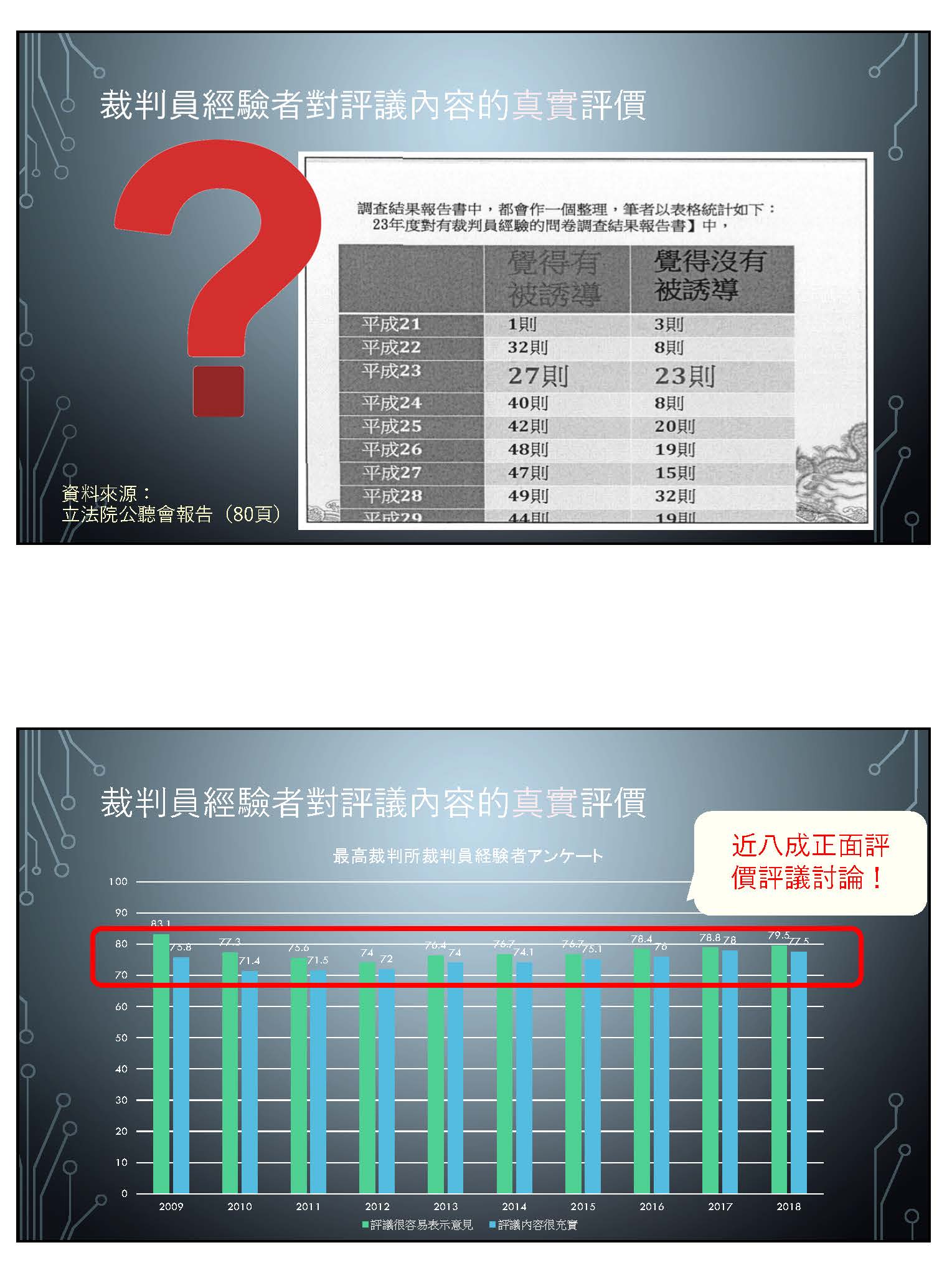

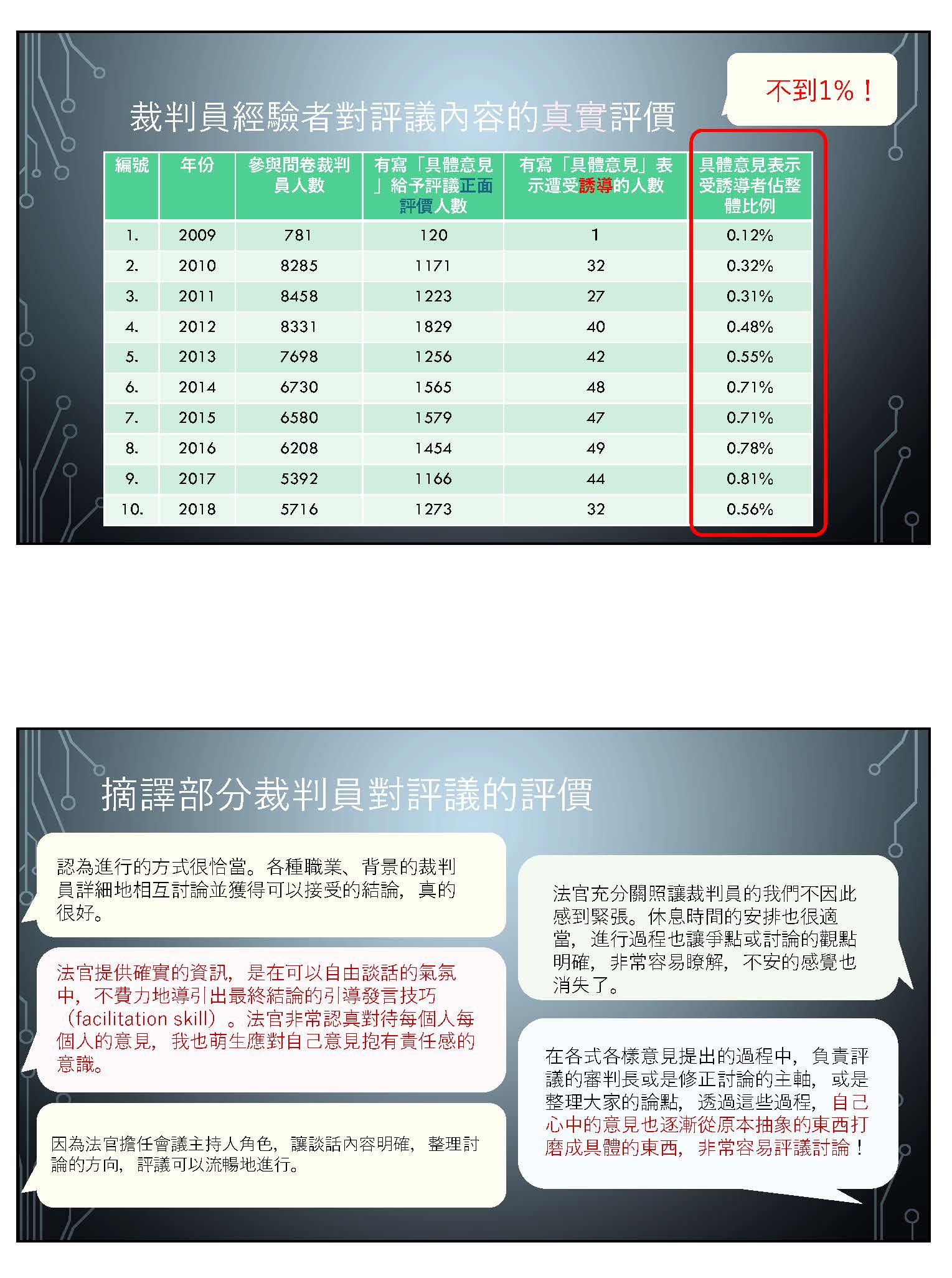

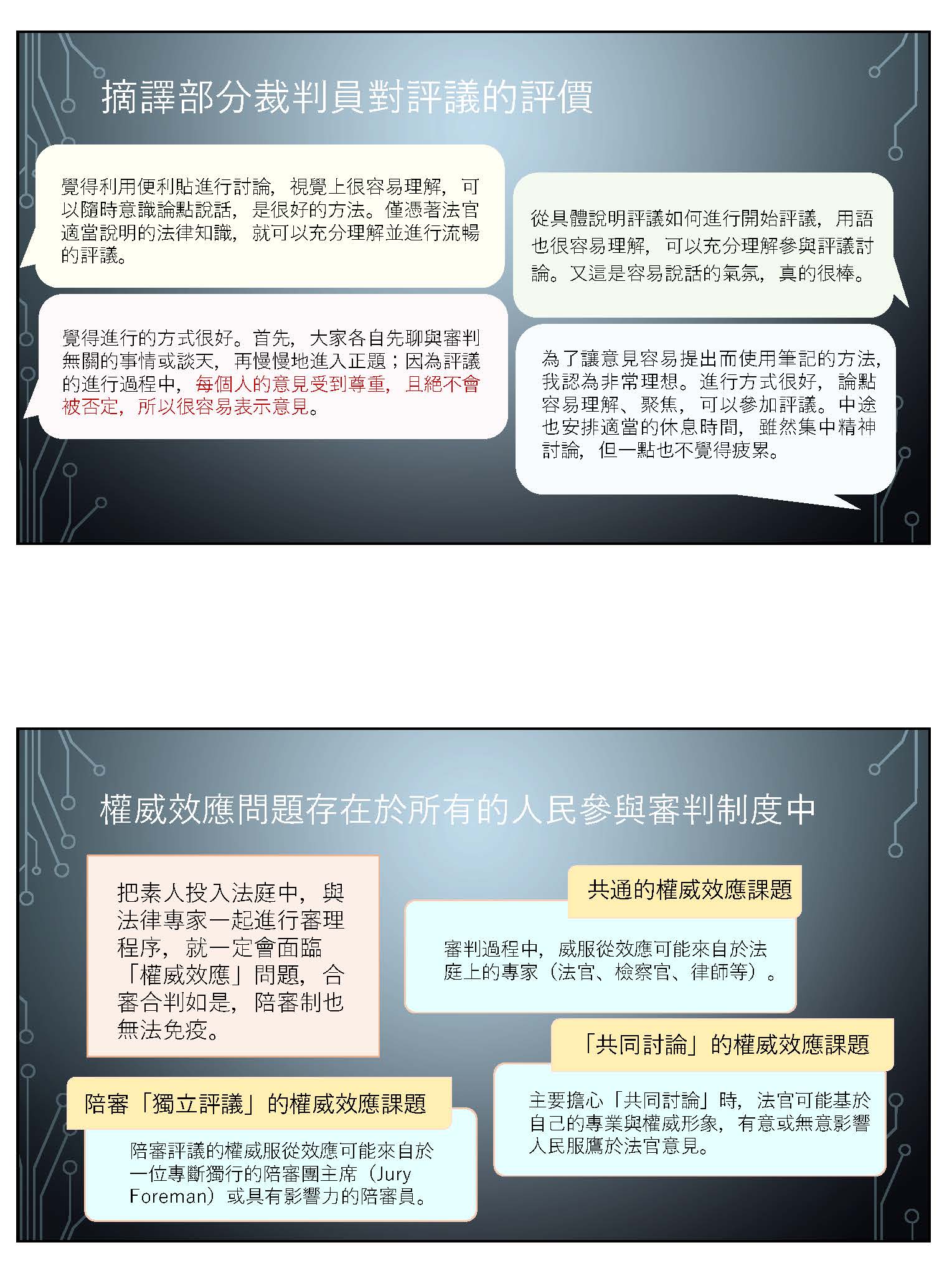

現在司法院想採用的參審制,就容易產生冤案,從日本的例子來看就能得知,在日本2009年的統計資料,904位被告中,903位被判有罪,這個判罪率是多少呢?判罪率是99.889%。李宜光大律師是辦刑案的,以後你的案子就不用打了,依我的判斷是這樣,而且會有控制效應,這部分上次講過,我就不講了。今天我提一個新資料,因為日本的最高裁判所的問卷,沒有針對會不會被誘導這件事情去詢問,但這卻由填問卷者自己寫出來的,我上次的資料是這個。

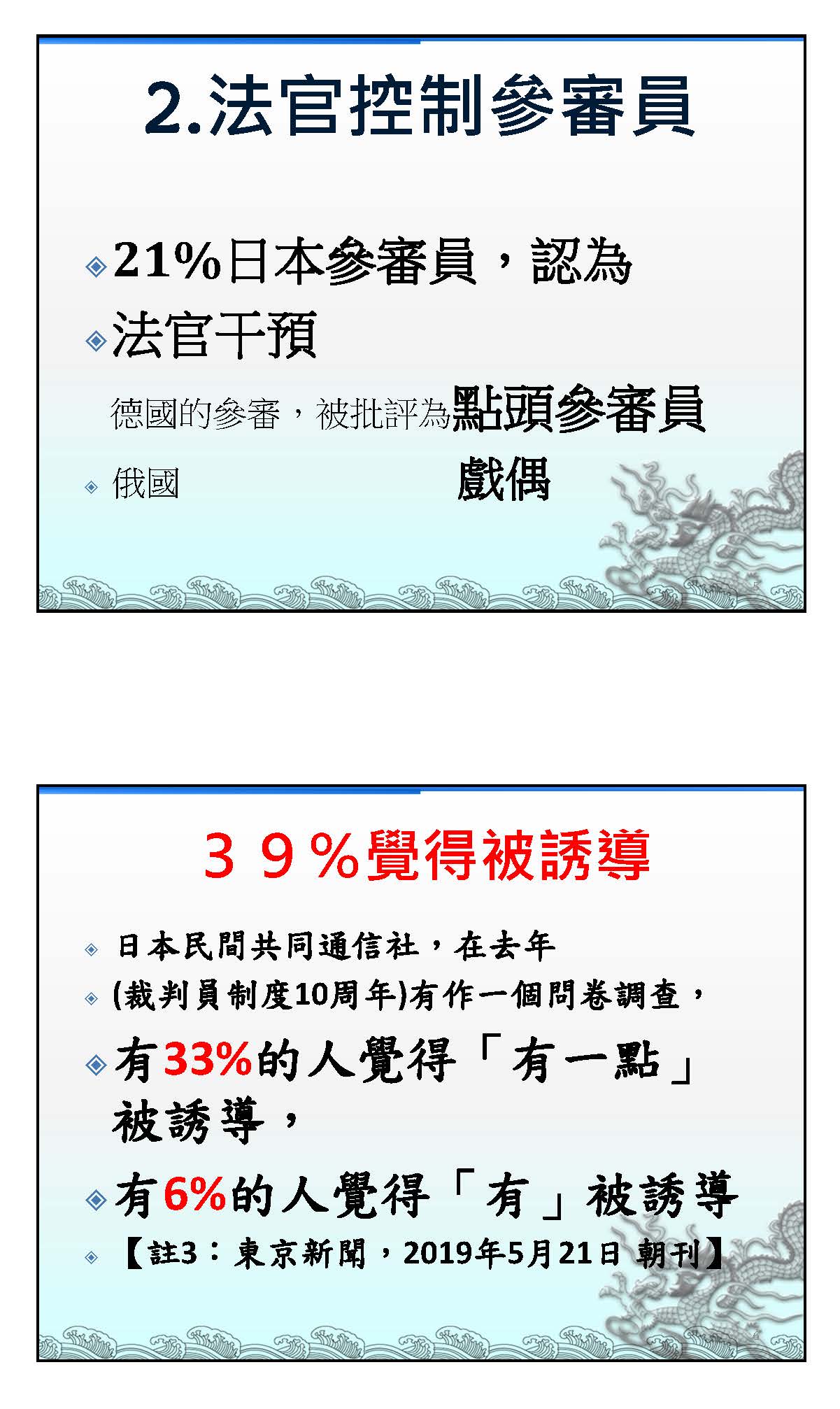

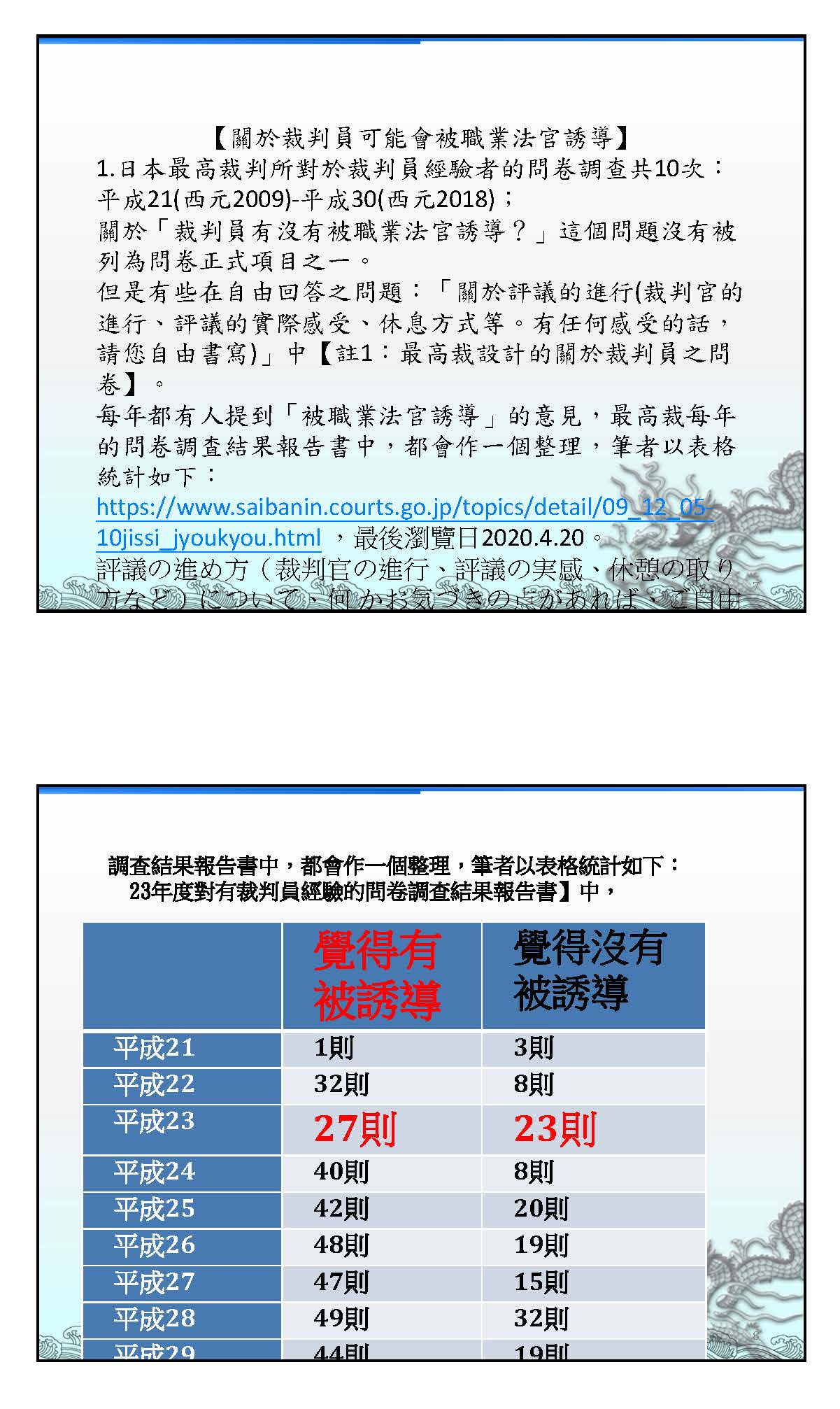

這是日本通信社所做的統計,10年之後,誘導的情形更嚴重了,我上次報告數據是21%,日本通信社所做的調查是33%的人認為「有一點」被誘導,6%的人覺得「有」被誘導,這是非常嚴重的比例。另外,這是日本最高法院的研究,研究裡面沒有針對有沒有被誘導這些項目提問,但是裡面的問卷都有提到被誘導,有的說沒有,有的說有,每一年都有。我舉平成23年的資料為例,27則說有,23則說沒有;平成24年40則說有,8則說沒有,絕大部分都認為會被法官干涉。

跟委員報告,司法院從以前的觀審就一直有在做模擬審判,其實我們去觀察,那些觀審員一直都在講這件事情,就是法官一講話之後,他們的決定都被改變了。這有非常多例子,上一次,我們也請一個里長當觀審員,他們共同心聲就是這樣,我也曾去高雄及桃園看過,當法官一講話,其他人就不講話了,本來認為這可能沒罪的,就變成有罪了,士林的案子也是這樣子,可見我們的干預有多嚴重!權威效應多嚴重!我們還要再玩這一套嗎?他們在問卷裡的發言說什麼?「結局一開始就決定了」,這是日本參審員講的;「我感覺判決一開始就決定了,就覺得沒有評議的意義。」就是如此啊!劉教授就剛剛所講的,請你拿實證資料出來,身為教授應該要有憑有據。

劉芳伶教授:既然鄭律師cue我了,我只好再重複一次。

鄭文龍創會理事長:你打斷我的話了。

劉芳伶教授:因為你已經超過3分鐘很久了!

主席:不是,劉教授,這中間可能有點誤會。我們第一輪的部分是3分鐘……

劉芳伶教授:不是,主席,針對鄭律師的發言我是沒有任何意見,只是因為他每次講到日本,一再重複不正確資訊……

鄭文龍創會理事長:等一下你再回復啦!

劉芳伶教授:這跟上次一模一樣,這樣不是浪費大家的時間?我再說一次,日本有罪率99.9%不等於冤罪!

主席:劉教授,我建議這樣,今天為什麼會開第二次公聽會,我們是希望大家能夠聚焦……

劉芳伶教授:對!所以我才說上次講過的,不要再重複錯誤的資訊了!

主席:我們彼此尊重一下啦!

劉芳伶教授:這是堂堂的國會耶!為什麼一直重複錯誤資訊?為什麼日本學者覺得很絕望,就是因為有罪率99.9%,可是日本國民非常的支持。

主席:劉教授,拜託一下!

鄭文龍創會理事長:各自解讀不同,我尊重你。

劉芳伶教授:這跟解讀不同沒有關係!

主席:等一下,好不好?等一下!等一下!我們會讓每一個人有充分發言的時間,這就是為什麼第一輪只有3分鐘……

劉芳伶教授:但我認為主席的功能應該是把之前已經說過的爭點控制好,這裡不要再重複!

鄭文龍創會理事長:你如果覺得不喜歡,那請你出去,我覺得主席主持得還滿好的。

劉芳伶教授:剛剛他所講的簡報,上一次已經完全重複過了!那我們做第二次公聽會的意義在哪裡?

鄭文龍創會理事長:我繼續,請你不要搗亂!再來,我覺得司法院的參審制會造成司法的災難……

劉芳伶教授:我5點起來,從臺中趕上來……

鄭文龍創會理事長:第一個,司法院採用參審就是菁英主義,即司法的傲慢,我剛才已經提到了,這個沒有改變。再來,法官會控制參審員。第三點是最重要的,我們司法改革要改什麼?貪污的法官有沒有處理?恐龍判決有沒有處理?對於政治干預,參審制也都無解啊?這就是前兩天的新聞,這位法官罵律師、罵被告。好,監察院以11比0彈劾了,一致決彈劾喔!這位法官如果當參審制法官,你們覺得結局會怎麼樣?我的標題是:「參審員會不會被罵?」。而且我跟大家報告,這種法官也不少,連我開庭要求上廁所,已經開庭兩個半小時了,到12點都不讓我上廁所,上廁所是人道,都等不及了,還記明筆錄。我很高興他記明筆錄,我希望司法院把那個筆錄調出來,開庭開到12點,律師不能上廁所,這種法官還有啊!法官都敢對律師這樣子,我在臺灣還算有名有姓的,那些參審員怎麼辦?你們引用這套制度,我就講你們不是改真的,對你們而言有改就好。

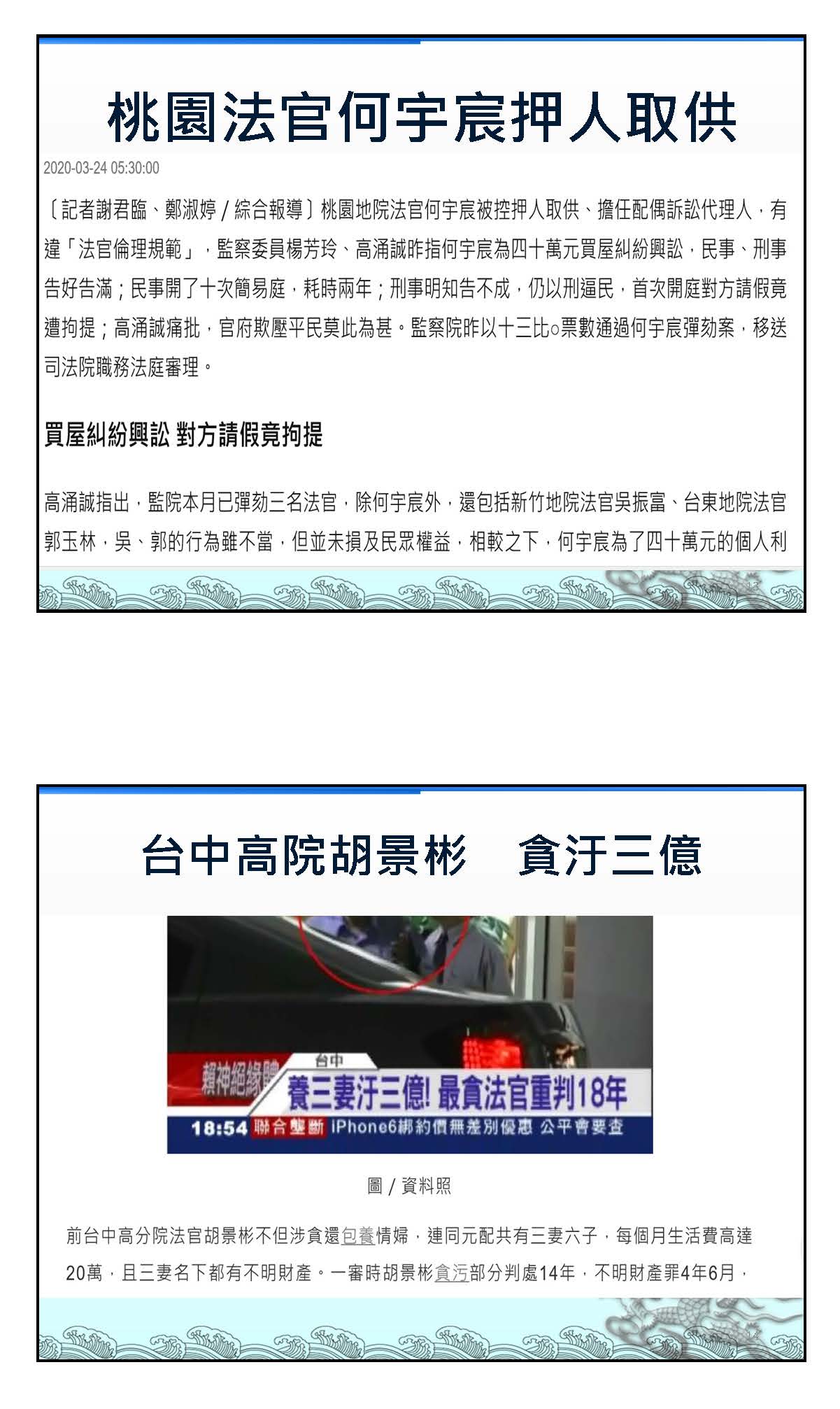

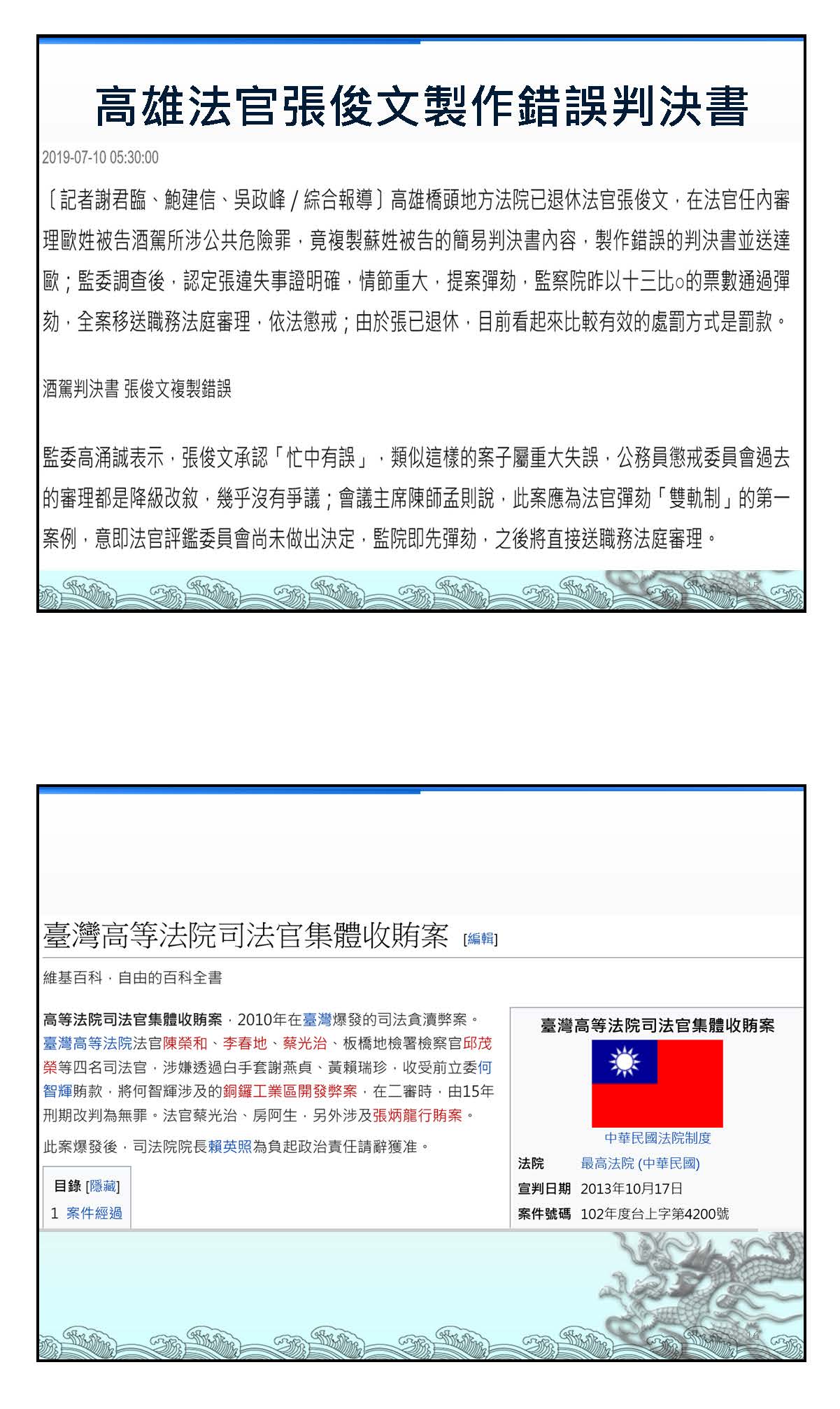

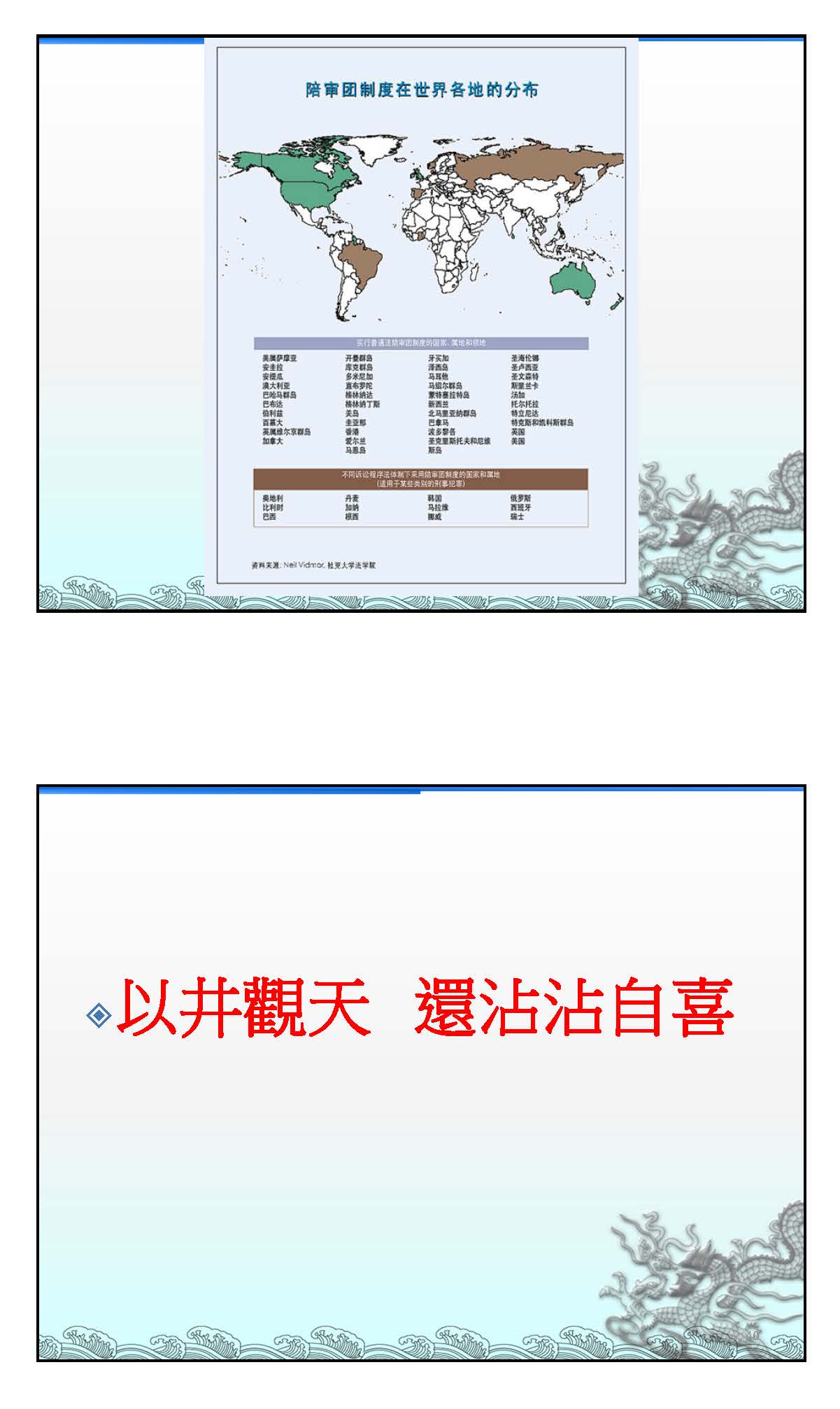

這件押人取供是前兩個月的案子,法官可以押人取供嗎?這位法官去當參審員的法官可以嗎?臺中法官貪污的問題,共3億元,這是比較近的案子。而這個製作判決書是貼來貼去的,司法院說寫判決理由多重要,你們陪審團沒有寫判決理由,什麼問題一堆,全世界52個國家,人家都是傻瓜,就臺灣的司法院最聰明喔!而這位法官的判決書是貼來貼去,你覺得這種貼的判決書可以嗎?這個會比較好嗎?

另外,這件是2010年有5位法官集體貪瀆,有處理嗎?這位法官涉嫌貪污還月領7萬元,這個制度有處理嗎?還有法官貪污還欠賭債都上新聞了,我都是拿新聞的資料。還有公懲會委員長告院長,我們現在有處理嗎?司法院有改革嗎?

現在提出的版本問題一堆,提證還要分三階段,是你們自創的、學日本的,現在日本已經遇到大問題了,日本有一件醫療糾紛案子,提證分三階段,第二個證據提了兩年還提不出來。這就是藏證據的制度,這跟秘密審判有什麼不同?第二個,草案第二十五條規定選任參審員不公開,全世界我第一次看到有選任陪審員不公開的,這是貴院的大作。我到美國看了好幾週挑陪審員制度,到澳洲去看挑陪審員,到香港去看挑陪審員,沒有秘密挑選的啦!有這種秘密挑選走回頭路的嗎?我本來另外一個版本有更多資料,我看到很多國家的最高法院全部都是公開的,只有臺灣的最高法院還不開庭,還在秘密審判,大法官也是秘密審判。我去埃及每天開庭,我去秘魯每天開庭,我們到底要學什麼?學好的,不要學壞的。

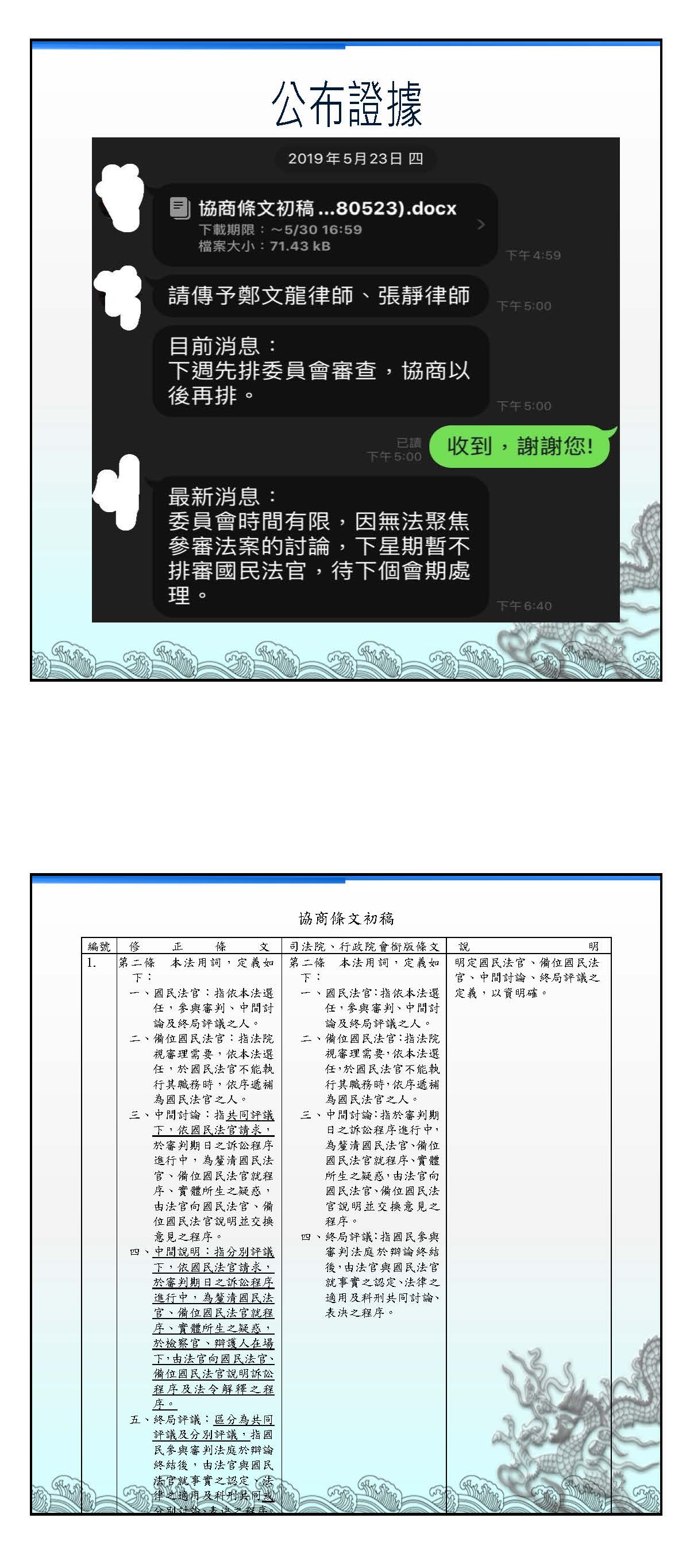

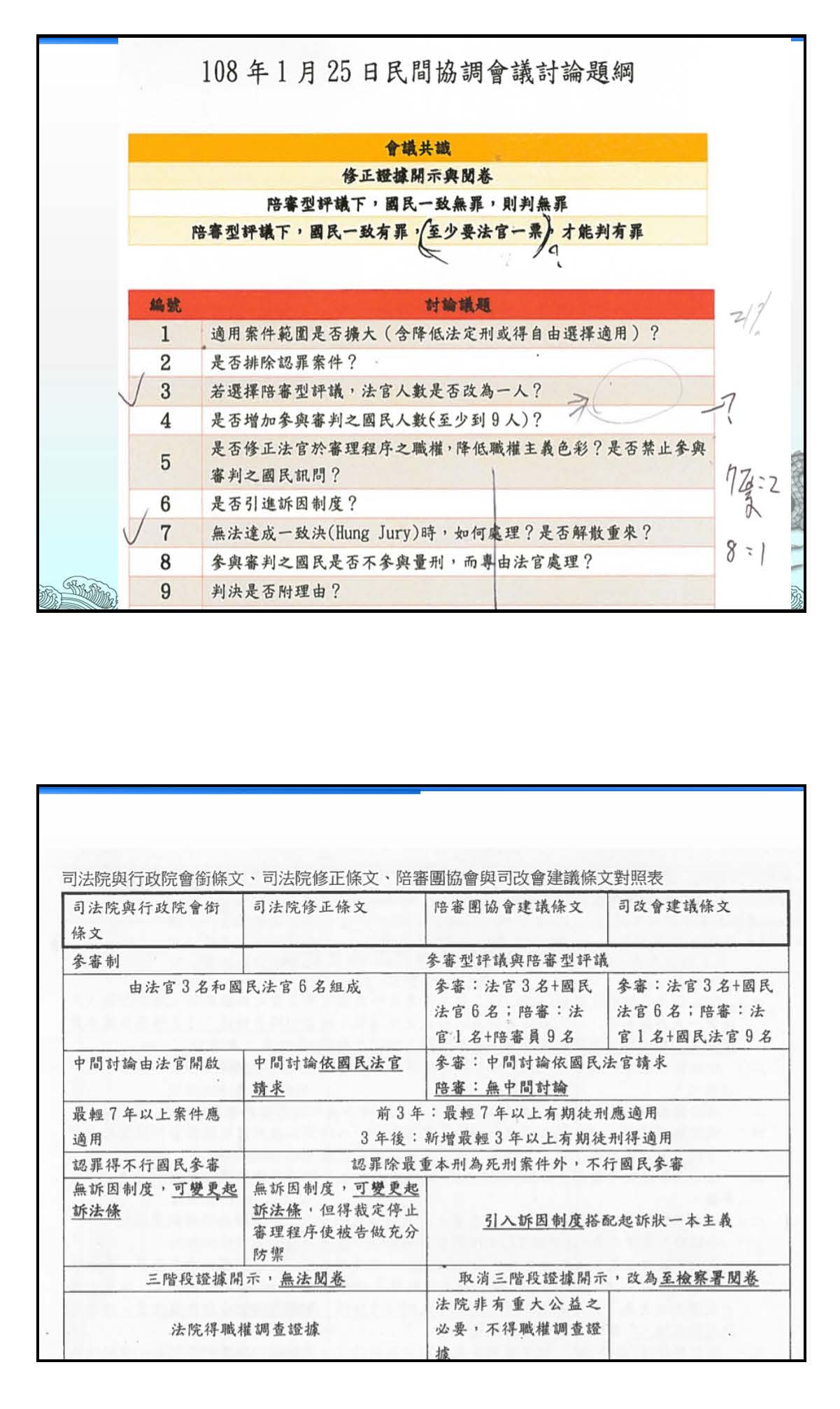

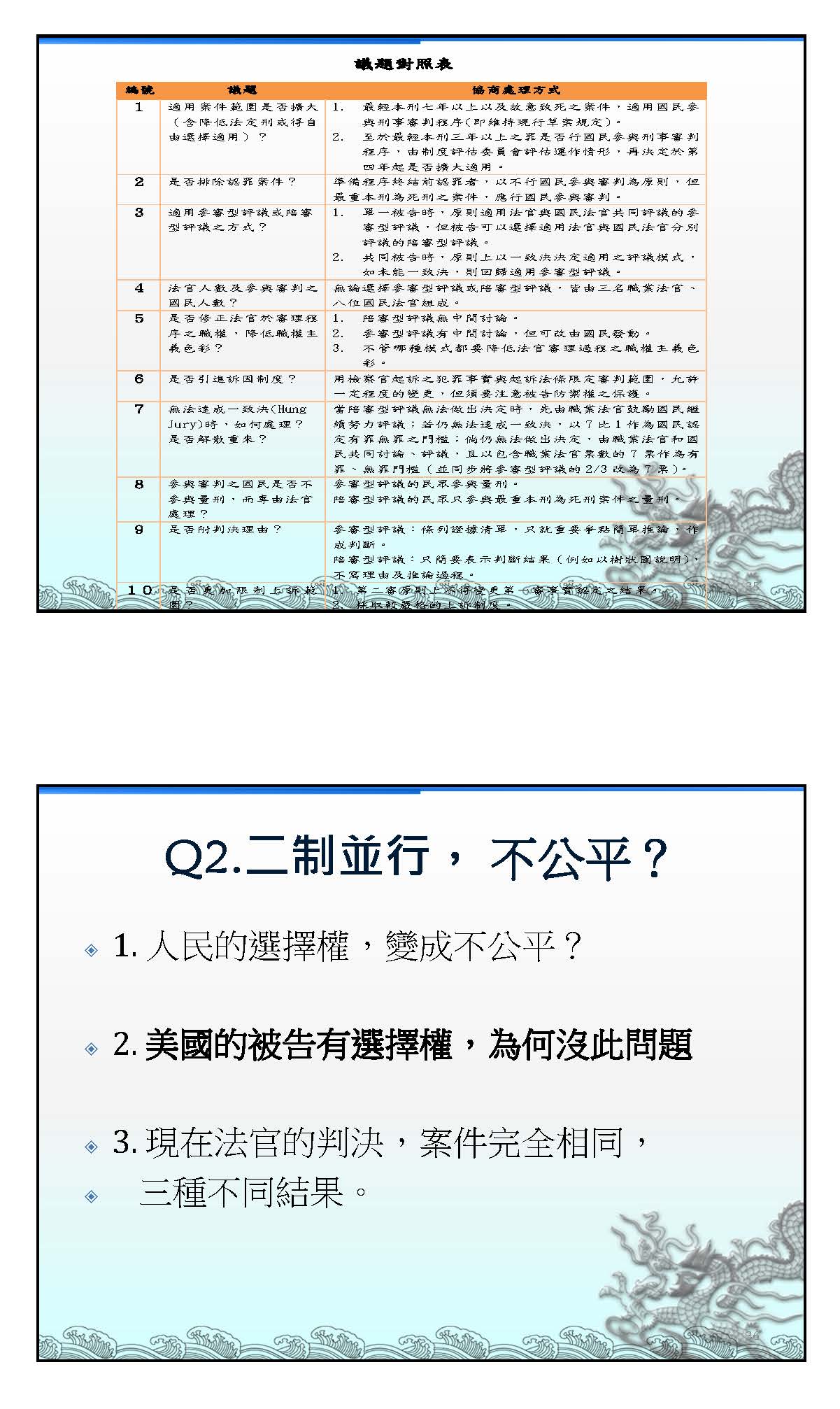

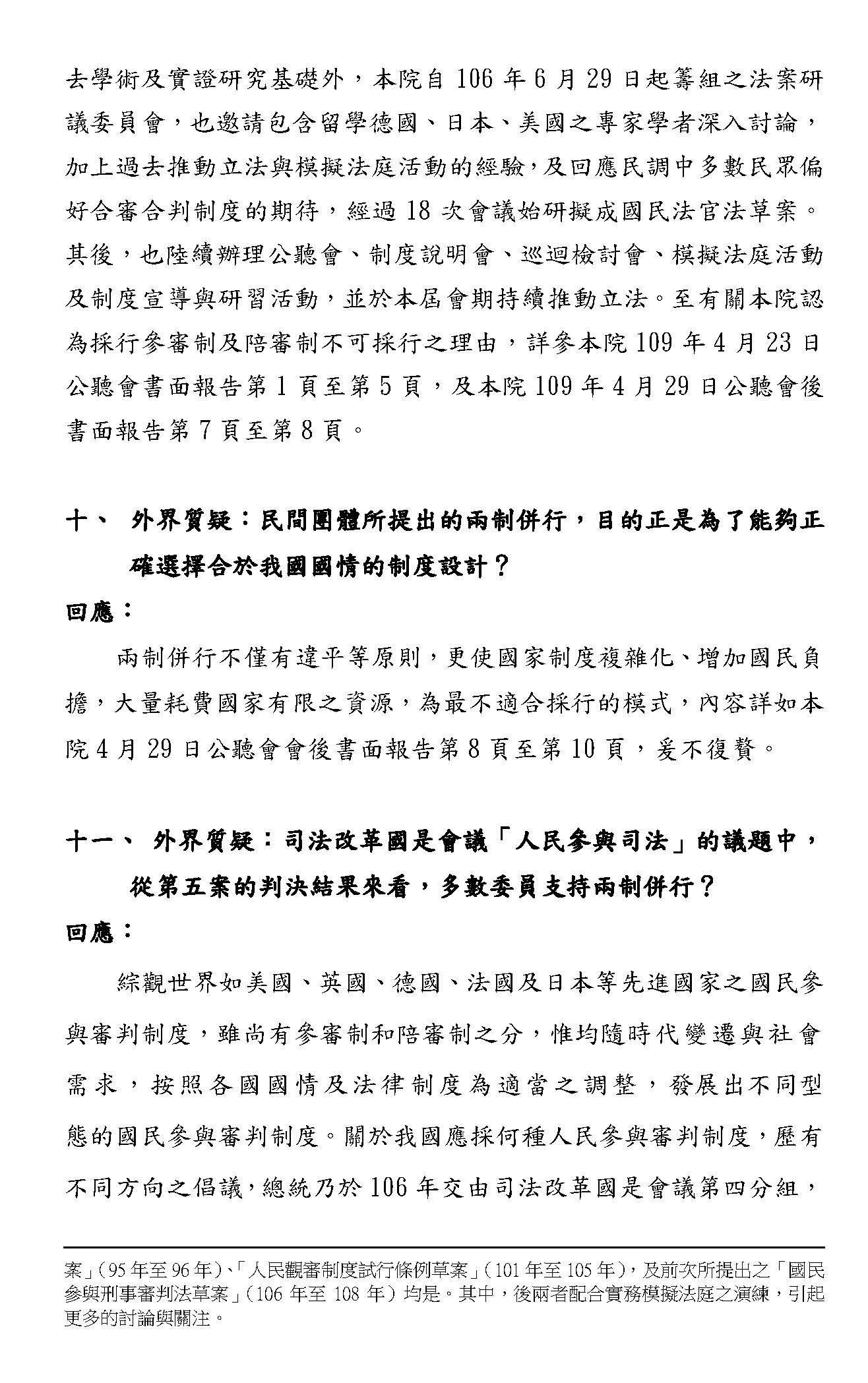

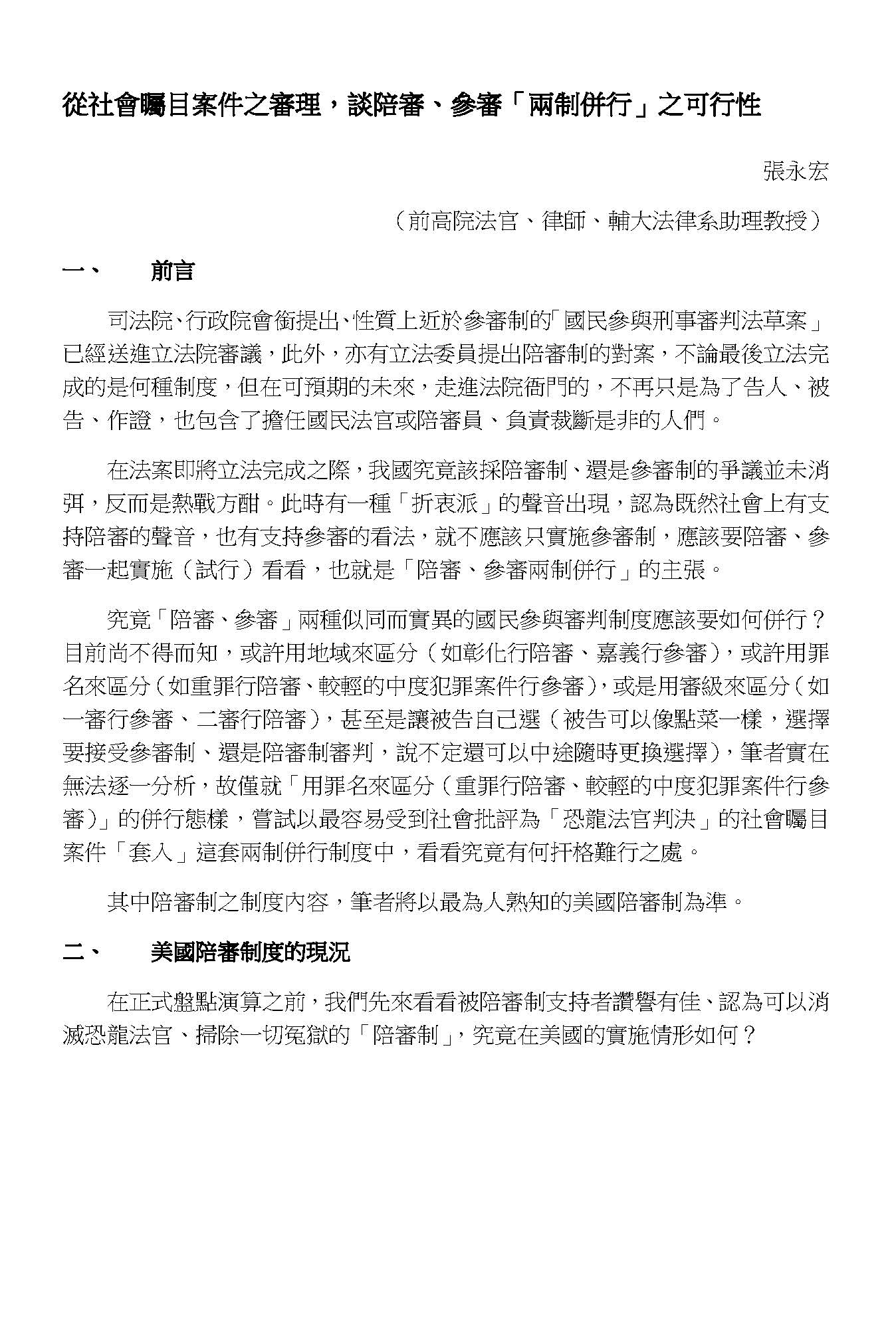

說好了的陪審、參審並行呢?在2019年跟司法院及法務部都協商了,就是有共識兩制並行才會去協商嘛!條文大概九成都設計好了,我秀證據給大家看,司法院逼我們秀證據,我們就來秀嘛!這是兩制並行可不可行?如果司法院去年跟我們說兩制並行,而今年卻說不可行,自我否定,這是今年的司法院打去年的司法院,我不知道我要相信哪一個司法院?

這是司法院的工作人員傳的訊息,我將名字遮蓋起來,還是要尊重承辦人員。這裡面寫什麼?他傳了「協商條文初稿」的檔案,時間是去年5月23日,裡面內容:「請傳予鄭文龍律師、張靜律師」;再來,「下週先排委員會審查,協商以後再排」,我們回復「收到了」;而後還有「最新消息:委員會時間有限,因無法聚焦參審法案的討論,下星期暫不排審國民法官……」。協商條文初稿,連條文都有了!司法院今天出來否認,這都是白紙黑字的東西,你們還敢否認?我們怎麼指望司法會變好啊!一般人最基本的誠信,你們還是國家最高級的司法機關,還可以做這種事情?上次公聽會,大家點到為止就已經非常明顯,你們還可以對著幹,我也真的服了你們!

再來,這是協商條文初稿,我電腦比較差,沒辦法再將此放大,等一下會影印書面資料。其中,中間就是司法院及行政院會銜的版本,左邊為修正條文,這是司法院自己擬的條文,對兩院會銜的版本,你們都提出修正條文了!再下一個,第三條比較特別,我要向召集人報告,現在邱顯智委員的陪審制版本是1位法官,9位陪審員。那時候司法院一直跟我講一個數字,我一直聽不懂,他說3位法官如果雙軌並行就有8位陪審員,而參審制也變8位法官,兩個都變8位;他講了好幾個月,我沒有聽懂。但是到後來,坦白講我妥協了,大概在最後那幾個月,我說好,因為司法院要面子,他認為一個變6位,一個變9位,認為對外不好宣傳。司改會也建議面子做給你們,有一個制度兩軌去試看看都好,最後我也接受了,在那天的討論,我一直堅持9位,而那一天我們改成8位之後,司法院非常高興,我們沒看過他們那麼高興過,他們好像覺得在馴服一條龍,鄭文龍被馴服了,這麼高興。這都沒有關係,當然我們認為最好是9位,但這個條文是訂8位,是他們非常喜歡的。

只是那時候3位法官的陪審型,我們認為只要1位法官,不要3位,如果你們堅持要3位,我們拗不過你們,改成為1到3位,如果人力資源不夠的時候就1位法官。他們後來聽一聽覺得有道理,有一個彈性空間,所以3位法官要改成1到3位,那參審制就會是3位法官,8位參審員;陪審型就是1到3位法官,8位陪審員。這些就是那個版本,我們還提出一個修改版,這些條文都是司法院擬定的,今天跟我說沒有?

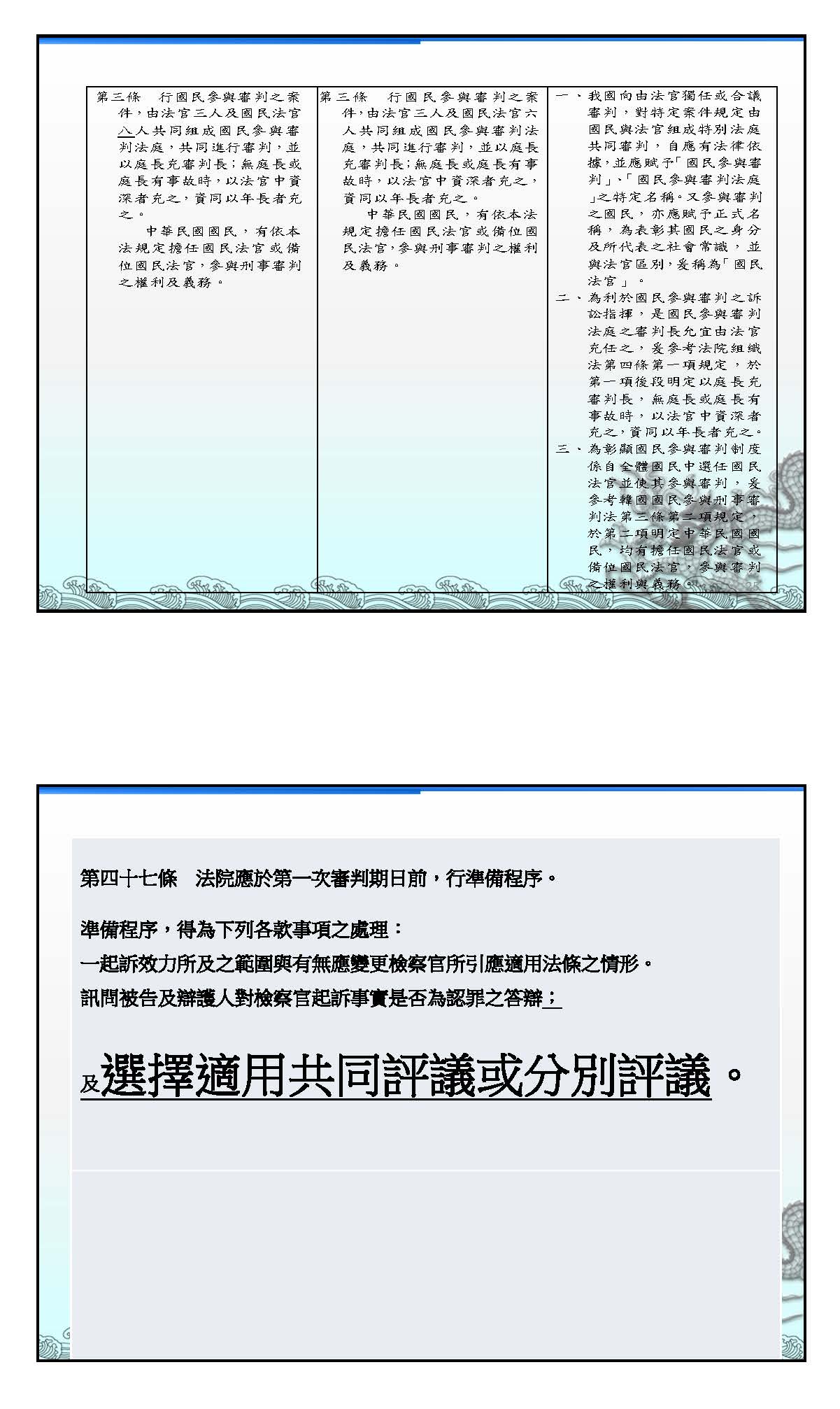

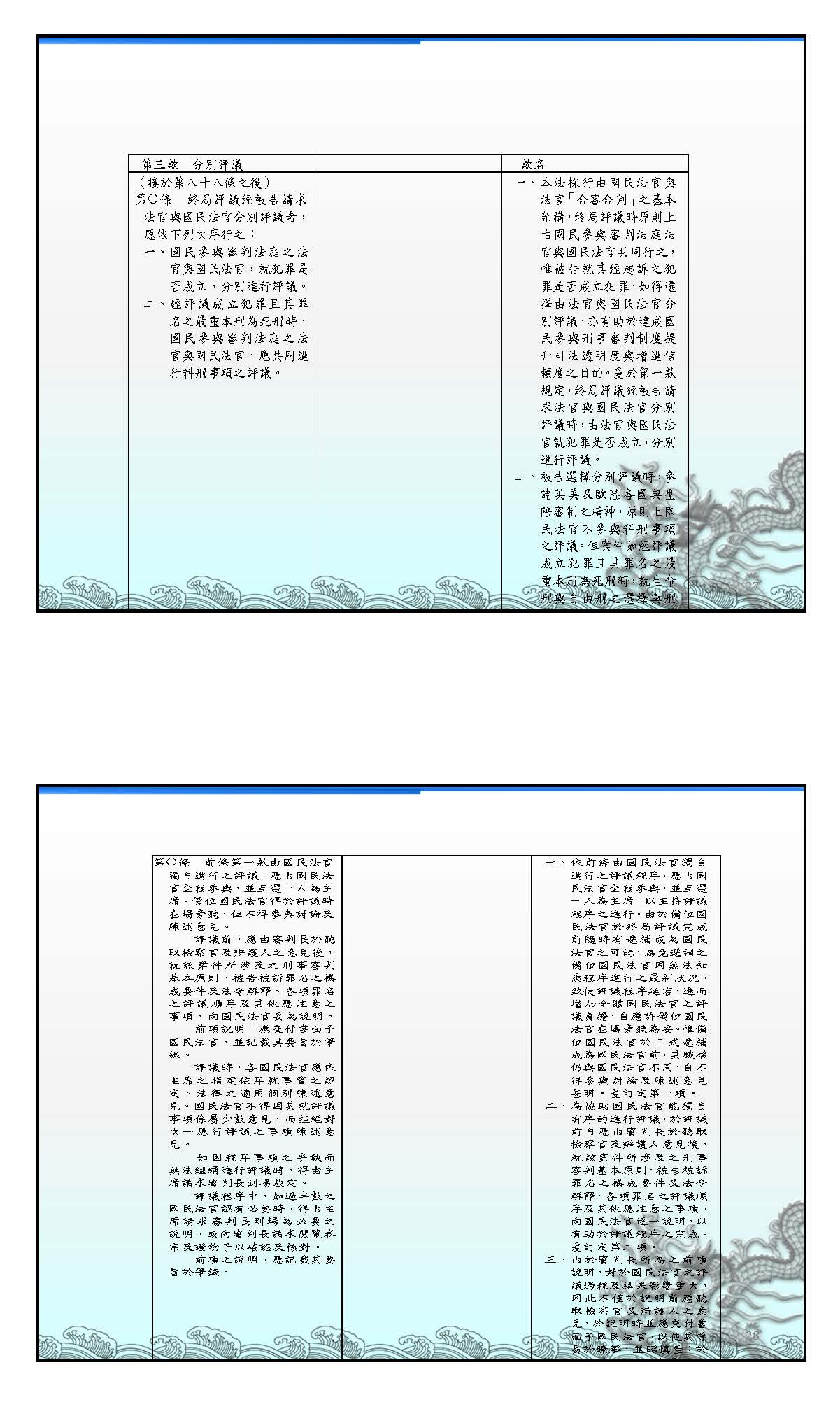

這個是第四十七條,條文是寫被告在準備程序選擇適用共同評議或分別評議,什麼叫做分別評議?共同評議就是參審,而分別評議就是陪審,法官跟陪審團分開。然後是第三款,標題為分別評議,並接於第八十八條之後,怎麼評議就怎麼寫,這是有規定的。這條條文也是如此,我就不一一敘述了。這是其中的一個會議,連座次都有,主席是司法院秘書長呂太郎,前面是林永頌董事長,後面是陪審團協會,左邊是法務部代表。這是司法院畫的那張圖,就是兩軌並行,後面還有什麼參審庭評議及陪審庭評議。然後討論的議題有幾個大議題,範圍是否擴大等,這是司法院做的協商版本、修正版本,對照的議題就是適用範圍要不要擴大。其實第一個就有調整,試辦6年,而前3年是舊版的7年以上,後3年應該放寬,就是變成3年以上,這裡的都是共識喔!去年大家花了大概8個月到10個月討論得非常詳細,也都很有貢獻,我覺得不需要抹煞大家的智慧。

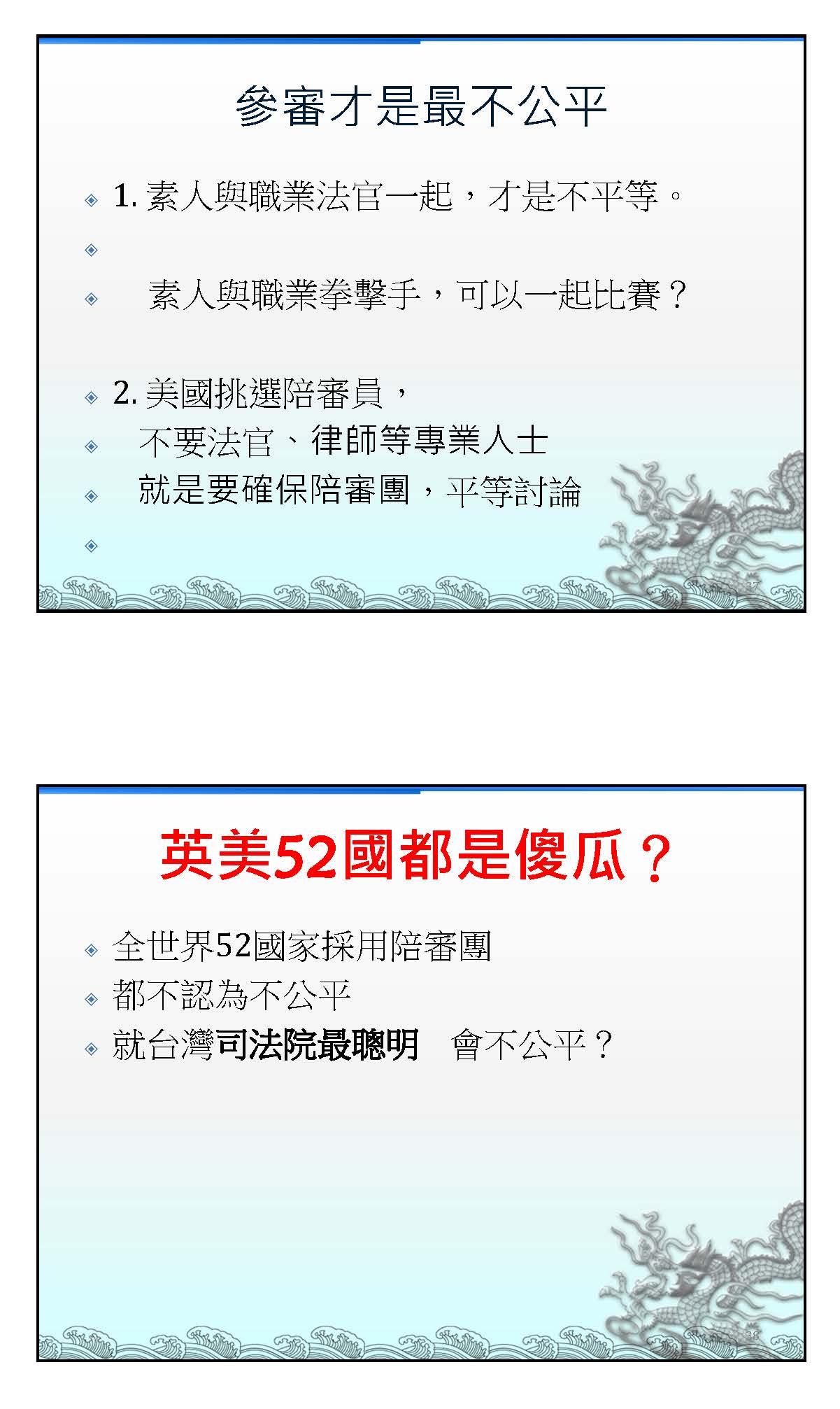

其次,有關兩制並行不公平的部分,這真的是神邏輯,人民的選擇權會變成不公平嗎?請問美國1776年之後的憲法規定,人民就是有選擇權,難道美國人就不公平嗎?我們司法院就比人家聰明喔!

主席:鄭董事長,你後半段的部分待會再發言,兩邊要有同樣的時間,參審這邊也要有13分鐘,因為鄭董事長花了13分鐘。

請常在國際法律事務所張永宏律師發言。

張永宏律師:主席、各位委員。我可能用不到13分鐘,因為沒有這麼多過去的恩怨要報告,我只簡單說明一下。首先,剛才鄭律師提到,日本總共有27位民眾反映,法官在評議時有對他們進行誘導,然後有23位說沒有。鄭律師非常高興使用了這個資料,但是他沒有看母數,母數是多少?8,458!27人在8,458人裡反映了誘導,這叫做好高喔!我想看資料時可能要看得仔細一點,如果沒有辦法看懂日文,其實可以找人幫忙,這是第一個。

第二,剛才提到了權威效應的問題,我想鄭律師也舉了司法上不好的事情,我也跟各位委員報告,當年三個高院法官貪污的案子,收押的審判長就是我。我們司法界絕對有心要把這些所謂的老鼠屎趕出司法界,如此用一些具體個案來說法官就是爛!法官就是爛!說穿了就是要取而代之,當然我也沒有特別的意見,但是取而代之裡的一個很重要論點,就叫做權威效應,即法官在整個審判當中,他們會運用權威去誘導陪審、參審員,以達到他們要的目的。我們剛才看了日本只有0.3%案件,就是民眾反映有誘導,請問可以用這個去推斷所有的嗎?我想這個母數是非常重要的。

今天如果我們這麼擔心權威效應,我舉兩個美國的例子,也建議鄭律師去看一看,第一個是美國在1954年到1958年由福特財團所資助,進行一個大規模所謂陪審制的實證研究計畫,叫做Chicago Project。我想學陪審者如果沒看過這個報告,基本上就沒有在學陪審。如果是學陪審看這個報告的話,裡面會告訴你什麼事呢?其實是滿有趣的狀態,就是沒有去問陪審團,而去問了跟陪審團一起走這個案子的法官。這些法官當然沒有權力決定評議的結果,不過整個過程他們都參與了,也看到了證據調查及兩造的辯論。他們看了結果。他們認為陪審團判得對嗎?結論有高達30%的法官不贊成陪審團的結論,30%為什麼會這樣呢?當然有些是說有各式各樣的因素,其中有66%的法官認為陪審團受到個人感情及偏見的影響,而作出不正確的判斷。現在我們面對的一個問題,就是我們是不是討厭法官討厭到決定要把法官拉掉,在最後判決有罪、無罪的過程當中完全交給陪審團呢?即使陪審團可能會受到偏見,也可能會受到個人感情,甚至受到法庭上表演的影響而產生不同的判斷。我們一點都不在乎這點,如果我們都在乎,那麼我們應該要想,如何在兩個可能的危機選項當中,選一個比較好的,而哪個比較好呢?我想各位各有判斷。

我再舉第二個例子,各位都非常熟的美國電影,叫做十二怒漢(12 Angry Men),它講的是什麼呢?就是一個刑事案件的陪審,有一個人,年輕人不見得認識他,老人都會認識他,他叫亨利方達。他演陪審團其中的一位陪審員,一開始的時候,只有他認為要無罪,在經過非常長時間的討論之後,最後的轉向是全部都判無罪。這個案子一開始的設定,就是這一個被告是無辜的,也許我們不要看皆大歡喜的電影結局,我們來看看整個評議的過程。整部電影的所有鏡頭幾乎都卡在評議室裡,也許還比有人寫的陪審團到底在評議室裡做了什麼更有娛樂效果。

我們來看看到底做了什麼?一開始只有一位主張要判無罪,後來呢?最後全部都轉向,但是裡面有人是心悅誠服的轉向嗎?沒有,有人在抱怨,拜託你!我們趕快作出結論,因為我已經買了很貴的NBA球票,我沒辦法去啊!好啦!你要什麼結論,我都給你們,只要大家趕快有結論就好。美國不像英國,英國是作出一定結果之後,如果沒有結論就可以降低表決權數,然而美國是12,12就是12,不論如何就是要12,如果答不出結論來,就是Hung jury。由於陪審團主席會很想要迴避所謂Hung jury的狀態,就一定要有結果,這樣子算什麼呢?這樣不過是另外一種所謂的權威效應嗎?我透過跟你耗到底,我透過不斷反覆說服,讓本來意志不堅定的人,最後投降了,不管是心悅誠服的投降,或是迫不得已的投降,這都是投降。如果今天要講權威效應,難道這就不是了嗎?

另外一點,剛才有提到一個很有趣的狀態,為什麼不讓人民選擇?第一,人民真的要陪審制嗎?第二,如果今天真的要談人民選擇,我們應該要擴大田野調查的範圍,所以人民選擇,難道人民不會去選擇所謂包青天的制度嗎?然而這真的是我們要的嗎?包青天那種審檢不分,只求發現真實不擇手段的方式,真的是我們要的嗎?作為一個所謂的大院,以及作為一位立法者,也是為臺灣謀劃未來幾十年要適用司法制度,我們要想的應該是哪個制度會有最多的好處,以及最少的壞處。

再者,關於方才所提到的證據開示,剛剛有先進提出非常強烈的批評說:「怎麼會有這種三階段的證據開示?這是什麼東西啊!」,但是我必須說一句話,其實證據開示就是當事人進行主義的核心,李貴敏委員有曾在美國執業的經驗,我想她應該也很清楚什麼叫做discovery制度,在這樣的情形下,如果真的要走到當事人進行主義,那就不可能迴避證據開示,總不能進到當事人主義的深水區時,就說不要證據開示了,這樣的做法恐怕並不是正確的。

主席:請東海大學法律學系劉芳伶教授發言。

劉芳伶教授:主席、各位委員。我簡單補充一下:首先,鄭律師剛剛所提有關日本的部分全錯,這件事情我不想再重複,請諸位參照上次的錄影,鄭律師竟然用了與上次一樣的PPT,對此本人深表驚愕與不滿。

其次,鄭律師剛才提到法律是常識(common sense)、不需要理論,我完全無法同意,因為鄭律師心之嚮往的陪審來自美國,今天的會議主席也是留學美國,相信諸位都知道美國的法學理論甚為精湛,而且非常細緻,包括我們引錄的傳聞、證據法則及當事人進行主義,這些細緻的理論哪個不是從美國來的?怎麼可能說陪審是常識?而且因為陪審是用常識認定事實,所以法官很累,因為法官必須將無罪推定、刑法構成要件以大白話指示給陪審員瞭解,所以並不是因為採陪審制就可以用常識來論斷,法律的理論是很重要的,唯有如此才能確保適用的法律、制定的法律是符合憲法所保障的基本人權與人性尊嚴。所以關於鄭律師剛剛提出的那番言論,說什麼法律不需要高深的理論、法律就是常識、人民的常識就是最好的法律,這些我完全無法同意。

其實我覺得很高興,雖然我們沒有事前溝通,但是張律師跟我一樣都提到經典大片,這是陪審制最經典的一部電影,法律系的人應該都看過,剛好它是針對提問二「如何落實人民參與審判」這項主題,今天沒有時間申論這件事,這其實是很難的事情,可是結論我可以與各位分享,如果要落實人民參與審判,不管是採陪審還是參審,最核心的就是要激起並維持市民參與的熱情,如果市民沒有參與的熱情,不管是採陪審或參審,那對司法及人權而言都是一場大災難,而這場大災難可以從這部影片看得很清楚。剛剛張律師已經做過舖陳,我直接把陪審員的號碼點出來,他們討論超級久,整天都耗在那兒,7號陪審員本來是堅定認為那個少年有罪,可是他覺得實在太煩了,不知到底要浪費多少時間,所以他直接說他已經厭倦了繼續嘰嘰喳喳的討論,為了打破僵局,所以他改投無罪,只要趕快結束就好。這叫做無熱情的發言,諸位可以想想看,如果裡面的陪審員或參審員都是這種態度,那麼將來也不要再說司法公信了,連最基本要達成的訴訟目的,也就是要確定刑罰權之有無及其範圍都做不到,這就叫做無熱情的發言。幸好裡面也有很熱情的陪審員,11號陪審員對於7號陪審員的發言感到非常生氣,他直接暴怒,而且跳到他前面質問:「是誰告訴你你有權利可以這樣玩弄他人的生命?你在乎嗎?」(Who tell you that you have the right to play someone's life?Do you care?)他告訴7號陪審員:「如果你要改投無罪,也必須是因為你深信少年無罪,而不是因為你受夠了。」。針對提問二,我認為要落實人民參與審判,其實制定法律很簡單,但重要的是我們的國民真的很有興趣要參與嗎?如果他們的熱情很低,講實在話,不管是陪審或參審都是災難,只不過因為參審有法官攜手同判,所以相較起來,它的災難規模和程度會低於陪審。

在這裡我作最後的補述,關於參審制是建立在對於人民的不信任,所以用法官來監督人民,這樣的說法我不表同意,事實上,參審的基本核心是法官與人民享有共同的權限、攜手同判,如果要攜手同判的話,它的前提應該是法官與人民互信,因此參審的前提並不是因為對人民不信任,所以要由法官來監督。以上是我的補充意見,謝謝。

主席:請司改會第四分組召集人許玉秀前大法官發言。

許玉秀前大法官:主席、各位委員。關於十二怒漢的問題,就讓張律師去回應,現在我要說的是劉芳伶教授在上禮拜提出一份報告,你剛剛也講了相同的話,參審叫做權責一致、攜手合作的審判者,陪審叫做權責分化、各司其職的審判者。國民法官和法官之間真的是權責一致嗎?國民參審員不寫判決吧!你說陪審是權責分化、各司其職,其實參審當中的每一個法官本身做他們的事情也都是各司其職。至於陪審,我剛剛已經說過,陪審的法官並不是對於事實的認定完全沒有貢獻、完全沒有參與,在整個證據調查程序中,他們都必須維持證據法則的公正,而且必須維持證據調查的程序符合正當程序,所以他們是讓整體證據調查可以有一個朝向真實的保證,他們怎麼會沒有參與呢?我的學生如果提出這樣的報告,在我這裡是過不了關的。

劉教授那天還攻擊鄭文龍律師,說他所提的人質司法是錯的,因為日本的制度不是人質司法,而是為了精密司法。精密的部分可以商榷,到底誰的比較精密我們不知道,這個概念也需要辯論,但是今天沒有時間。不過你後來有說為什麼叫人質司法,主要是不自白就沒有辦法獲得保釋(應該就是我們這裡的交保),也就是遭到羈押,所以就趕快自白,這個叫做人質司法。但是後來你又說那些被告到了法庭,明明有交互詰問,但是九成以上的被告完全同意檢察官提出的爭點和證據,大量使用傳聞例外的同意書面,導致法官也無力可回天。在此我要問你一個問題,為什麼被告不掙扎,而一味屈服於檢察官的指控?難道不是因為檢察官已經在自白的時候讓被告屈服了嗎?被告如果在法庭上反悔,可能換來更嚴重的刑罰,這叫做不知悔改、撒謊,我們這裡也有法官是這樣認為的。請問這和人質司法完全沒有關係嗎?其實這也是人質司法。

張永宏律師說人權不能實驗,以我們的國家而言,現在檢察官和法官、檢察系統和審判系統都還有很多地方天天在侵犯人權、天天在違憲,到底是侵犯人權比較嚴重,還是實驗人權?關於上訴權,你知道大法官說審級制度不是訴訟權的核心領域嗎?顯然德國人和美國人在這方面的意見是一致的。然後你說要選擇哪個制度比較好,請大院選擇比較好的制度。究竟哪個制度比較好?不要空口說白話,試了才知道,這就是為什麼要釋憲,你們一味的說陪審比較不好,問題是這也沒有在臺灣試用過啊!為什麼有些國家是先陪審再參審?其實這是有道理的,如果一定要有一個先試,我必須說應該先試陪審,而不是先試參審,道理非常簡單,因為陪審制的法官才有機會脫離,成為一個公正執行程序、指揮訴訟程序的法官,當他們沒有必須寫判決的壓力時,就不用去考慮這個判決到底要怎樣才寫得出來。現在的法官是只怕判決開花,所以整個過程一定要走向能夠作文,其實這是非常嚴重製造冤案的根本因素,他要能夠非常地中立,我們法官需要受這樣的訓練,有陪審制度才能獲得這樣真正澈底的訓練。我們法官也都很累啊!過勞到他們出來講話都口不擇言,用非常粗鄙的言語在罵人,已經讓我們完全不知道法官應該是這樣的形象,已經都到這個程度了!讓他們先不要寫判決吧!先減輕一下他們的負擔,為什麼司法院不敢讓這兩個制度同時在一個時空競爭呢?因為如果叫法官選,他會選去當陪審的法官,當參審的法官是好幾倍的辛苦,然後參審制不斷在repeat我們的職權進行,當事人進行已經引進多久了,現在法官在法庭上還是職權進行,任何有律師經驗的人都是這樣,你要多難才碰到一個對於當事人進行有能力去貫徹、去踐行的人,很難!包括我所認識的所謂改革派法官,都忍不住要跳進來,這個就是因為之前的環境,讓你沒有辦法擺脫,參審制只是繼續而已,沒有辦法真正去改變他的習慣,這是非常嚴重的一件事情!

這兩個去試行,你們說這有什麼稀奇!就是因為臺灣逼得自己不得不如此,浪費好多時間,請問,就算我們是一個新的狀況,有什麼了不起嗎?今天全世界疫情控制最好的是誰?臺灣,全世界都在普篩,只有臺灣沒有,臺灣是不是具有地理獨性?我在二月初的時候一直覺得很奇怪,臺灣不普篩不是太危險了嗎?我不知道我對別人危不危險,也不知道別人對我危不危險?是不是應該確定一下?但是到了差不多二月底我就看懂,我們沒有普篩,這個方法是對的,今天不是在討論這個,所以我不講。我常常在想我們的醫療人,替我們在國際上打響了名號,我們的法律人呢?是如此的不被信賴,對別人講話十分的傲慢,然後,對於另外一種主張完全的駁斥,覺得它沒有價值,試試看才知道!為什麼你們不敢讓大家試試看,臺灣有能力的人很多,不要太瞧不起臺灣,至於錢,我們的幻象戰機少摔兩架就有了,兆豐金控不要去賠57億就有了,臺灣找得出錢,問題是你要不要做這件事!

剛剛秘書長說,這個東西還有這個問題、那個問題,因為你不想做,所以就不解決問題,否則從去年停止協商之後,到現在老早就把那些問題解決了,因為你就是不做,你們提出來的這個,不是試行,就是鐵了心要參審,然後不斷的檢討,但還是要做自己的,根本就不讓別的名義有機會的這種態度,這幾份報告都是這樣,而你們講到的,對不起,你們說誰優誰劣,試了才知道,用了才知道,所以我才贊成趕快行動,但是趕快行動,不是你們拿納稅人的錢只做你們想做的,有很多納稅人也想做他們想做的,所以要尊重民意,我們都來試試看,如果真的要先試,我說過,其實先試陪審,再試參審,法官必須要改變現在不被認同的行為習慣。

對不起,林秘書長,你也是刑事法官,但你舉的例子實在不好,我可以用更完整的反駁,不過可能要在報紙上寫才比較完整。你的意思是說,如果以死刑案件跟傷害案件來講,傷害案件用參審三分之二,然後在陪審必須要一致決,結果這邊三分之二已經說有罪了,而一致決是無罪,因為沒有辦法通過,所以一致決無罪,你的前提是,那邊表決已經三分之二認為有罪,所以你才說不公平,當然你要這麼簡單的想也可以,也可以簡單的回答,那就讓他都三分之二啊!但是事實上,公平是這樣比的嗎?兩種案件是不一樣的,傷害的證據和殺人的證據是不一樣的,這個案子怎麼比?不是這樣比的。還有三分之二決定出來的有罪判決,如果是錯的呢?而一致決出來的無罪判決,如果是對的呢?那我是不是反過來要說,我們都用一致決。我先回答到這裡,那個例子不好,有比較好的例子再來說。

主席:謝謝許大法官。

請主張參審制的常在國際法律事務所張永宏律師發言。

張永宏律師:主席、各位委員。先跟主席報告,首先我實在是不太清楚所謂的並行會是一個什麼樣的態樣,但是我儘量想像一個最可能合理的態樣,也許是重罪適用陪審,而輕罪適用參審的態樣,這個態樣其實一樣會有他的問題。我完全接受剛才大法官說審級制度並不是訴訟權的核心,換句話說,就算一審定讞也不違憲,但是我們必須要想到的是另外一個問題,就是平等的問題。假設今天一個重罪案件適用陪審,他重罪被判有罪之後,或者是他被判無罪,檢察官要上訴,但是檢察官幾乎沒辦法上訴,而被告上訴的權能也受到了限制;但是另外一個比較輕的案件適用了參審,他可以上訴,就跟現在一模一樣,一個是從來沒變過,一個是天翻地覆,在這樣的情境下,我們總不能回答他一句話說大法官告訴你,上訴不是你的權利,用一句話就擋掉那位重罪的被告或是重罪被害人想要上訴的心,因為這裡有平等原則在操作。

第二個,我必須要承認剛才許大法官的觀察,所謂的權能劃分等,我認為是正確的,但是我們要講一個很簡單的道理,為什麼是分工,或為什麼是合作?其實,我們可以看在法庭席位上的安排,各位對陪審制了解的人都知道,法官一個人坐在中間,陪審團坐在他的旁邊,陪審團並沒有跟法官坐在一起,但是各位如果去看參審制的法庭,法官跟參審員是坐在一起的,全世界皆然。從席位的劃分就告訴我們什麼?其實位置的劃分就決定了地位跟權能的劃分,在這樣的情形下,我們可以看得出來,其實法官跟參審員是在一起的,而法官跟陪審團是不在一起的,甚至法官必須要在所有的公開場合去做所謂的instruction或是之類的事情,法官在私下是不能跟陪審團有所接觸的,這一點是我劃分的依據。

再來,我必須要說的是,我個人的理念是支持參審制,但是我也知道,剛才許大法官提到判斷者跟程序指揮者分開,這樣子更有助於所謂的無罪推定原則,或者是訴訟指揮公正性,我都贊成,但這畢竟是一個制度的選擇,你只能選其中一個比較好的。我當然認為參審制是比較好的,也許其他先進會有不同的意見,但我覺得應該是這麼說,如果真的要選擇的話,我建請大院一定要定於一尊,不能兩制並行。今天要嘛就走參審制,要嘛就走陪審制,甚至像剛才許大法官說的,先走陪審,之後再回到參審,像很多歐洲國家的經驗,我都覺得沒有不行,但是絕對不能並行,因為並行彼此之間的互相比較太嚴重!不管你怎麼分、怎麼切,都一樣!你說讓被告自己選,那更嚴重─嚇死他啦!在這種情形之下,只要被告夠膽量,他願意去賭一把,一次梭哈,要嘛就是無罪脫身,誰都不能上訴,他這案子就確定了。

各位,我再提供一個實證資料,這是一位美國學者在1978年做的報告,這份報告談到無罪率的計算,如果是比較輕的案件,陪審團的無罪率高於法官─法官的無罪率是54%,陪審團的無罪率比較高,是79%;但如果是重罪案件就反過來,是陪審團的無罪率比較低─法官的有罪率是58%,陪審團的有罪率是72%。所以如果你今天是重罪的被告,請先看一下實證資料,最好不要選陪審團,因為死的概率比較高。

從這樣的角度來說,被告如果願意選,那我舉雙手贊成,只要大院決定,那就只有陪審制,如果要選參審制,就參審制,被告不要後悔就好了。或者是被告不要閃,不要我們給他一個waiver of jury trial─被告可以拒卻、不要陪審制的權利,結果所有的陪審,被告統統都跑掉!因為在這樣的情形之下,美國就是最明顯的例子,所有被告裡面只有2%願意進陪審,剩下98%的被告去哪兒了?不見了!

在這樣的情形下,我想請在座所有律師想一想,如果今天真的採陪審制,你會建議你的被告一定要用用看嗎?當你說我們用用看陪審制,他問你:「大律師,那輸了怎麼辦?」「輸了你就去關啊,沒辦法了、沒救了,那你就去關,至少體會一下什麼叫臺灣民主」。試問有哪位律師敢做這樣的建議?那麼如果沒有律師敢做這樣的建議,甚或乾脆建議被告說:那我們還是選擇讓法官審,好不好?這樣我們還有上訴的機會、有救的機會。如果是這樣,那麼這個制度會不會變成蚊子制度?會不會變成當年司法院的一個失敗制度?在座的司法院代表應該都有印象,那叫「合意選定法官」,它最後就是失敗的─兩造之間,如果你今天選了風評很好的A法官,我做為對造,一定打死不選他。我絕對不同意!因為我怎麼知道你為什麼要選他?所以,在這樣的情形下,要考量人性的問題。

我們當然都知道,像美國我絕對舉雙手贊成,因為美國當年獨立的時候,真的就是把被英王剝奪的陪審制當成是他們要回來的自由權利,明文寫在憲法上面,這點我完全知道;但是美國適用陪審制的案子越來越少也是事實。我們要考量的是臺灣的人性,臺灣的被告心性願不願意去衝一次陪審制看看?青春無悔!衝一次看看是不是有這樣的決心跟覺悟。這個我們可能要考慮。如果沒有辦法的話,那麼就一個制度的時效性而言,如果我們今天真的引進這個制度,而且是要引進來實施以提升司法公信力的話,所謂的制度利用率也要請大院一併考量。以上是我的報告。

主席:請東海大學法律系劉芳伶教授發言。

劉芳伶教授:主席、各位委員。因為剛剛許大法官cue我,所以我有義務回答許大法官的兩個問題。第一是關於參與的部分,我剛剛已經講了,陪審制的用常識去認定事實是在法官的呵護下,所以法官要把無罪推定、要把那些刑法的構成要件講成大白話給陪審員聽懂,他們在這個前提之下才能用常識去認定事實。所以在這個意義上,當然你要說那也是法官參與,我絕對不反對;不過我報告中所寫的參與是很明確的,它的定義是說,認定事實完全是陪審團的專權,這件事情法官是不能夠著手介入的。所以這可能是許大法官跟我的定義不同。

許大法官的第二個質疑是裁判員制度到底跟人質司法有沒有關係,斬釘截鐵地說沒有關係。我再講一次,因為日本比較特別,他們的被告自白率年年破9成,而且展現出相當合作的態度,更奇怪的是,警察我不敢講,如果是檢察官要被告自白的話,其實只要簡單說:反正事情就這樣了,你現在唯一能做的就是把事情交代清楚,這樣你可以對得起自己,也對社會有個交代;然後日本9成的被告就會開始痛哭流涕,講「我太對不起大家、我對不起日本」,然後就不斷地自白,你要阻止他,叫他不要再自白了,他還是要自白!

在這個前提之下,什麼時候會有人質司法的問題?就是剩下的那不到1成,因為那叫做非自白案件。非自白案件確實是有這個陋習─就是如果你真心不自白,那麼要獲得保釋真的是很困難。諸位也就可以知道為什麼人質司法在日本被罵了這麼久,可是一直沒有一個動力去改它,就是因為它占的比數太低,而且更可怕的是全民都覺得精密司法很棒。為什麼全民會覺得精密司法很棒呢?因為他們覺得有罪率99.9%,OK,現在99.5%也有啦,99.7%、99.8%都有,反正就是99%左右,他們認為這樣可以讓無罪的人在早期脫離程序,有罪的人就直接進入程序,然後被定罪。他們是一種流水線的概念,就是說這個效率很高啊,反正如果你是無罪的人,檢察官那邊就把你解決掉。這是日本國民的想法,可是日本的學者對這個一直很不喜歡,所以他說這個精密司法是很不好的、是法律人的精密。以上,謝謝。

主席:謝謝劉教授。我有一個小小的建議,因為我覺得我們開這個公聽會要能夠聚焦,所以請容我用幾分鐘的時間說一下我的建議,然後大家參酌這樣子是不是比較能夠攻防討論。

第一,我在前半段聽到的是說,對於為什麼選擇參審的這個部分,在沒有試之前,為什麼就直接選擇了參審?所以我覺得制度的選擇是一個議題。剛才張律師也提到,他反對的是並行,至於要選擇什麼樣的制度,他提到「青春無悔」,在現在這樣的情況之下,我們是不是還有時間再去做一個試驗?我聽起來感覺是這樣。所以待會兒我們討論過第一個議題之後,中間休息一下,讓兩方各自安排一下你們打算怎麼樣子做主張。我覺得這樣可能比較能夠聚焦。這是我聽到的第一個制度選擇方面,為什麼在還沒有試過陪審的時候,就決定要直接進到參審?當然,張律師也提到如果兩案並行會違反平等原則。所以現在有一個問題是你的選擇,你到底是要一案,還是要兩案?各自的優缺點是在哪裡?我覺得這是第一個應該要解決的問題。

第二,我在前半場的時候聽到一個跟中間討論有關的問題,就是中間討論的時候全部都是不透明的嘛,所以這就會有剛才大法官提到的人質司法的情況,事實上國民法官是被誘導的,所以我覺得中間討論的部分怎麼樣讓它透明,可能是應該要討論的第二個議題。這就已經牽涉到李宜光律師前面提到的,是不是可以透過分開的評議、分開的計票來避免誘導?這是我剛剛聽到李律師提出來的。所以我想這個部分可能也可以納入討論的議題。

還有一個很重要的就是起訴狀一本的部分。今天的時間我覺得可能可以討論這3大項,不知道有沒有漏掉其他的項目?在中間休息的時候,我覺得各個成員彼此之間也可以討論,好不好?

所以原則上我從剛才聽到的第一輪發言的內容歸納成這幾點,我覺得可能待會我們在中場休息時讓大家有個機會討論,然後我們確定那個主旨之後,我覺得這樣運作可能會比較有效一點。如果大家不反對,我們現在先休息10分鐘,讓大家各個成員之間彼此能夠溝通一下,好不好?謝謝。

許玉秀前大法官:對不起,劉教授要離開了嗎?

主席:劉教授要離開了嗎?那先讓許大法官回應一下,好嗎?

許玉秀前大法官:我只是很客氣的說,和人質司法沒有關係嗎?但是其實我認為就是有關係。剛剛主席在講您在想,這就是我們對於誰變成誰的囚徒的概念的問題。你可以說大家的概念不同,大家可以爭執,那麼就來試試看啊!空口說白話,辯論是沒有用的。你又說你的權責,你是如何定義,那麼我就直接說我的意見,劉教授對不起,我認為你的分類,還有你對那些定義的說法不夠嚴謹,就是這樣。

主席:好。那我們現在休息。休息一下,各個團員彼此之間溝通一下。謝謝。

休息

繼續開會

主席:休息時間到了,拜託大家就座。在第三輪正式開始之前,我先跟大家報告一下,在陪審跟並行制度這邊,發言的順序剛才已經確定了,分別是尤律師、然後是林永頌董事長、然後張靜張律師、然後是鄭文龍理事長。那我想請問一下,主張參審這一邊的發言順序是不是也可以讓議事組了解一下。第一位是王教授,第二位是李律師,第三位是廖檢察官,第四位再回到張律師。因為剛才結束的時候是在參審這邊,所以現在從兩制並行這邊先開始,請尤律師發言,時間10分鐘。

尤伯祥律師:主席、各位委員。因為時間有限,所以我就很快地開始講。我先回應剛才司法院的說法,這個是主張不能並行的最主要理由,就是說會違反平等原則,講了三個理由,其實唯一的理由就是違反平等原則,不管是鼓勵投機也好,或配套複雜化也好,其實最後真正的重點都在平等原則,但是我必須要講,講說違反平等原則,這是對於整個草案的誤解,這種誤解是有意或無意我不曉得,但是那個確實就是誤解。為什麼講是誤解?因為其實不管是參審制或陪審制,按照目前我們所看到這些草案來講,它的審判程序走的都是同一條軌道,就是在起訴狀一本的這個程序上去進行審判,所以對於當事人而言,對於被告來講的話,他所受到的程序保障是一樣的,沒有什麼違反平等原則導致程序保障不同的問題。

另外,剛才我聽到的理由,先進在這個點下面發揮的理由是講說,那當事人可能會選擇,會shopping。但是我必須要講,如果你持這樣的論點,你等於是在預設陪審制或是參審制裡面,有一制的定罪障礙其實比另外一制高,也就是說你可能認為參審制的定罪障礙比較低,陪審制的定罪障礙比較高,所以被告可能會shopping而去選擇了陪審制或者相反。我不曉得司法院內部的想法是什麼?也許他過去一貫講的,很多次不管是公開或私下講到說定罪率那麼低的話,變低的話,人民能夠接受嗎?也許他心中想的就是我希望定罪率要高。可是如果是這種想法的話,那是很危險的。第一個,我不知道他有沒有實證上的理由。第二個,他等於預設了職業法官可以因為他的有罪傾向高於素人,因此去影響到最後的判決。我不曉得他私底下的想法是什麼,但是我想這個論證是沒有根據,也非常危險的,這個是關於平等原則的問題。

我回應一下剛才張律師的發言。張律師跟我相交很久,但是我想回應張律師一個問題,你剛才問人民真的要陪審嗎?那不好意思我問你或者問司法院的長官,人民真的要參審嗎?這就是今天我們為什麼坐在這個地方的原因嘛!如果司法院在一開始弄觀審制的時候就願意進行公開辯論的話,也許大家今天不需要坐在這個地方,為到底要哪一制在這邊吵,然後到最後結果就是那我們是不是兩制並行試試看,所以這個就是真正最大的問題嘛。司法院提出的不採陪審制的十大理由當中的最後一個理由說,它做了很多次民調,然後民調的結果人民要的是參審不是陪審,但是我要問,前面其實都沒有好好的讓人民知道陪審跟參審有什麼不一樣,那麼你做這樣的民調,真的能夠確定人民支持的是參審嗎?這是最大的問題。

臺灣的人民今天在各種媒體上面所接觸到的人民參與審判的那個模式其實都是好萊塢介紹給我們看的,那個都是陪審制的模式,人民腦袋裡面想到的搞不好都是陪審,所以你現在去問的那個民調,你看到民調數字很高說是支持參審,搞不好實際問下來的結果根本都是支持陪審也說不定,所以我覺得這種講法其實是沒有意義的啦。

然後再講到下一個問題,就是中間討論的問題。關於中間討論的問題,我在這個地方特別講一下,中間討論最大的問題是如何透明嘛,對不對?大家都質疑這一點,其實終局評議也是一樣的。主席剛剛問說如何透明,我可以跟主席講不可能透明,因為它就是評議的一部分,既然是評議的一部分,在評議秘密的這個要求底下,它怎麼可能透明?這怎麼想都有問題嘛!特別是如果中間討論評議到一半,被告聽一聽感覺可能要判我有罪了,那被告會有什麼反應?如果說是可能要判我無罪了,那檢察官會有什麼反應?所以怎麼樣都知道這是不可能做到的事情。

中間討論最大的問題就在於,除了我們民間這邊一直擔心的,可能職業法官會去影響素人的心證之外,最重要問題就在於,我們從辯論跟整個評議的角度來看的話,其實心證應該是綜合全辯論意旨、全卷證之後才能夠形成,可是中間討論最大的問題就在於,你可能在第一個證據、第二個證據在調查的時候,就讓整個合議庭,包括素人跟職業法官,共同形成某一個方向的心證,有時候這個心證形成之後要扭轉回來很不容易啊。人的認知框架一旦先形成了某一個方向的認知框架,後面進來的那個資訊可能都會嵌入到這個框架裡面去,那麼結果就很難去扭轉回來,冤案有可能就這樣產生,錯誤的判決有可能就這樣產生。錯誤的判決可能是冤的,也可能是不冤的,都有啦,但是我們總是不希望出現錯誤的判決結果,中間討論真正的問題就在這裡。

事實上我們可以去看其他國家的參審制,明文的把中間討論列為一種制度也只有日本而已啊,法國的參審制有沒有中間討論呢?我覺得司法院應該去了解看看。如果人家法國的參審制沒有中間討論的話,為什麼你一定要學日本的中間討論,那個基本上其實就是不信任素人,覺得素人在聽證據的時候會弄錯,所以一定要有職業法官在旁邊像帶baby一樣的帶著他。那不好意思的講,如果你是抱著這樣的心態來看人民參與審判的話,事實上我認為你就是把人民當成是一個你可以操弄的工具,那麼你在背後事實上你想的心態是不是希望能夠操縱這個審判結果,讓這個審判結果不要太失控,讓人民不要判出來之後外面都在罵你,那我就很擔心這一點,我想這也絕對不會是人民參與審判的目的嘛!

我再來講一下司法院剛剛幾位先進講到的Hung jury的問題,前面的先進都有提到十二怒漢這部電影,可能一部電影大家各自解讀,結果解讀的結果都不太一樣,但我看起來十二怒漢這部電影裡面,唯一的那一位陪審員能夠說服那些本來很不耐煩的陪審員,然後到最後能夠達到一個無罪的判決,避免冤獄,它真正指出來的精神就在於陪審制一致決的精神是真正澈底保障極少數的意見,逼迫多數去跟極少數對話,在這種情況之下,審議式民主才能夠真正落實,陪審制的精神跟重點可貴的地方就在這裡。當然它會付出點代價,那個代價就是可能會造成Hung jury,可能會導致評議的時間變很長,但是在這個地方要做一個價值的選擇、價值的取捨,是結案比較重要嗎?還是正確比較重要?司法院在十大不採陪審制的理由裡面,第二個理由就列出容易產生「評決不能」的結果,不符合訴訟經濟。但是我要問的還是一樣的問題,是正確比較重要?還是結案比較重要?在我看起來,司法院在這個地方做的選擇應該是結案比較重要,而不是結果正確比較重要。Hung jury是這個制度可能會付出的代價,但是其實就我看到的資料,Hung jury沒有像司法院所講的那麼多,Hung jury真的沒有像司法院講的這麼多。

在英美的陪審制底下,法官其實也有那個自覺,知道陪審團的審判其實很耗費資源,所以他們會儘量讓陪審員去評議,「你們真的評不出來嗎?再回去試試看,再互相努力說服,好不好?」這是法官經常會做的處理。其實我們在制度設計上也可以很有創意,我們除了讓法官像英美法官做那樣的處理之外,事實上也可以設計成如果真的到達評決不能,比如評了3天評不出來,那可能我們就把評決的方式改成一票,如果只有一票,這個時候多數比一就可以得到評決結果,用這種方式也可以處理Hung jury。沒有一個制度說一定要照抄國外的制度,整個照搬進來之後才能說是原汁原味,這點我的看法可能跟鄭律師不太一樣,但是我覺得制度是人在設計的,總是要讓它可行才可以嘛!

最後一個理由,可能司法院跟其他先進反對引進陪審的理由,就是陪審不寫判決書,那可能會妨礙上訴,在上訴上造成大家的困擾。我覺得這個地方有兩個思考上的錯誤,第一個思考上的錯誤是,其實不管是陪審或者是參審,因為人民參與審判的關係,所以在制度設計上必然是一個事實審,它的上訴審一定是設計成事後審,甚至是嚴格的法律審。如果從這個角度來看的話,其實寫不寫判決書一點都不重要,因為事後審或者是嚴格法律審,主要審查的不是那個判決書寫得好不好,而是程序是否合法、正當,有沒有符合正當法律程序,給被告一個公平審判的要求,所以那不是重點,要講這件事完全是一個假議題。其實在參審制底下所寫的判決書,我們現在看到職業法官寫的判決書是厚厚一大本,寫得洋洋灑灑,其實大多數都是對於證據的評價跟推論,講的不好聽一點,像剛才許大法官講那個是在寫作文,有時候我們律師做久都知道,很多都是真正的判決理由沒有寫在裡面。可是今天在參審制底下,素人會寫這種理由嗎?素人一定不會寫這種理由,素人判無罪或是判有罪的理由一定跟職業法官不一樣,那你寫了一個判決書之後,這是叫素人來背書嗎?不可能!所以那個判決書一定是很簡化的判決書,那麼寫不寫有差嗎?我要問的是這個問題。

主席:謝謝尤律師。我可不可以釐清一點,因為我怕我沒有聽清楚。我們的第一個議題是選擇其一還是選擇並行,您個人的意見是?

尤伯祥律師:我當然是陪審制的支持者啦,但是我在判斷思考上,其實我也一直認為兩制都要試試看,今天在臺灣如果沒有經過一個公開的辯論,讓大家把事情想清楚再試行,搞到今天這個地步,草案都已經到立法院了,那怎麼辦?只好兩制都試試看了。

主席:所以您的意見是,如果是一個制度的話,那您建議就是陪審,但是到目前的情況,你也能夠接受並行的情形。好的,謝謝您。

接下來是主張參審的部分。第一位發言的是國立中正大學法律學系王正嘉教授。

王正嘉教授:主席、各位委員。我沒有參與上次的公聽會,今天才參加公聽會,以往我參加公聽會是講學者對於該議題的研究範圍,所以我今天準備的是國民參與審判這個議題有關我個人的研究。

有關今天的議題,以往從101年,甚至更早以前,或許就有很多人在研究,我個人是從101年,等於是司法院開始了觀審制度之後,我開始進行研究,中間也許參與很多各法庭、模擬法庭的評論員,對於法案的變革還算滿清楚。我在105年、107年受到大阪大學的邀請,各進行兩個月日本裁判員的駐點研究。經過8年的研究,我有一本專書《審議式法庭:人民參與刑事審判》,即對於臺灣的人民參與審判研究,應該會在下禮拜出版,由國立臺灣大學出版中心……

主席:不好意思,王教授,我能否打個岔,時間先暫停一下。剛剛第一輪發言已經結束,第二輪是希望能夠鎖定焦點,我們在中場休息前已經提出,就是到底是選擇單一的制度還是是並行?原因為何?第二個就是中間討論的部分,這其實大家都很有疑義,會不會有法官引導人民而讓人民背書的問題?第三個其他的部分,是你認為陪審有問題或是並行有問題,到底問題在哪裡?就像剛才司法院提出Hung jury的部分。因為第一輪已經過了,所以我們如果再拉回第一輪,我們會讓整個議題失焦,所以特別拜託能夠針對剛才休息之前提出來的主題討論,好嗎?謝謝。

王正嘉教授:因為我有準備資料,我想先講完,最後結尾我再來回應。

我們接到會議通知,裡面有兩個問題,第一個問題是哪個好、哪個不好,對我來講,其實第二個問題會是更重要的,即如何去落實人民參與審判,所以我認為要從第二個問題去回答第一個問題,以下是我對於這個制度的看法。我覺得第一個要討論的是有關目的的問題,就是我們為什麼要實施人民參審?不同的方向,大家看到就是有司法民主化,可能主張陪審制的大概會比較站在一種立場,就是現在司法很爛,所以說司法必須接受人民的監督,我把它歸於是司法民主化的過程。第二個是司法院希望實施這個制度能夠增進國民對司法的瞭解及信賴。我個人是認為這兩個制度有一個共通點,剛才大家針對陪審制一直在講,因為現有的司法體質非常爛,所以必須有一個替代的陪審制,我們從全世界對於有關刑事法學的研究報告,特別是以英美法出發,其實會處理一個問題,就是會不會導致刑法民粹化的問題。第二個,司法如果單純用人民來取代的時候,等於是一種多數決的表決,這其實跟司法的本質有關,這樣是一個問題。有關司法民主的兩難,或者說刑法的民粹化,都是我們在設計這個制度時必須考慮到的問題。

最後,我認為不管是哪一個講法,其實本質上就是我們如何去落實,應該是讓人民參與之後的法庭變成是可以在裡面討論的,剛才尤律師也提到,就是可以在裡面充分討論法律、討論犯罪事實的審議式法庭。

最近不管是從英美法的研究、日本的研究,還有對歐洲五國的研究,這邊有引述三本英文和日文的專書,其實都提到這個問題,也就是說,今天人民參與之後,其次他必須要有代表性,不是為參與而參與,其次,這裡面可以達到審議的要求。所以簡單的說,我們要選擇這兩個制度之一或是採並行制,就看哪一個可以達到這樣的目的,也就是讓有代表性的人民可以參與,導入多樣的價值觀,最重要的是,這個制度可以讓他達到一定程度的參與。

我覺得今天已經變成辯論,因為大家一直在討論日本的經驗,但我個人對日本的了解可能和許老師等人不太一樣。簡單的說,我覺得日本的裁判員制度確實會產生信任的危機,但是它的信任危機主要來自筆錄的審判,筆錄審判會造成裁判空洞化的現象。其實臺灣過去採行當事人進行主義之前也有類似的問題,當然,臺灣的出發點並不是基於這樣的問題,背景有點不一樣,可是就實質結果來說,對司法有不信任感是共通的。

第二個,日本把裁判員當成司法改革的一部分,我的專書裡面其實也有提到很多問題,不過最後日本採取的是人民和專業共同作業的合議體。我們有時候會對裁判員產生一個誤解,剛才也有引述很多數據,就是裁判員會有被法官誤導的狀況,但根據我觀察的結果,一般法官不會這麼做,並沒有誤導的問題,這是第一個。第二個,如果我們從美國的陪審制度來看,因為美國的陪審制已經有很長的歷史,所以相關研究非常多。

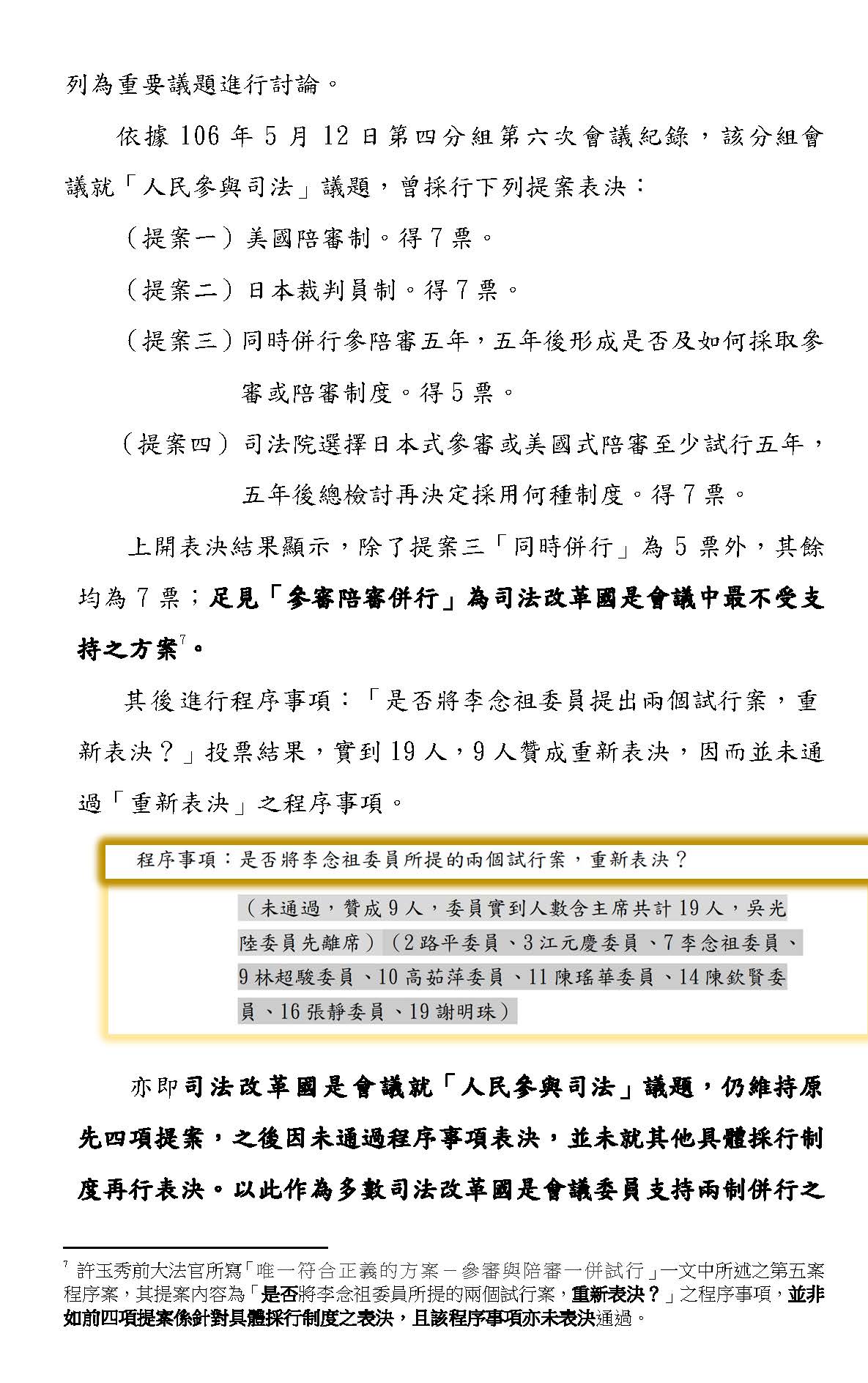

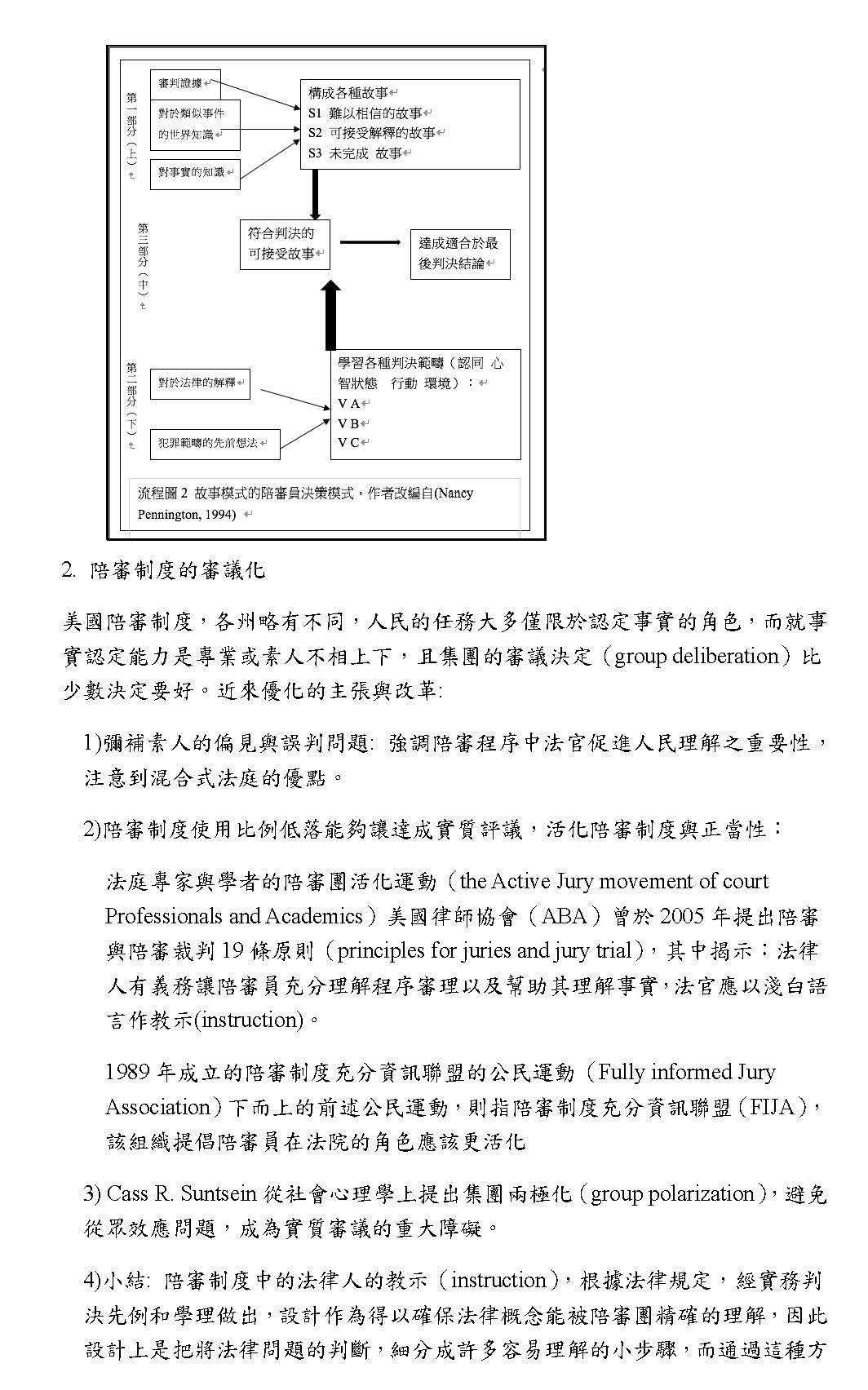

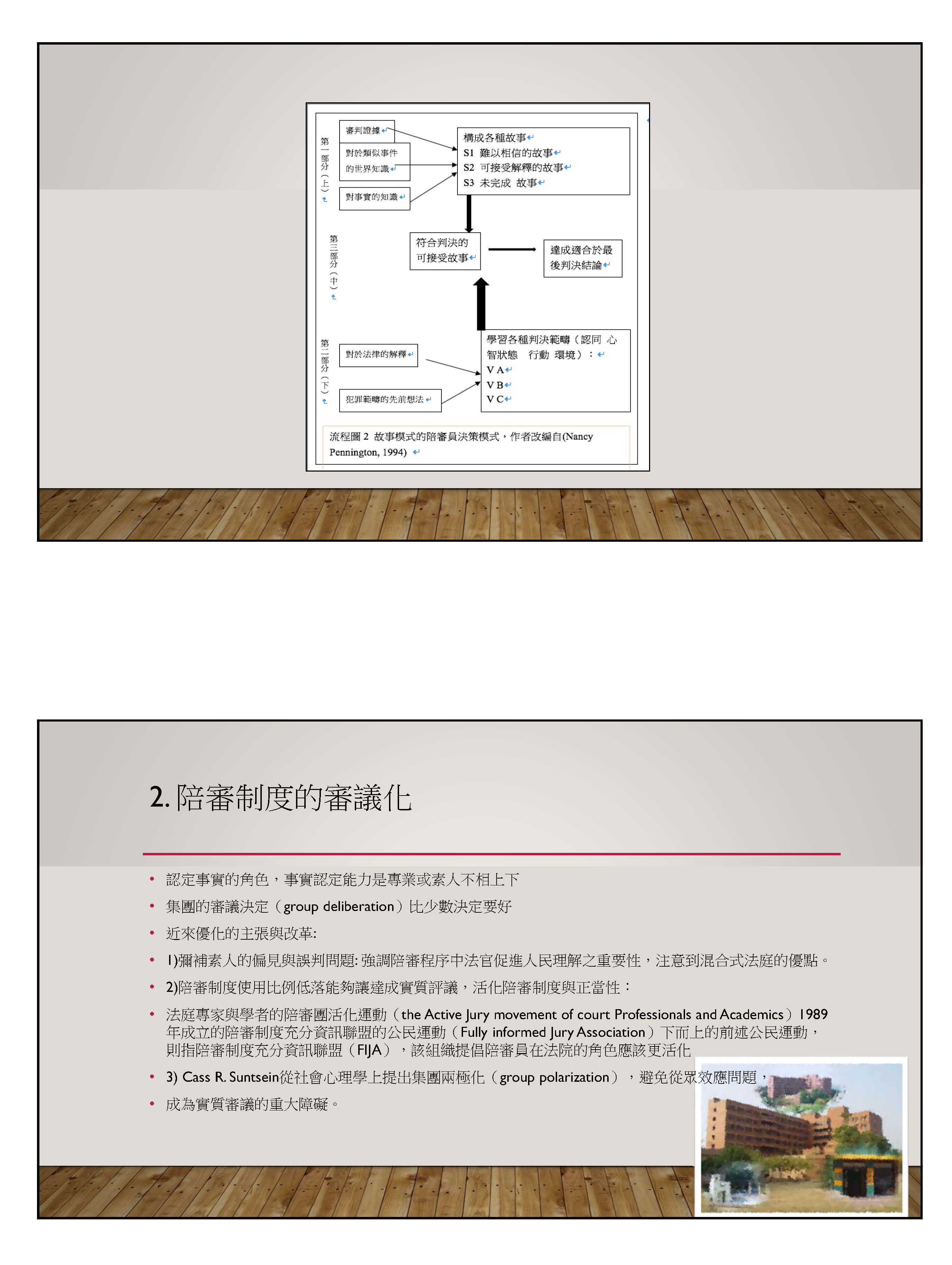

根據一位學者Hastie的研究,他提到陪審員在做決策的時候,整個陪審制度會變成好像在說故事一樣,這是一個最好的模式,所以他分析陪審員會怎麼做決策,結果他做出這樣的圖,上面是第一部分,下面是第二部分,大概會朝上、下、中三個方向,我覺得陪審制和參審制最大的不同可能就在第二個部分,或者是二到三的部分。第二部分是針對裡面的陪審員,他今天要對一個犯罪事件做決定時,可能會考慮兩件事情,第一個是對刑事的知識問題,例如一個鄉民,可能他考慮的就是這個部分。

但如果只是引進一個鄉民,或者是一般對法律完全無知者的想法,應該不是這個制度的目的,所以這時候會增加一個部分,就是對法律的解釋。討論陪審制時,剛才很多先進都說陪審制的法官很閒,什麼都不用做,只要坐在那裡就好,也不用寫判決書,我覺得這是天大的誤解。其實陪審制的法官很忙,因為他要根據證據法則,決定這個證據要不要進到這個法庭,還要決定什麼證據是陪審員可以用的,以及犯罪要件是什麼,這些都要做解釋。

在我的資料裡面有提到,就美國的實務來說,他們要整理有關這個案例的判決先例、學理,還要用很精準的法律概念向陪審員解釋,而且是很詳細的解說,像加州的陪審教室可能就是直接把一大本書丟給陪審員,要他們把書讀完,如果你不讀完,沒有按照這個規則去判,將來這個判決有可能是無效的,所以我們可以看到,其實陪審制後來也有很多需要改進的地方。

我們也要考慮一個問題,陪審制在美國的使用率並不高,現在聯邦的使用率大概只有4%,很多人都知道,它就是一個privilege,但它可以不適用,不適用的結果就變成使用率只有4%。所以在美國,他們反而希望大家儘量用陪審制,同時也要提高陪審員的素質,如果說陪審制就是把法律人完全隔開,這是天大的誤解。最後我們再回到臺灣,其實就我們以往的模擬法庭看起來,我剛才是說二到三的部分,就是第二階段到第三階段的評決階段,我個人認為在這個情況下,我們要讓這個判決是一個好的判決,確實要由法官和素人共同合作。

最後回應一下,剛才有先進提到秘密的中間討論或者秘密的評議問題,其實在國外,不管是陪審、參審都有類似的討論,因為將來對評議或中間審判,他們可能會做全程錄影,在二審、上訴審的時候,他們可能會參閱錄影的資料,例如有沒有達到不當的影響?我覺得這就是一個技術問題,不應該成為採用陪審的主要理由,以上是我的看法。最後,從我們要達到人民參與的目的來看,參審應該是優於陪審。

主席:謝謝您。其實今天並不是第一次舉辦公聽會。

請民間司法改革基金會林永頌董事長發言。

林永頌董事長:主席、各位委員。今天聽到大家不同的意見,我從來不認為有一個制度是完美無缺的,但大家用立場來表達意見,這樣不是理性思考,最後會變成辯論。去年司法院呂太郎秘書長找我們研議,大家有真的坐下來討論,協商這部分可以朝什麼樣的制度改進。事實上兩個制度都各有優缺點,也沒有原汁原味,所以一定是可以改變的,有什麼制度是完美的?我認為沒有啦!立法院再怎麼厲害,大概也沒有辦法提出這樣的法案。

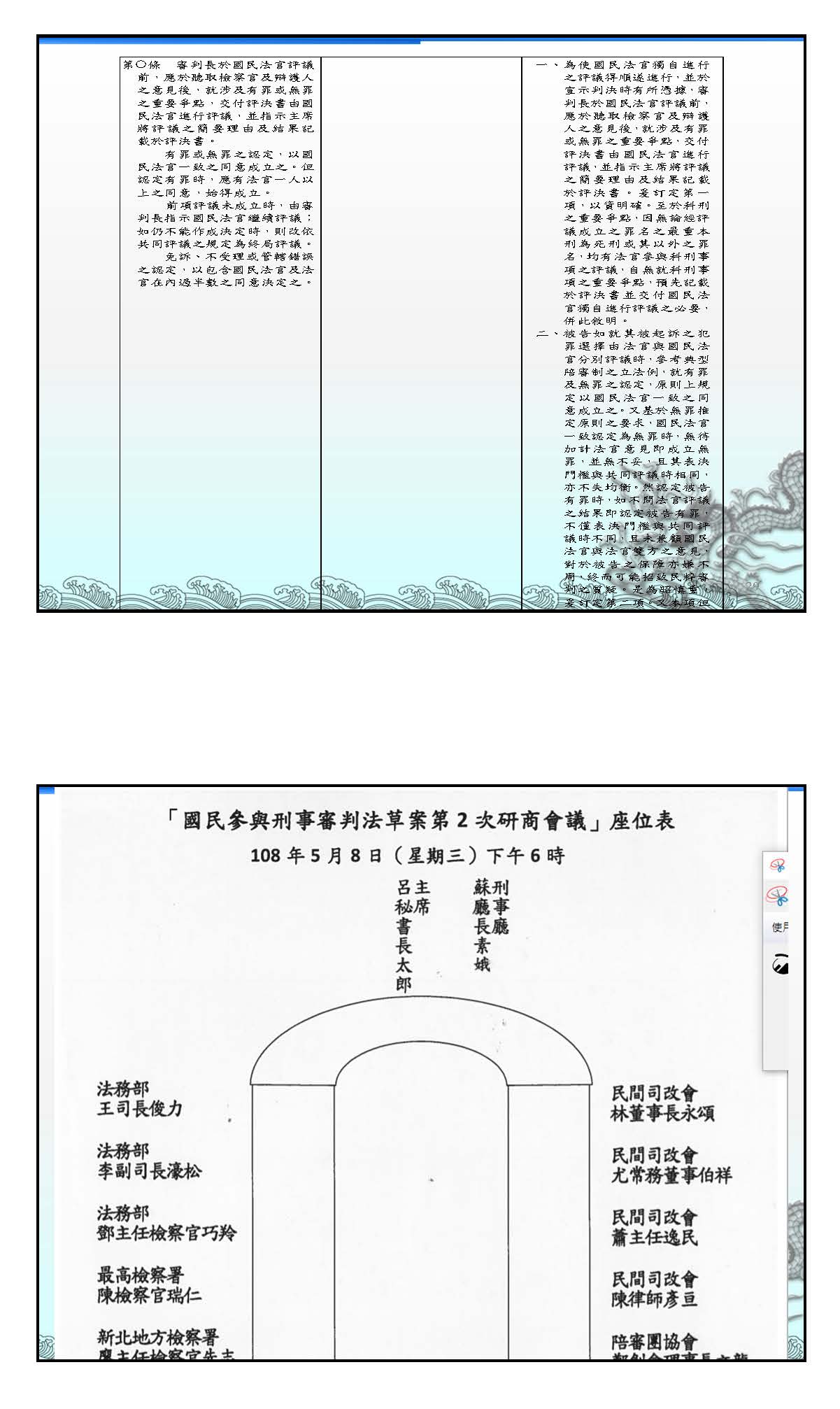

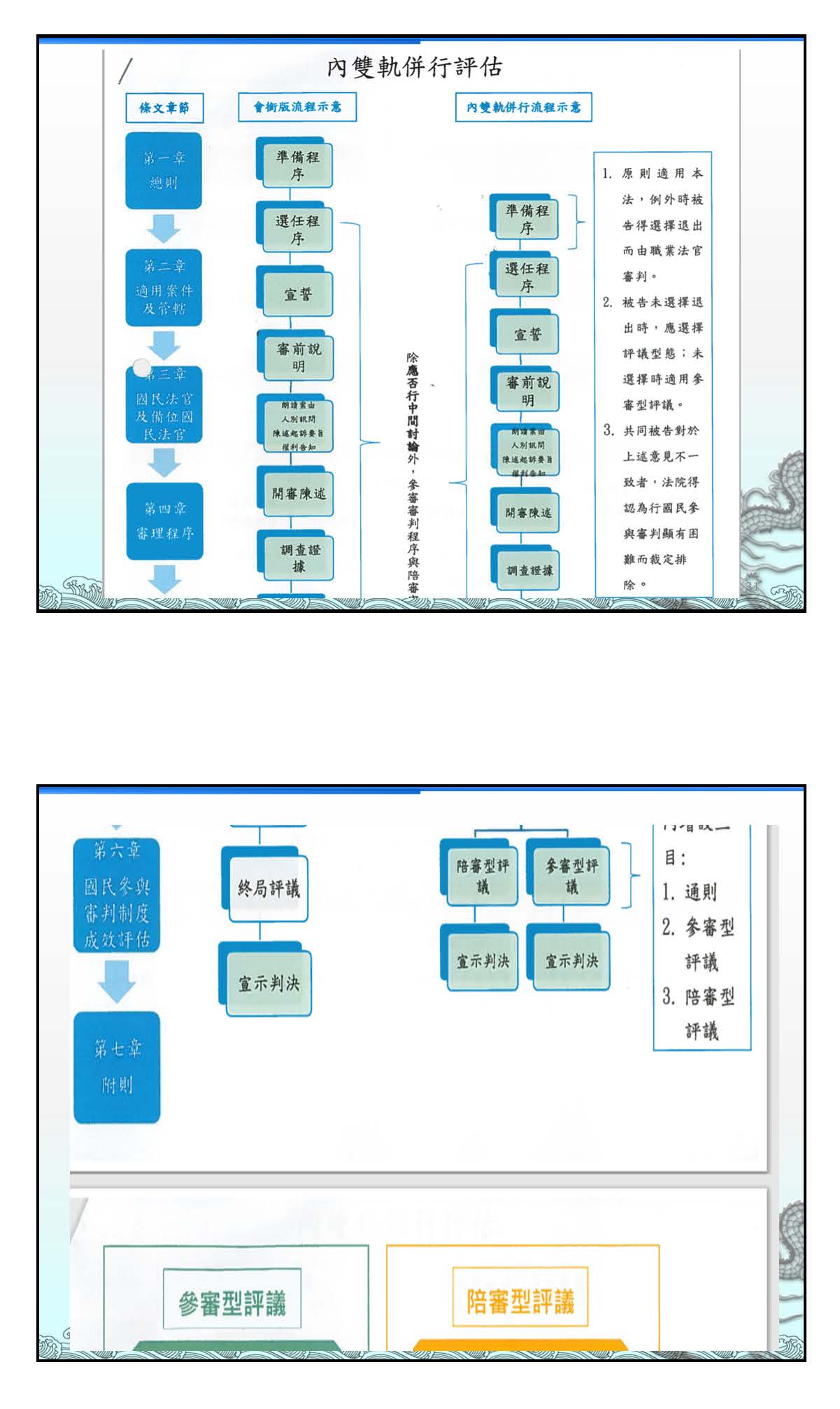

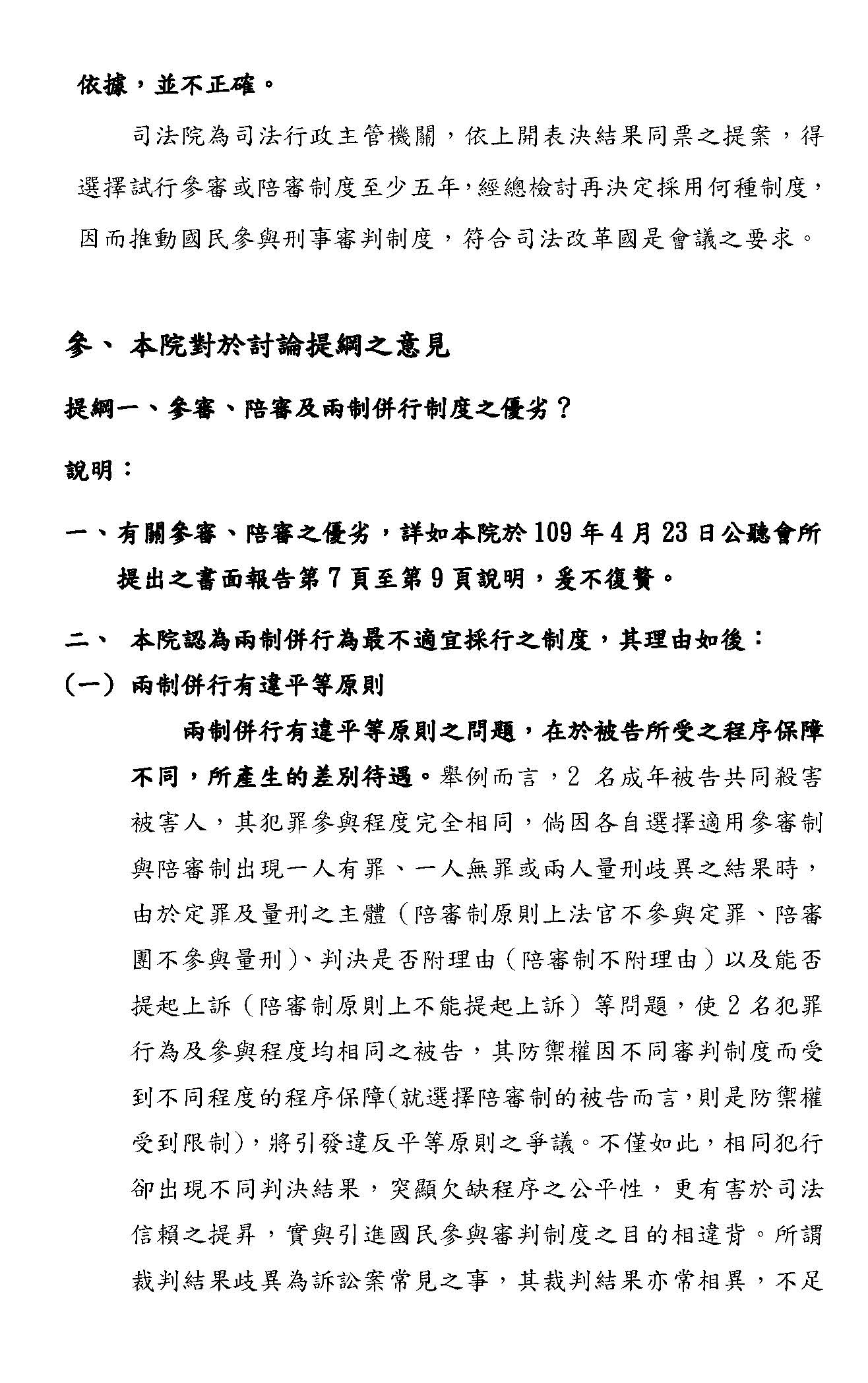

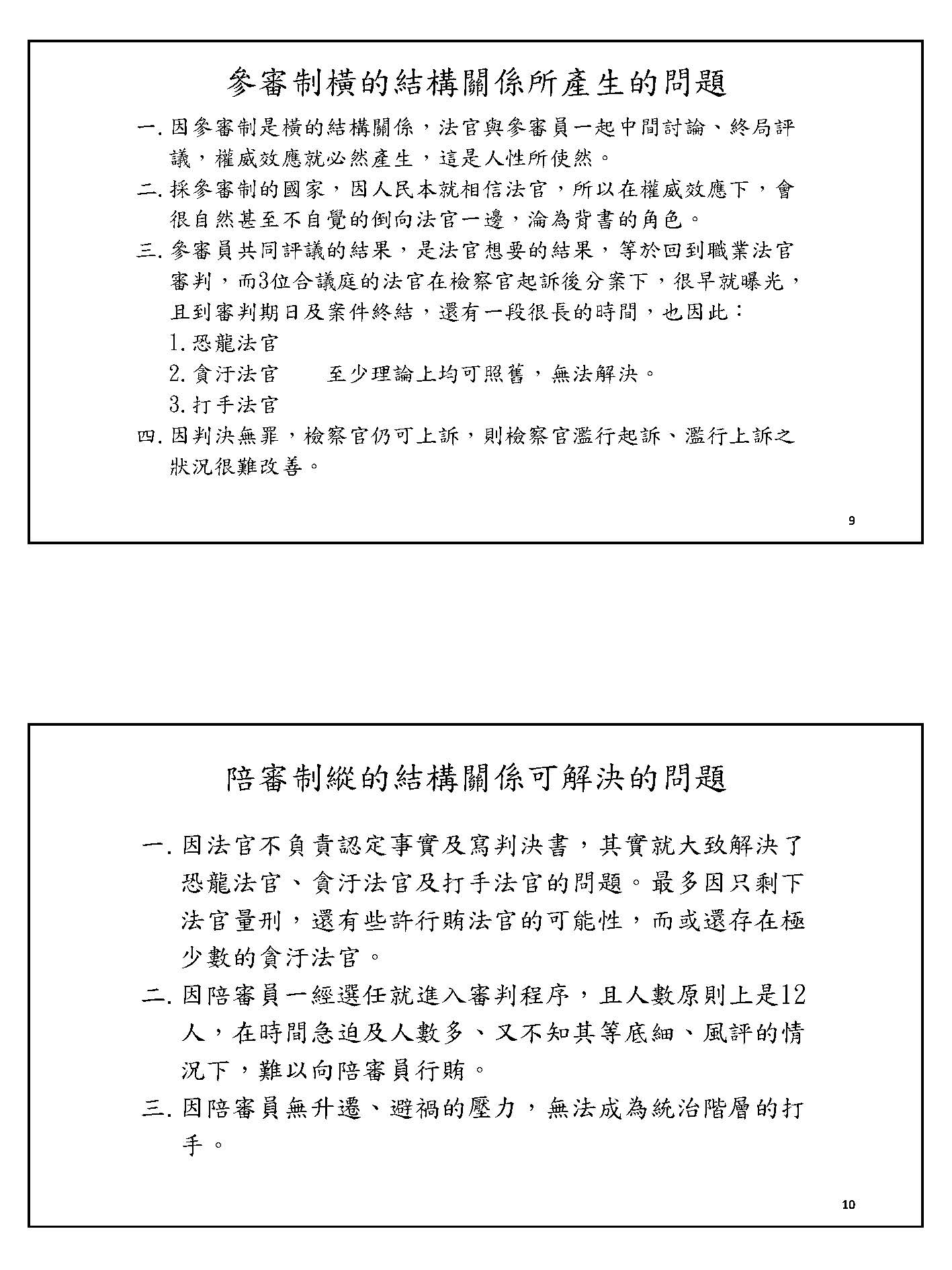

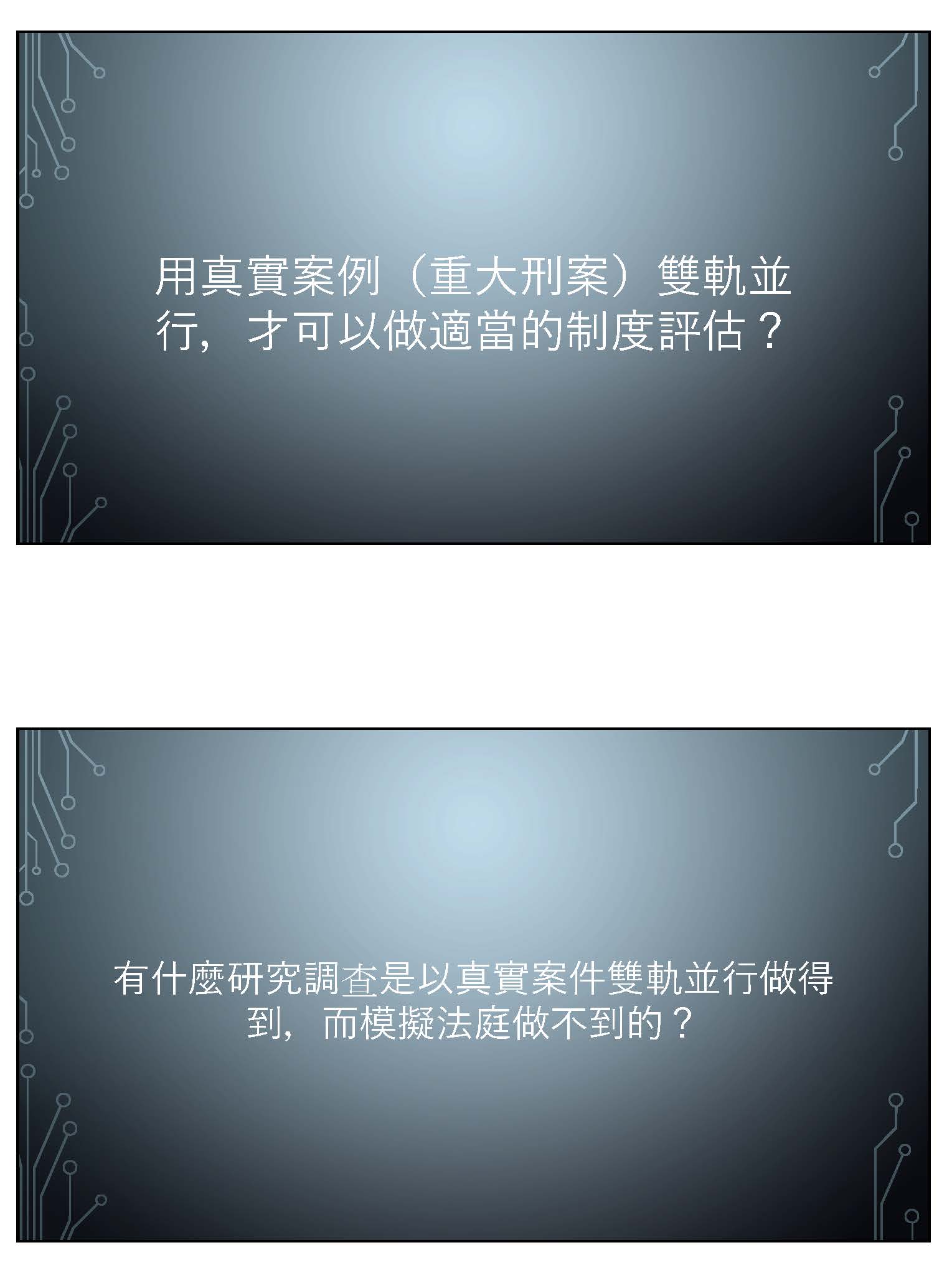

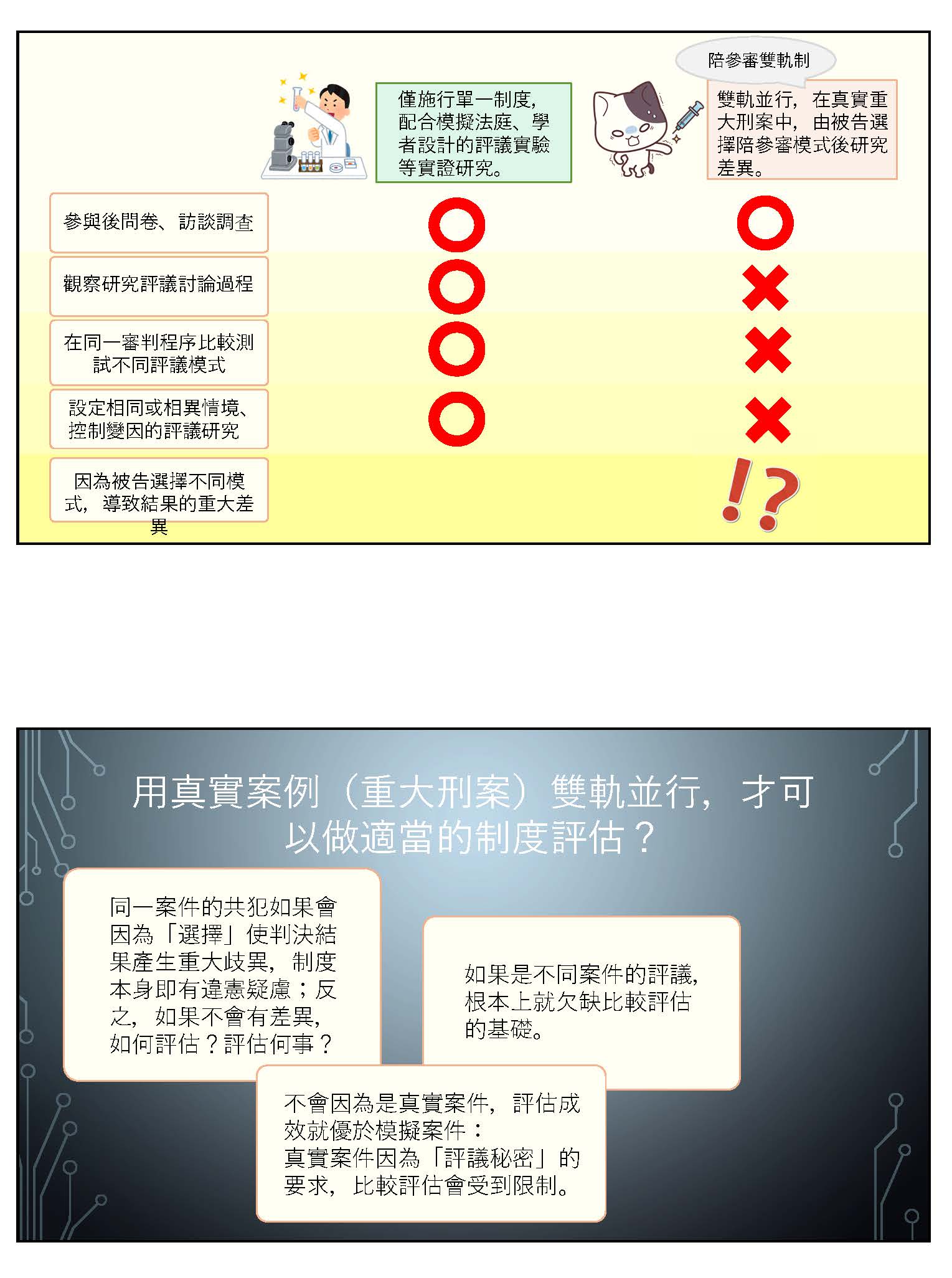

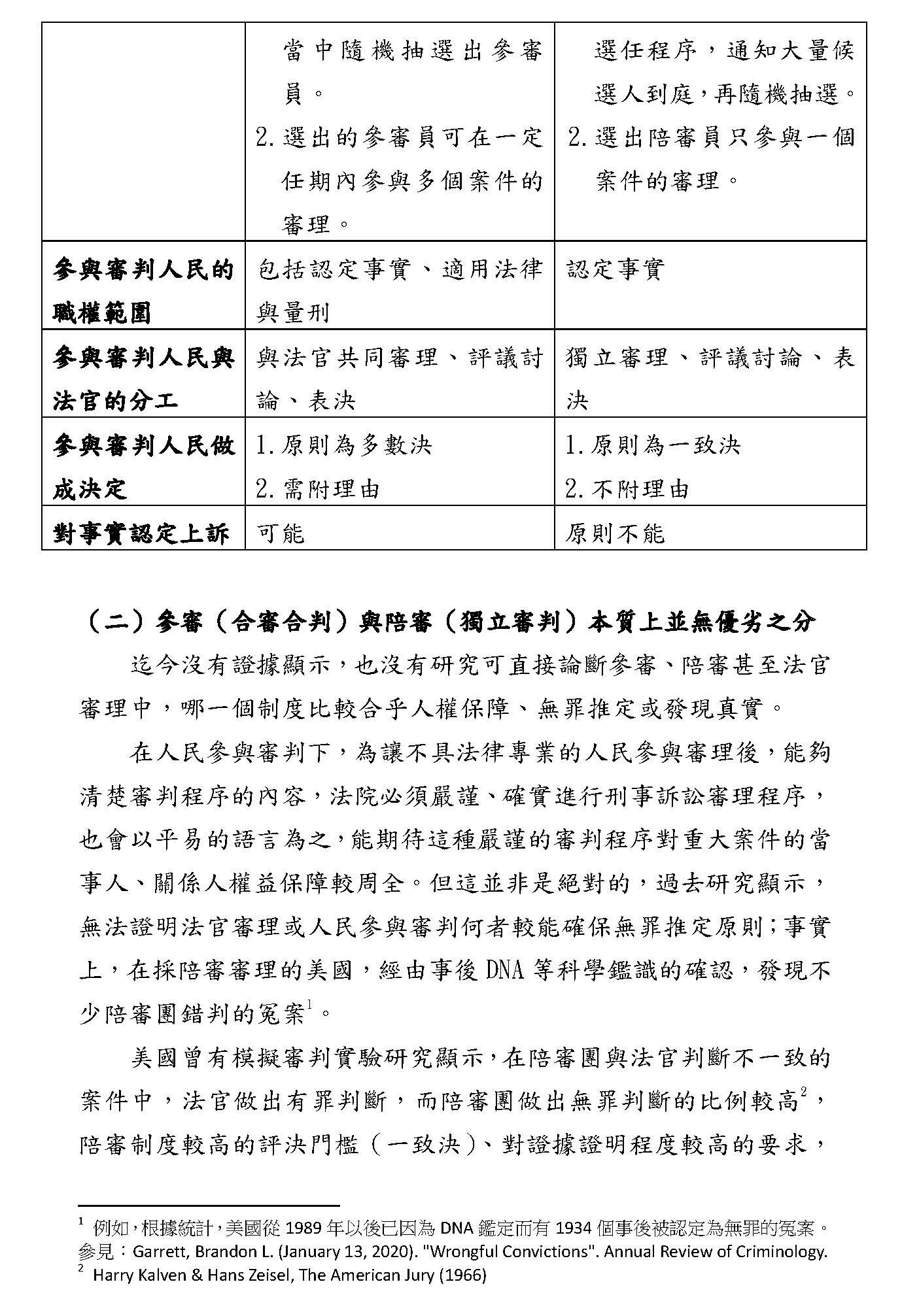

第二個,對於這種法治的制度,雖然司法院有做觀審、參審的模擬法庭,陪審的部分比較少,但都非常有限,所以司法院才認為需要試行,在這樣的概念下,現在大家來討論哪個制度比較好?大家可能會因為自己所學、所接觸的資料來判斷,這樣是非常不科學的,這是第二點。第三點,當初司法院在討論的時候有做這張表格,這張表格非常清楚,大概就是兩個制度的比較,因為司法院希望一個法律的內涵大致是一樣的,所以就儘量整併不一樣的地方,將它稱為內雙軌。

這裡面大概只有中間討論、中間說明這一點和評議不一樣,其他有關選任程序、審前說明、陳述、證據調查、辯論、最後陳述等都差不多,幾乎是一樣的。對於這樣的制度,司法院說這樣會浪費公帑、沒有辦法負擔,還有很多人附和,但這是很不理性的,我覺得臺灣走到這一步,不能只有立場,應該找出一個比較好的方式,我試著用以下的時間說說看。

我再聲明一次,司法院不要因為換了秘書長、廳長就亂說,你們問得到原來的秘書長,而且院長沒有換,司法院也沒有改變、沒有更名,所以你們不要這樣,當初是你們來找我們研議,而且你們要找誰,也不是我能決定的。但是經過五個月之後,例如剛才張永宏律師所說的,也許因為他沒有參與,所以他不知道,但當時的確有想到幾個比較好的建議,例如認罪的部分原則上不要納入,除非是死刑案件,這樣可以節省一點資源。

當時司法院的提案是七年以上,現在司法院改為十年以上,卻把認罪的部分拉進來,真是讓人傻眼!認罪這部分的量刑不是不能討論,但是只列入認罪的部分,其實相對來說是比較不必要的。第二個,有關第六條或第四十七條,當時也有說到一件事情,既然有兩制,那要怎麼選擇?當然,這些制度都可以改變,所以當時兩邊討論後是認為,既然都一樣是七年以上,因為七年以上都是強制人民參與審判,不可以只有職業法官,且這兩種人民參與審判的制度可以選,但是有可能選不出來,或者兩個共同被告不一致,這樣不能解決問題嘛!我們可以理解可能會發生這樣的狀況,所以這時候就採用參審,這部分我們也妥協了,雖然我們比較支持陪審,但是沒關係,這部分就用參審制,至少可以解決問題。又比如說,有關中間討論和中間說明,在第六十六條、第六十九條,司法院原來是稱為中間討論,在陪審制是稱為中間說明,也就是說,他的Instration是不可以針對個案涵攝,應該針對個案的一般法律原則說明。

我想素人對法律固然不知,但是進入法庭以後是要說明清楚,不過這部分有點不一樣,因為一個是討論,一個是說明,當然這也牽涉到剛才王教授說的,到底要不要錄音、錄影,或者要不要怎麼樣,這些都可以討論,但這部分確實有點不一樣。除了這些不一樣以外,大家一直在討論要不要寫判決,事實上去年協商的時候,在原司法院草案第八十八條規定,縱使參審制,對於犯罪事實的理由,得僅記載證據名稱及對重要爭點判斷的理由,其實這樣也簡化了啦!另外就是有些刑事訴訟法的規定不適用,這樣也有簡化。

當時針對陪審制沒有判決這件事,有人覺得這樣好像很難交代,當時也有談到,法官會要求他們評議,把簡要的理由和結果記載在評決書上,所以這部分基本上也有簡要的理由,雖然不是我們一般理解的判決書,但是同樣可以達到目的,當然,完全沒有理由也不恰當,但簡要的理由他們大概都可以評議。又比如說,剛剛一直提到Hung jury,剛才尤律師也有提到,當時也談過一個概念,就是Hung jury的部分要不要讓一票也可以成立?當然這是有爭議啦!大家也可以討論。又比如說,法官可不可以要求繼續討論?最後不得已,司法院提出自己的立場,如果真的再不行,那就回到參審制,當時民間司改會也說並不是不能討論,任何制度都可以討論,因為事情總要解決,尤其是有羈押的問題,但是陪審團協會說這個部分要再想一下,只有這一點,我們和司法院有差異而已,現在在場的五個人,除了大法官之外,其他四個人在場,基本上這些都談過了。

我要特別說一下量刑的部分,我聽到很多支持參審制的人說參審制比較好,因為人民喜歡量刑。但是我要說明一件事,大家都很清楚,司法院一再提列量刑的因子、量刑的基準,法官雖然常常在審判,可是有時候類似的案件如果有量刑的基準,對他量刑時也比較有幫助,因為相對的公平是很重要的。但如果讓一案的國民法官也參與量刑,這樣真的好嗎?日本的人民參與審判檢討結果就是刑度偏高,有這樣的反映,當然總數據大家可以再討論。我要說的是,國民陪審制並沒有量刑的評議,到底人民評議量刑好不好?我偏向不要,真的!不是因為陪審、參審的問題,這個部分真的要再想一下。

最後我要說的是,關於參審、陪審的上訴是否有不一樣、不平等等等,當初討論這件事情時我們都想過了,我記得當時司法院常常和我們約晚上八點或七點半開會,所以我們從外地趕回來時,晚上還要開會,大家很認真在處理這些事情。討論上訴的部分時也有說過,不管參審、陪審,對於事實的認定,除非違背經驗法則、論理法則,否則不能改、不能撤銷原來的認定,類似這些限制,參審、陪審都一樣,還是都有限制。

最後,剛才廖檢察官有說到,雖然我們的意見不一定一樣,但是他有一個意見我覺得值得思考,因為最後司法院也有提出一個成效評估委員會,我不是要討論委員會的組成,我只是要表達,如果沒有真正操作就直接排除其中一個,例如直接認為參審比較好,這是不科學的。關於兩案試行,我剛才說過其實是有可能的,當然不可能原汁原味,一定會有一些妥協,你要叫內雙軌或外雙軌,這些我都沒有意見,但是有一件事情,就是成效要怎麼評估?這部分倒是有趣。當然,立法不可能寫得那麼清楚,所以未來可能要思考怎麼評估。我舉個例子,要評估什麼?不是很單純的針對參審或陪審,要兩制還是一制,這裡面有一些更細的東西要評估,例如配套措施有沒有納入?施行範圍要不要再擴大一點?我們甚至認為有些是一定要強制人民參與審判,例如韓國是用選擇的,所以後來這類的案件很少,而日本就是用強制的方式,但是強制之虞是否有選擇的空間?或者中間討論或中間說明這兩邊的制度不一樣,正好也可以比較這樣的方式到底好或不好?或者一個有量刑、一個沒有量刑怎麼樣?Hung jury怎麼樣?這些都值得評估。我不認為只能二選一,到底要用參審還是陪審,不能只用概念處理,而是應該思考這個制度有沒有可能整合,例如在臺灣,假設中間討論真的會有權威效應,而且問題很嚴重,也許我們可以做一點改進,類似這樣的做法才是理性的思考、討論,這對臺灣真的是很重要的關鍵,不要只用立場思考,謝謝。

主席:請謙信法律事務所李宜光律師發言。

李宜光律師:主席、各位委員。針對這個議題,我延續林永頌董事長的意見,我個人也是認為,其實我們現在爭論陪審、參審,每個人都主張各自的制度是多麼的美好,我認為這不見得是一個正確的方式。其實我自己觀察過,兩邊所說的制度都不是原來的制度,和傳統的陪審或參審不太一樣,重點是我們要找一條雙方都可以接受的路,畢竟這是審判,我們不能把人民當實驗品,或許大家討論時很容易,認為它就是一個制度而已,可是對人民來說,或是對被告而言,他要切身接受這個案件的審判。而且更重要的,目前的設計大概都是重罪才會適用這種制度,所以我覺得這個制度真的要謹慎思考。我認為制度並不是不能妥協,每個人都提出一個很好的制度,可是回過頭來,能走下去的才是一個好的制度,所以剛才我開宗明義就說了,其實陪審制度是源自於對職業法官的不信任。其實對我這樣的律師來說,我執業快30年,對職業法官確實有一些意見,有時候也會有一些不信任的情形,可是我後來反省、觀察這麼多案件,我發現最大的問題是現在採行的卷證併送制度,其實這才是最大的問題。現在大家討論要用陪審制或者參審制,其實我們應該思考的是,大家為什麼不信任現有的制度?現在採用卷證併送,以一個律師來說,有時候當事人委任我們,我們看完卷宗就會認為被告是犯罪者,因為我們都認為被告犯罪。內部會議時我就會質疑被告,這是什麼案件?為什麼這些都證明你是有罪的?為什麼你說自己無罪?我要經過這樣的程序釐清,甚至有時候被告會問我,你是我花錢請的律師,為什麼質疑我?為什麼一直不信任我?我們反過來想,一個職業法官,他和被告非親非故,當然更會質疑被告,為什麼?因為他要寫判決,要把這些不利於被告的證據逐一剔除。

所以我一直強調,我們要回思、想一想陪審制度,我們信任國民,不信任職業法官,但是反面去想,這些法官也是國民的一部分,他只不過是學法律的國民,或者是擔任法官的國民,為什麼你情願信任素人的國民,而不是信任學過法律擔任法官的國民?這在邏輯上是有問題的,我認為整個問題的核心是在於我們現行採行的是卷證併送制度。如果從反面去想,職業法官和被告無冤無仇,為什麼他在開庭的時候一定要去修理被告?為什麼要判被告有罪?沒有這個道理,它的原因還是在於卷證併送,如果把卷證併送制度澈底排除掉,或許我們所擔心的問題就會減少很多。

就像我們在開內部會議,有時候職業法官會說:「你不要把我們法官當成污染源,好像法官一介入到整個評議或整個審判過程裡面,我們就污染整個審判程序,污染所有的素人。」其實我也是相信這一點,不是在於職業法官會有偏見,而是在於卷證會導致職業法官有偏見,如果我們能夠釐清這一點,我建議的處理方案是,第一個,卷證併送絕對不能採行。第二個,我們現在採用日本的三階段證據開示,我是認為絕對不可以採行,因為三階段證據開示也是非常大的一個惡源,我們開過很多次的國際研討會,還有日本的律師來講,這個證據開示是非常糟糕的制度,導致日本的刑事訴訟進入到冰河期,所以你如果不把這個卷證的問題解決掉,後面的其他問題事實上是沒辦法解決的。

把卷證問題解決之後,我們要討論的就是整個制度怎麼繼續進行下去,我的建議是,我們如果相信6位素人的國民法官,再加上3位職業法官,假設他是沒有接觸卷證的,這3位職業法官和一般的素人法官有什麼不一樣?其實是一樣的啊!他在審判的過程中去做聽訟,他和被告又無冤無仇,為什麼會去陷害被告?當然我們不討論個案,譬如說法官在精神上有些狀態,或者是有一些過激的行為,我們不討論這個問題,而是從通案來看,職業法官和被告無冤無仇,為什麼一定要定被告有罪?如果從這樣的角度來看,可能就比較能夠讓陪審制度稍微緩和一下,你也去相信一下同樣身為國民的職業法官吧!假設他沒有接觸卷證。

再來,在整個審判制度裡面,以我自己的經驗來說,職業法官的問題在哪邊?職業法官和我們法律人一樣,因為我們接觸案件很多,我們對邏輯的推論,老實講,並不是一步一步做。我在觀審或是參審擔任評論員,或者是到現場去觀察的時候,我特別去注意它的評議制度,我發現這些素人法官在評議的時候,和我們法律人最大不同就是他是第一次擔任法官的工作,他非常慎重,而且他對邏輯和無罪推定原則非常的堅守,所以在證據認定上來講,他真的是一步一步做認定,很妥適、很仔細的認定。但是職業法官或是我們法律人有一個通病,就是這種案件我們接觸多了,我看到A這個證據的時候,我會直接跳過B,我會直接認定有C的結果,但是一般素人會從A有沒有B,有B才能夠再推論到C,他會一步一步去認定。以日本的統計來看,在他們實施裁判員制度之後,無罪率比以前稍微有降低一些,但是我必須要講,那個降低幅度是不夠的啊!降低幅度不夠,那是因為日本它整套制度上的問題,我們不討論那個問題,我要說明的是,它的無罪率是所有降低,但是相對的,在採用人民參與審判之後,它的量刑大幅提高,特別是一些性侵案件,他判的比職業法官高,在日本的實證是這樣的結果。

另外,我們未來的一個制度,還是以日本經驗來看,日本的律師有說明,在採用裁判員制度之後,他們有一個反省的心得,他們認為在評議的時候會產生一個情況,就是法官有時候會以老師教導學生的方式去引導裁判員的評議,他們的建議是希望回歸初心,讓裁判員自由的發表他的意見,儘量不要以類似指導者的方式在指導裁判員進行評議,我認為這是一個非常重要的因素,如果我們不改變這個制度,還是完全採用日本的裁判員制度,用合併的終局評議,我認為是有風險的。我不是說哪一個制度好,我認為制度各有好壞的地方,但是我們希望它是一個可以走下去的制度,就像證據開示,我絕對、絕對不贊成日本那種三階段證據開示。至於評議的部分,我也並不贊成日本那種合併評議的方式,我認為如果要真正的讓兩種制度能夠走下去,或許我們可以考慮在中間評議的時候把它做分開評議,也就是職業法官是被動式的接受國民法官的邀請來加以說明,不要像老師在指導學生,處處去引導國民法官做思考。最重要的是終局評議的部分,在終局評議的時候,應該分開評議、分別計票,讓國民法官自由去發揮他們的思想和判斷,然後再和職業法官做合併計票,如果這樣的話,可能可以兼顧到雙方的一些看法。

如果我們堅持兩種制度都要並行,國家真的要花費太多的資源,我不談論大家在一些枝節上的差異,因為枝節上的差異可以透過立法技術加以修正,就像我們目前看到的立法制度,這個陪審制度的條文其實和參審制度有很多都是一樣的啦!譬如說陪審員一樣可以訊問證人,可以詢問被害人或關係人,其實這些都不是傳統陪審制度裡面有的,我是有看到這樣的草案,所以我認為雙方如果差異不是那麼大的時候,大家是不是可以把兩邊各自最核心部分的價值提出來,然後整合成一套制度?因為要採用兩種制度,就像張法官講的,我也想過這個問題,單單一個坐的位子就不一樣了,在法庭裡面,國民法官和職業法官採所謂的參審制是大家一起擔任,是真正行使法官的職權,而陪審是坐在台下的,這是第一個。第二個,如果在現行陪審制度裡面,陪審員可以問證人,然後審判長也可以問證人,但是到最後結論,在評議有沒有犯罪的時候,職業法官沒有表決權,只有陪審員才有表決權,這個不會很奇怪嗎?職業法官在整個程序裡面好像只有在指揮,我看到的那個版本有寫了這個東西。

我的結論是,我們應該只能採行一套制度,兩種制度當然各有優劣,但是如果以我國現行的制度來看,必須從我國傳統的職業法官制度轉型到人民參與審判,採用人民參與審判的方式或許可以是一個中間的過渡期,過渡完之後,如果要再走到陪審,你再考慮採取完全的人民參與或許是最終的路線,而不是現在直接跳過職業法官,完全的走到人民陪審制度,以上是個人淺見,謝謝。

主席:謝謝李律師。接下來請司改會委員張靜律師發言。

張靜律師:主席、各位委員。我是司法改革委員,民國67年我從政大畢業,應屆考上法官,受訓一年多,出來當法官、檢察官18期,在我民國77年退下來當律師之前,我始終自我感覺良好,覺得我是一個好的法官、檢察官,可是當我退下來做律師以後,我發現原來我也是恐龍法官、恐龍檢察官,為什麼?因為考試制度出來的,完全沒有社會經驗,沒有人生的社會歷練,會成為恐龍是必然的,我曾經寫過一篇文章,在臺灣不是恐龍的法官哪裡找?就是這個制度使然,那我們今天要改變這個制度,我就講當我剛開始當法官,從候補開始,在當檢察官、法官的時候,我們是不是也把人民當白老鼠在實驗?是啊!我們都歷經過這個過程。新出道的律師有沒有把你的當事人當白老鼠在試驗?有啊!所以把人民當白老鼠在試驗不只是因為陪審、參審的問題,只要是考試制度出來的都會有這個問題,美國基本上就沒有這個問題,當了幾十年律師以後才來當法官就沒有這個問題,這是我要說的,把人民拿來試驗這件事情是始終存在的,而我就因為這樣子在反省,我們這種制度出來的人都會不自覺的成為恐龍法官、恐龍檢察官,要怎麼樣去改變這樣的狀況?用美國的民選法官是一種改變,用臺灣陪審制會是另外一種改變,當然會有李宜光說的,或者大家說的,可能會有試驗期,6年本來就是一個試驗期,你可以這麼去想它,然後再去做決定,這是我第一點說明。

第二點,臺灣最大的問題就是因為要寫判決書,所有的資料都是書面的,臺灣今天的筆錄文化是一個非常嚴重的問題,所有的東西都看筆錄,大家都盯著螢幕看,真正在詰問的時候也盯著螢幕看,根本不看證人的面部表情,他作證的時候到底講真的、講假的,沒有人去管他,只看著螢幕說他的話有沒有記錄下來,這樣子的筆錄文化到現在為止,包括在參審制之下都不曾改變。我們看了參審模擬法庭,大家還是照著筆錄唸給參審員,或者問證人是不是講了這些話。陪審制沒有這種情形,陪審制所有偵查中的筆錄理論上都沒有證據能力,最多拿來做彈劾證據,我們現在都把它當成有證據能力然後來問證人,這是一個很大的問題,參審制它這個問題永遠存在,我們看了這麼多參審模擬法庭,這個問題永遠存在,就是在問筆錄,這種筆錄文化一天不革除,臺灣的司法不會走上真正的民主法制的軌道,這是我要說的第二點。

第三點,還是要談判決書,法官要寫判決書,如果法官又可以去認定事實,在參審制之下,法官是會去認定事實的,當法官要去認定事實的時候,他就想要去調查證據,如果沒有了認定事實權,法官就不會想要自己去調查證據,因為他調查證據對他沒有任何幫助,他又不認定事實。可是一旦要去認定事實,法官就想要掌握證據調查權,一旦掌握了證據調查權就常常公親變事主,問案的態度就會不好。黃東熊教授是中興大學的校長,下來執業律師十幾年,他曾經說:「我到了法庭以後發現,我的學生為什麼許多都變成穿著制服的流氓?」這是黃東熊校長說的,為什麼我們的法官和檢察官在法庭裡面就變成穿著制服的流氓?為什麼?專業的傲慢以至於產生非常壞的態度,傲慢就會產生偏見,偏見就會產生態度,今天我們很大的問題就出在你要去調查證據,因為你要去認定事實。如果今天是在陪審制之下,你不需要去認定事實,沒有一個法官會跳起來說我要主動調查證據,很少,你看美國的制度就知道。臺灣的法官要寫判決書,他就要想去調查證據,因為他要他要的,才能夠寫判決書,而且我們在設計上,假設6個國民法官判無罪,這個案子就要無罪,對不對?即使3個法官都認為有罪,還是要無罪,對不對?你硬要一個明明自己心中認為有罪的法官去寫無罪的判決書,有道理嗎?這是違反人性的嘛!假設6個人沒有受到污染都判了無罪,法官是不是要寫無罪判決書?如果法官認為有罪怎麼辦?他要寫無罪判決書,所以在這種情況下,法官就會試圖用明示、暗示、誘導、影射要往他的方向走。

前幾年司法院請了德國漢堡地方法院的庭長來臺灣,他在法官學院的座談會上表示,德國的制度就是他們要想盡辦法讓參審員接受法官的觀點,日本也呈現了這樣的一個趨勢,他們目前也在檢討。不管今天人多、人少,那是一個問題,就像劉教授剛剛講的,他說分母不高,但是只要有污染就要想辦法去解決這個問題嘛!陪審制之下是最不容易污染的,為什麼?因為陪審制之下,所有的instruction(指示)都是在法庭裡面公開行之,現在我們一個很大的問題就是中間討論和終局評議統統都是在暗室裡面進行,都在評議室進行,而且都是法官和國民法官一起,這個沒辦法錄音,也不對外公布,所以法官在裡面誘導了什麼,做了些什麼,外人都不得而知。陪審制的好處是,你下的所有指示都在法庭公開行之,都有錄音、錄影,也都有筆錄記載,這都可以查考,如果法官有污染了、有誘導了陪審員,這個是構成上訴理由。

沒有寫判決書這件事情,在美國已經行之多年,那美國為什麼有這麼多的刑案一樣會上訴到最高法院?美國的律師就一定比臺灣的律師強嗎?可以不看判決書就寫上訴理由嗎?當然可以,看卷宗嘛!我曾經有一個案子,當事人找我說他要上訴,我說看判決書你都認罪了,他說他真的沒有認罪,後來我說好,如果你沒有認罪,我幫你去打這個官司,後來等閱到筆錄以後,他真的從頭到尾沒有認罪,法院的判決書說他認罪,你看這樣的判決書拿出來有什麼實益呢?一點意義都沒有嘛!根本就是偽造文書,公務員登載不實嘛!人家明明沒有認罪,但問題是,我們今天的判決書從幾十頁到幾百頁,有幾個當事人會看?當事人相信的是判決,接不接受的是判決結果,絕對不是判決理由,這點大家要瞭解。我的當事人找我,他一定是對判決結果不滿意才上訴,如果判決結果他贏了,他才不會care理由是什麼,一方面也看不懂,二方面他也不需要看得懂,為什麼?他贏了還要上訴什麼呢?對不對?所以當事人在乎的是判決的結果,而不是判決的理由,理由對於當事人來講並不重要,我告訴你,在臺灣只要對判決結果不滿意他就會上訴,不管理由寫得多好,這是我要跟大家說明的。

最後,我今天一早起來睜開眼看LINE,就看到司法院說我主張提案陪審公投,所以我們陪審團協會根本沒有什麼兩制並存,今天的陪審公投是他們把我打了回票,如果陪審公投過關了,請問是不是兩制並存?我並沒有說參審制不可以啊!並沒有來一個參審制公投說不要參審制,我並沒有這麼做,這還是兩個案啊!我們臺灣陪審團協會很堅持在臺灣推動陪審制,所以我不會去主張贊同參審制,這是本會的宗旨,但是要顧慮到立法上的現實的時候,我們是可以接受兩制並存的,謝謝。

主席:謝謝張律師。接下來請臺灣新北地方檢察署廖先志主任檢察官發言。

廖先志主任檢察官:主席、各位委員。聽了大家這麼多發言以後,我覺得大家都說得很有道理,用一句話來說就是「公說公有理,婆說婆有理」。回到我之前所講的,如果兩制並行試行6年以後,我個人真的不覺得6年以後大家就會得出一個參審制好或陪審制好的結論,我認為時間快轉6年到民國116年的時候,我們可能還是在這邊開公聽會說到底是參審制好還是陪審制好,然後這兩制並行以後的結果是偏向於參審制還是陪審制,我個人是認為不會有什麼決定性的結論,所以這個兩制並行,不如現在去選擇一個制度就好了。大家可能覺得我個人是贊成參審,但是我也不覺得陪審是一個洪水猛獸,而且就檢察官的角度來講,就算實行陪審以後,我對檢察官應對這個陪審制有絕對的信心,我們不認為實行陪審制檢察官就沒有辦法做,當然參審制是有它的好處。

參審制和陪審制究竟哪一個好?其實大家剛剛都談了很多,我要從一個大家比較少談到的角度來談這個問題,就是被害人訴訟權益的保障,因為從這次的嘉義殺警案,我想大家可能有注意到很多報章雜誌或者是學者專家都在討論被害人的聲音在這個訴訟上好像被忽略掉了,譬如說這個被害人能不能有獨立的上訴權,我想我們在討論參審制、陪審制的時候,我建議也要來看一下被害人訴訟權益在什麼樣的制度下比較容易被保障。如果從比較法的角度來看的話,在陪審制的制度下,被害人的聲音基本上是只有證人,他頂多在量刑的時候有機會做一個被害人陳述。但是在參審制國家,尤其以德國的參審為代表的話,被害人是一個完全的當事人,他有獨立的上訴權,獨立的證據調查權,甚至可以找律師,他有各式各樣的權利,為什麼會有這樣的結論?為什麼看到這樣的結果呢?我想主要的原因就是陪審制必須把情感的因素在陪審員決定的過程中儘量拿掉,他們覺得被害人過於在法庭上表現或是有一些參與的話,會導致陪審員在做決定的時候太容易受情感因素影響。反過來講,德式的參審制為什麼可以把被害人視為一個完全的訴訟當事人?其實就是李宜光律師所講到的,好像視為洪水猛獸的卷證併送,德國的法官因為有卷證併送的關係,所以他對這個訴訟有完全的掌控權,所以他瞭解案情,所以他可以指揮訴訟,所以他只要在這樣的狀況下,被害人有完全表達的空間,不會太過於認為是在干擾訴訟的進行,也不會太偏離這個訴訟的軌道。

回過頭來看我們國家的制度,以目前這幾個草案來看,像時力黨團提出的陪審草案,被害人的角色幾乎完全被淡化掉,只有在最後量刑的時候他才有一個量刑意見的陳述權,在這樣的制度下,我想被害人訴訟上的權益幾乎完全是被犧牲掉了。從另外一個角度來說,如果兩案願意協商的話,雖然沒有到達德國的被害人權益這麼大,有一個完整獨立的上訴權或證據調查權,但至少也比在陪審制度下他只有在量刑的時候表示意見還大一點,他可以在最後辯論的時候表示意見,他也可以在量刑的時候表示意見,因為現在被害人訴訟參加已經通過了,司法院應該對這兩個制度的並行有一些規劃,在這個制度下,被害人的訴訟權益是比較被保障的。至於陪審,我必須要說,它好像對這塊訴訟權益的保障是比較忽略的,如果是這樣子的話,尤其現在民意對司法不滿,不只是對法官判有罪、無罪不滿,對被害人保障這一塊,其實民意也是非常的care,如果我們在選擇制度的時候沒有把被害人訴訟權益放進來,我覺得以後恐怕會招致民意對司法更大的不信任,以上是我個人的淺見。

主席:謝謝廖主任檢察官,待會拜託林秘書長也回應一下剛才主任檢察官提到的,在陪審制度裡面,把被害人權益犧牲掉這個部分。

請臺灣陪審團協會鄭文龍創會理事長發言。

鄭文龍創會理事長:主席、各位委員。其實陪審、參審對臺灣來講都是一個重要的制度,不過我的觀察是這樣,司法院因為不瞭解,所以會害怕,這個可以理解,這是人性,我也跟大家報告,我前15年當律師,我會站在你們那一邊,因為我對外國的制度不太瞭解,都是看書本上講。我可以向大家報告我的心境,我第一次是去香港法院看,坦白講,你會看到這個國家的制度比我們複雜很多,你也看不太懂,後來我們去英國看,去美國看,都覺得這些國家為什麼制度那麼複雜,看不懂,所以你會覺得這個制度一定跟我們不一樣,不適合。我是最近這十幾年看了非常多的國家之後,我慢慢去研究,我看懂了,其實沒那麼複雜,只是你懂不懂而已,看不懂你就會怕,我早期就是看不懂才會怕,覺得這個制度不適合臺灣。坦白講,我看了20個國家的法院,看了10個國家的最高法院,我慢慢瞭解審判的意義在哪裡,為什麼美國的陪審團會這樣設計,它的審判制度會這樣設計,而且我保證很多在場的人沒有去看過。我想張永宏有進步啦!你們以前一開始在講觀審的時候,我一直在講一些觀念,以前你們大概還不知道,後來慢慢上來了,可以對話,我覺得這是一個好現象,但是我觀察到要瞭解、進步沒有那麼快,我當了前15年的律師就是長那個樣子。

剛才廖主任檢察官講到德國的參審,其實我也去看過了,還好臺灣在2003年有一個交互詰問制度進來,我們才有一點點進步。你去看德國參審法院的訴訟進行,那個法官就是無頭蒼蠅,旁邊有兩個參審員,然後他們的檢察官和律師,坦白講,我覺得他們的檢察官、律師在法庭詰問的技巧比起臺灣優秀的律師是差非常多啦!因為他們沒有像美國這種交互詰問、發現真實的訓練。那我也到它的司法部去,我跟許大法官報告,我也是嚇一跳,司法部就是它的法務部,你知道是誰來接待嗎?法務部應該是檢察官系統,它是調部的法官來接待,所以它到現在為止還是審檢不分啊!

我要回應廖主任檢察官,你剛剛講犯罪被害人,我們民間才是真的重視犯罪被害人,在陪審團制度就是會把他當作證人去訊問,這個效果是一樣的。再來,原先在2003、2004年討論法律扶助法的時候,司法院和法務部還認為只要針對被告的辯護權去設計這個法律扶助基金會就好了,這些被害人根本就不要,後來是我們民間堅持法律扶助基金會怎麼只有幫被告,被害人也要包括,所以法律扶助才會被告和被害人都有,所以誰真的是在重視被害人?還有,我們現在的訴訟制度,被害人是被檢察官高高在上去問案,這個有保護被害人嗎?其實整個制度是要調整的,不是讓他在訴訟裡面就一定是保障,它有不同的設計方式,一定有不同模式的考慮,這個是我要報告的。

司法院為什麼一定要參審?講白了就是改最少啊!大家都不要改啊!那我們為什麼要推陪審,甚至不得已就兩制並行?剛才召集人是希望兩制並行,我們當然是希望陪審,但是我們可以妥協,因為是各個立場我們都要尊重,但是司法院最大的根源就是它不想改嘛!用參審改的最少,但是臺灣的訴訟制度是整個要大改,那你要先從陪審團進來,陪審團進來之後,以前我們民間像律師公會在講起訴狀一本主義,本來答應6年也都跳票到現在,現在兩個就要開始改了嘛!再來,李宜光大律師我跟你報告,裡面還有一個很大的差異是什麼?審判的程序進行,陪審團有開審陳述、出證、結辯,它現在法條設計還是用舊的,所以每一出證都要辯論一次,重複的問題很多。而且還有一個問題是什麼?法官的職權色彩還在嘛!參審和陪審最大的差別是陪審法官不能有職權色彩,有職權色彩甚至都變成上訴理由,你問太多問題都變成上訴理由,何況我剛剛講的,法官還可以罵人嗎?這個問題慢慢就會被處理。

再來,陪審、參審是不是實驗?我跟大家報告,臺灣在日據時代的審判制度,到了1945年就全面撤掉、都沒有了,整個改變以前軍隊帶來的那一套。臺灣用的是中國清末民初的那一套設計,這是臺灣或是中國本土的嗎?都不是嘛!所以我們到現在的這一套制度是移植一半中的一半,我們實驗了75年、證明是失敗的制度,真正好的審判制度的核心是什麼?我要很正式地講這件事情,我覺得如果做司法改革、司法院的制度設計不瞭解審判的核心,你講的都是沒有打到精髓。為什麼這個制度要這樣設計、為什麼中間討論不能納進來?其實有四個重點核心議題,我想可能召集人在美國讀過書、執過業就知道了,為什麼要disposition、證據法則?有四個核心,一個是確保公正,法官罵人的話人家會覺得你不公正,他們不了解這個道理;一個是效率,憲法也規定人民有受快速審判的權利;一個是科學,所以你看他們的專家證人,可以兩邊都請,大家來詰問。像小林村的案子,涉及四、五百條人命,我傳5個專家證人,有4個還是對我不利的,一個都不傳也可以做判決。四、五百條人命的案子連一個專家證人都沒有,我們連科學的觀念也沒有!它的設計都是符合人性。這個核心我們不掌握,我跟大家報告,你設計出來了也都會「走鐘」!

而美國的陪審團有比較好嗎?當然制度沒有完美的,它也不完美。因為都不夠完美,所以英國演變了一千年、美國演變了四百年它才長這個樣子,我們這個叫做後來者優勢,早期他們的陪審團叫做keymen system、菁英式的陪審團,都是有錢有勢的,大概到了1960年,英國、美國都改革而認為要有平民陪審團,早期的陪審團是鄰人陪審,就是大家要認識,到現在美國就改成不能認識、有利害關係衝突,改成叫做路人公正陪審團。它是整套的歷史演進,你們不去看整個的演進過程,不了解參審,參審就是最專制的時代為了應付用的。你看一下中國,用我們現在的參審,如果定出來會被人家笑話,連中國、越南都不如!越南在二戰之前就有參審,現在還在用。而中國什麼時候就有參審?中國在1951年就開始、1954年的憲法第七十五條裡面就明定了,1983年就開始,2004年也有,然後他們在2016年用於多少件了?他們實施參審有628萬件,刑案176萬件。而司法院現在要施行參審,一年才600件,連中國都要笑死了!我們能超越他,就是由於臺灣比中國民主,所以我們有機會用陪審,你們用參審就是讓臺灣人、整個國家地區丟臉嘛!連中國、越南都不如!我們要這樣子嗎?

我們今天為什麼要花時間來這邊?就是希望,臺灣是一個進步的國家,我們可以做好,我們的國民素質好,我們為什麼不用好的?而我們不是要改革嗎?你們司法的這一套制度,有八成不滿意就是由於你們做得不好嘛!你們還要主導改革喔!你們本身就是要被改革的,還拒絕民意,民主國家有這樣子的嗎?公務員可以這樣子嗎?我的時間到了,我先報告到這裡。

尤伯祥律師:不好意思,因為我要先走,後面還有一個會議,所以可不可以針對剛才廖主任檢察官的那個問題我只回答1分鐘就好?

主席:等一下,張律師不介意吧?

張永宏律師:沒問題。

主席:請司改會委員尤伯祥律師發言。

尤伯祥律師:主席、各位委員。廖主任檢察官的那個問題是很好的問題,但我在這個地方要講一下,這其實不是問題。為什麼?因為第一個,國民參與刑事審判法的設計基本上是一個刑事訴訟法的特別法,所以我看每一個草案,不管是參審制也好,或者是兩制併行、陪審制的草案也好,都有在總則的部分特別規定,本法沒規定到的部分適用法院組織法、刑訴法及其他法律的規定,所以目前刑訴法所規定的被害人訴訟參與的部分,將來不管是在哪一個軌道上面走的時候都會納進來,這是第一個。第二個,目前司法院的被害人訴訟參與制度的設計,基本上並不是把被害人當成是一個訴訟主體,所以他們目前給被害者的權利主要是三個,第一個是閱卷權;第二個是對證據的表示意見權;第三個是對科刑的表示意見權。我想這三個權利將來在陪審制的這條軌道上面,也不至於會跟陪審制完全扞格,因為在這個軌道上面走的話,被害人如果只有這三種權利,完全有可能他還是被當成一個證人來加以調查。以上。

主席:謝謝尤律師。

接下來請常在國際法律事務所張永宏律師發言。

張永宏律師:主席、各位委員。非常感謝主席今天讓各位都能有機會暢所欲言,回到主席最關切的問題,就是我們到底可不可以兩制併行,或者是要定於一尊?剛才有先進提到,其實陪審也好,參審也好,第一審走的訴訟程序看起來是相同的。但我們如果把眼光放遠大一點,第一審走完之後,第一個是要評議;第二個是有沒有判決書;第三個是可不可以上述?就這三塊參審跟陪審就是不一樣。不管今天我們是要讓被告選,或者是我們強制一刀切,規定哪些被告你去給我用參審、那些被告你去給我用陪審,這個問題我們都得面對,你為什麼要做差別待遇?所謂的不同事務做不同處理、相同事物做相同處理,你今天要做差別待遇也要有一個正當理由,不能說我就是覺得你適合陪審,你就給我用陪審;我覺得你適合用參審,你就用參審,至於陪審所產生的好處壞處你一律要給我概括承受,而參審產生的好處壞處你也要一律給我概括承受!我想國家制度不能這樣做。

另外一個問題,剛才提到所謂shopping的問題,就是被告會不會去做所謂的制度採購,或者再挑自己最喜歡的制度?我想人性都會如此,如果有機會讓他選,他不選嗎?很簡單的一個道理,今天如果就參審、陪審,或者是不陪審都可以選,他當然也要選,本來就會有這樣的問題。事實上,如果是一個性侵害案件的被告、又是男的,他能夠選的話一定希望整個合議庭都是男生,不要有女生,這是人性之所長,但國家制度不能做這樣的事情,變成被告有機會去選一個他喜歡的。而且真的要選的話,回到我剛才的那句話,剛才有提到人民真的要參審嗎?第一個問題是:人民是誰?是所謂的被告還是所謂的輿論,或者是所謂的民調?今天如果是被告的話,我還是那一句老話:被告敢選陪審嗎?如果被告不敢選,是不是會是蚊子制度?

此外,大家在推銷陪審的時候都讓它變成美國電影的再現,但我有個問題,就是有把陪審審完之後的評決標準、判決書製作以及上訴權利的限縮這三個東西老老實實告訴人民嗎?如果全部都說了之後再做討論,也許還不遲,但我還是建請大院,既然是在做一個司法制度的選擇,我想大院絕對不是只看民調,而是會看長久的未來。

剛才提到參審就是不信任人民;陪審就是信任人民,我想這其實也做了某個程度的misleading、它是一個誤導,因為其實陪審也不信任人民。陪審是哪裡不信任人民呢?陪審制做了什麼事情?第一個,它把評決標準提高,最高可以到全員一致決。為什麼不能多數決就好了?立法院的哪一個法案要求委員要全員通過才能過的!我想委員非常清楚,那為什麼要這樣做?就是避免誤判。第二個,把證據能力做高度的細分,有很多具備高度證據價值、很有用的證據,因為沒有證據能力就拉掉了,這也是陪審制引出來的東西。再來是判斷標準的單純化,什麼叫判斷標準的單純化?我想委員一定非常清楚所謂general verdict是什麼,就是只有guilty或not guilty,那怎麼樣可以達到guilty或not guilty的這個選項,你只能夠給他一條罪,這條罪跟事實你兜兜看,兜得到就是guilty,兜不到就是not guilty,但臺灣是這樣嗎?臺灣法院還要求可以變更起訴法條耶!而有好幾個罪的時候,彼此間還要討論罪數併合、法條競合,或者是想像競合犯、接續犯,這些都要討論,那你今天要讓他陪審,你不能這樣玩啊!他玩不出來。只能夠把他的判斷對話極度地單純化,就是一條罪、這個事實guilty or not guilty,你只能這樣做。

所以我也有一個比喻,剛才有位先進講得非常好,我們的參審制就像是保母,一路帶著小孩子,這就是不信任人民。但是我們的陪審制是什麼?各位都有看過一個大陸很紅的綜藝節目,叫做「爸爸去哪兒」,它在演什麼?就是我要讓小孩自己去購物,但是我給他什麼?第一個,我給他地圖;第二個,我給他購物清單;第三個,我給他剛剛好的錢,我不會給他一大筆錢,也不會讓他隨便買,我也不會告訴他想去哪兒都可以。這叫做什麼?這叫做信任小孩子嗎?也不是,其實也是極度地限縮了所有的判斷範圍,所以與其要說誰信任人民、誰不信任人民,其實說穿了兩邊都有不信任的地方,一個是採取制度性手段,一個是採取隨時陪在旁邊的方式來表現其不信任,兩個都是不信任。不要講得好像我採了陪審制就是完全信任人民,如果真的採了陪審制就完全信任人民的話,那麼請改採多數決,而且把所有的證據資料全部倒進去,不要刪。第三個,不要問他們guilty或not guilty,跟他講這個案子是否成立犯罪、該成立何罪、是否要變更起訴法條、是否要進行法條競合?全部都問。我想這樣子的陪審全世界沒有一個國家做得出來,為什麼?這真正就在於專業跟所謂的法律感情不見得是完全相同的東西。

再下來我要跟委員及各位報告,其實我們應該要這麼講,現在臺灣在推的國民參與刑事審判法已經不是德國或是歐陸國家的那套參審制,它已經很大量地吸收了陪審的精神,我列了幾項,第一個,在德國或很多歐洲國家參審員有幾位?兩位。法官有幾位?法官可能是3位,可能是1位。可是大家有沒有注意到一件事情,參審員人數很少。但臺灣現在的國民參與刑事審判法之中所謂的國民法官有幾位?6位,比起一般的參審制人數其實是倍增,甚至是好幾倍,這是第一個狀態。第二個,德國或者是其他歐陸國家的參審員怎麼選任?是任期制,可能一任做4年,這4年內每天他有空、沒事的話,法院有通知就去法院。但是臺灣的國民參與刑事審判法是怎麼樣?是逐案選任、case by case,非常像是美式的,你這個人只做一個案子,做完這個案子就回去。為什麼要這樣做?就是希望他所有的判斷都是fresh,不會說他每天跟法官混在一起、是法庭之友,法官說什麼他都信,沒有!是逐案選任。

再來,大家都一直說什麼法官就是會把這些人帶著走,有一個問題存在,就是在現在的國民參與刑事審判法當中,純靠人民的票是不是可以決定判決結果?可以,不要忘記了是3比6,而評決標準是什麼?三分之二。換句話說,拿到6票就可以決定判決結果。而且如果今天的判決結果是無罪的時候,法官這3票不用顧慮,人民6票都認為無罪,這個案子就是無罪,這是法條寫的。這像不像陪審制?已經很像了。接下來,評決標準也提高到三分之二,只有一種情形下我們要保障被告權益,那是什麼呢?如果人民6票都認為是有罪的時候,不行!裡面一定要再加1票法官的贊成票,不能讓人民片面地決定判決結果。這已經非常、非常不像當年的參審制,完全走向很像陪審制的作法。

還有一件事情必須要跟委員報告,剛才提到起訴狀一本主義是改革的核心,早在觀審制時代,我國所謂的參與審判法案裡面起訴狀一本主義就已經放進去了,不管是參審或陪審,基於資訊對等的立場一定要實行起訴狀一本主義,這不需要陪審才能實行,條文裡面早就放了,當年法務部還是反對的,現在法務部也都支持。此外,委員一定非常清楚所謂的evidence decision,證據裁定制度要求在進入實體之前,要先就證據有沒有證據能力做裁定。以前臺灣的狀況是什麼大家都非常清楚,沒有!判決書最後交代。但是現在這個制度也被引進,一定要先裁定。最後一點是即時評議,要立刻就做評議,所以沒有所謂的看筆錄判決,因為在評議的時候,這些國民法官、職業法官們看到、聽到的只是現場的證據、證物,在這種情形下筆錄還有什麼意義?沒有意義了,馬上就要評議。

對此我的比喻是什麼?這就好像我不知道該決定買哪一台車的時候,這一台車有好處,另外一台車也有它的好處,所以我決定把那台車的好處拿一些過來,比方它的避震器不錯、輪胎很好,我就換它的避震器、換它的輪胎。但現在的兩制併行叫什麼?我不知道該買哪台車,乾脆兩台車都買,而我一口氣就買了兩台車的結果會是什麼?而且更好玩的是,剛剛提到丟臉,人家十年前就有這個制度,你現在才抄就是丟臉。那我想請問一下,如果今天這樣子做,人家已經有了這台車,我就不能買這台車,我只能買看起來某某人好像很有錢的那台車,這叫做什麼?這叫虛榮。以上是我的報告。

主席:請陳委員椒華發言。

陳委員椒華:主席、各位學者專家、各位同仁。今天再次來參加這個公聽會,從上次到現在,為什麼會有這麼多民間團體是支持陪審?以我的經驗來談,因為很多案件大家對判決沒有信心,之所以會沒有信心,其中有幾個因素,第一個,目前在一些爭議事件上,政府有聽證的修法,但行政部門也都沒有照聽證的程序在做,官員講話也不用負責,所以一些爭議仍然存在。另外,如果爭議繼續存在的話,政府部門沒有好的仲裁,受害者投訴無門就會提出訴訟。在這樣的過程中,因為訴訟的時候,包括檢察官或法院這邊常常也都沒有相關的專業背景,他們沒有辦法判斷,所以就會再回去詢問行政部門或所謂的第三公正單位,但這些第三公正單位常常也都是比較跟開發單位或者有一些關係,所以他們提供給司法或訴訟單位的意見,對告訴人就會是不利的,最後的結果就是環境訴訟或者金融訴訟的受害者常常都受到不利判決,常常是不起訴或者法院一審時本來是認真的法官判有罪,但是二審時都沒有詢問案情就推翻一審結果。造成這樣的情形不只是司法有問題,行政部門也有問題,譬如環保單位或者金融單位沒有做好行政部門應有的作為,既然如此,怎麼樣推翻或者改革現在這樣的弊端?我覺得陪審制可以,陪審制是一個可以讓證據資訊公開、可以讓更多人督促行政部門改正不作為缺失的制度,譬如環境犯罪案件,環保署不作為、環保局不作為、金管會不作為、財政單位不作為可能造成爭議訴訟的情況在陪審制的訴訟過程當中能夠讓更多資訊公開或者讓受害者更有機會達到訴求。就像鄭律師的資料提到,全世界很多先進國家都採用陪審制。我們卻一直使用現有制度,所以造就行政部門非常顢頇或者該公開的資訊不公開、該有的行政作為不作為。

我從2月24日正式開議以來曾經多次跟法務部及司法院秘書長提出,對於環境犯罪,你們沒有能力調查,對於金融犯罪,你們也沒有能力調查,行政部門又不認真仲裁,最後只有讓更多受害者走入訴訟,走入訴訟又讓他們沒信心。

這是本席一定要表達的,也是時代力量一直支持的,請行政部門一定要支持陪審制,不要再使司法訴訟讓人民一直處在被害之中,也讓行政部門都沒有辦法得到協助、援助,一直處在無助的狀態。以上,謝謝。

主席:在第三輪發言結束之前,請容我整理剛才大家發言的幾個議題,讓司法院和列席官員先回應,如果我有疏漏的地方,就拜託大家再增補。

第一個,我聽到我們需要司法院回應的是為什麼在辯論之前,你們就已經決定制度了?理論上,你們在決定到底要參審或陪審或觀審之前,應該先有辯論,類似今天這樣的情形,再做決策,但是你們沒有,既然如此,你們是怎麼決定的?你們是依照民調嗎?如果是依照民調,你們的民調資料在哪裡?是根據全民的民調還是怎麼樣的民調?

第二個,其實當初司改會有討論到內雙軌,就是前面張律師提到的,有很多陪審的概念已經納入參審。既然如此,內雙軌是不是用併行的方式把陪審納入參審制度?雖然它叫做參審,但是陪審的精神也有納入其中。這是司法院可以接受的,還是不可以接受的?

第三個,我剛剛聽到,很多意見都表示,中間討論有一個很大的問題,在陪審制度,因為法官是不可以參與的,所以就不會有引導陪審團的情形,但是在目前的參審制度,中間討論是不透明的,剛才與會的專家學者也特別提到,那當然是不透明的。剛才李律師也提出,如何可以避免職業法官誘導人民,不會變成人民在為職業法官背書。譬如前面提到,人民做了一個判決,但是他寫不出判決書,所以職業法官勢必要引導人民做出一個決定,他才寫得出判決書,這樣的疑慮要怎麼去除?李律師還提到一點,我聽起來覺得也是一個可以的解法,但是不知道司法院的意見,就是分開評議,分開計票。這樣是司法院可以同意的嗎?

另外,陪審制度的法官參與應該是被動的,而不是進去引導,這是不是也是司法院可以接受的概念?還有剛剛張律師也提到,現行制度已經有起訴狀一本的概念,不過我聽到實務上法官對這個好像有不同意見,他們覺得實際試行發生很多困難。再者,陪審制度的上訴部分是看卷證,不是看判決書,不知司法院的態度是如何?到底是結案重要,還是判決正確重要?這也拜託司法院回應。

我有沒有漏掉什麼問題是要討論的,如果有漏掉,待會也可以補。現在請司法院及法務部針對剛才雙方攻防的重點回應,謝謝。先請司法院林秘書長發言。

林秘書長輝煌:主席、各位委員。感謝主席!我先講一小段,再請彭廳長及邱法官補充。非常感謝各位與會的專家學者,讓我們看到很精彩的論辯,多年來各方先進對人民參與審判制度究竟要採日本的裁判員制或美國的陪審制爭論不休,司法院本於刑事訴訟程序法的主責機關,基於憲政機關該有的責任,和行政院共同決定採行參考自日本裁判員制的國民參審制度,希望大院能夠支持兩院版的國民參與刑事審判法,其餘部分請彭廳長及邱法官補充。

主席:請司法院刑事廳彭廳長發言。

彭廳長幸鳴:主席、各位委員。大家關切的第一個問題就是這個制度究竟是不是突然從石頭蹦出來的制度,我相信關心人民參與審判制度的所有人都知道,人民要如何參與審判從1987年就開始各項研議,從1987年到2016年分別有三、四項法案提出,就因為有這麼多制度的爭執,團體當中也有相當的倡議,所以106年總統府將這項議題交給司法改革國是會議進行討論。

在司法改革國是會議當中,確立仍然應該要推動國民參與審判的制度,為實踐這項共識,司法院立即於106年6月29日開始積極籌組本項法案的研議委員會,用每週一次的密集步調,參考法理、比較法制、汲取過去20、30年推動這項制度的立法與模擬法庭活動的經驗,也透過民調了解人民偏好國民與法官合審合判的期望,並且經過十八次研修會,當中也辦了十場草案說明會、公聽會、機關協商,還不斷蒐集社會各界建言,反復修正之後,才做成前一會期提出的草案,所以在草案決定制度之前,我們已經做了廣泛蒐集民意的作為。

從擬具國民參與審判制度之後,我們也不斷舉辦模擬法庭,請各界人民到我們的法庭,在地方法院,我們就辦了47場模擬法庭活動,在校園,至今已經舉辦近百場的模擬法庭。當中不斷蒐集人民意見,即便是前一會期,我們和團體協商時,也是廣泛蒐集意見,最後仍然覺得透過國民與法官合審合判的方式可以讓法官和人民相互影響,法官可以透過和民眾直接對話交流獲得不局限於法律專業的多元思考,可以縮短職業法官和社會大眾之間的隔閡,共同參與兼具法律專業及民意判決的結果可以防止個案出現不合理的判決結果,透過法律專業參與也可以使評議更有效率進行,雙方的交流討論可以明確掌握資訊傳達的成效,人民也可以全程參與,我們最希望也相信透過法官和人民相互交流,人民可以做出正確判斷,有一句大家常常聽說的話,沒有錯誤的決定,只有不充分的資訊。

我們在陪審制當中考慮到讓一個人民從走入法庭開始就滿頭問號,經過檢辯的提示證據之後,問號愈來愈多,最後他累積大量不確定的資訊進到評議室,又在陪審員之間透過討論要斷人生死,這就像把陪審員丟到荒野,不給地圖、不給工具、不讓他們詢問工具如何使用,最後交給他們一個無比重大的任務,所以我們希望國民法官不會拘束於不了解法律、聽不懂相關的法律專業,他能夠在充分了解、充分理解、不受不了解的拘束之下做出判決,民調顯示這個時候是可以相信的,人民也希望有充分的法律資訊協助他們做出最後的判斷。這是我們採取這個制度的原因。

剛剛有學者專家提到,陪審制才沒有職權調查證據的色彩,參審制會有這樣的問題。但是我們看看行政院和本院提出的會銜版及陪審法草案,當中這一條是檢辯雙方要調查的證據是由檢辯雙方提示調查,法院並不介入,也就是在調查證據階段,並沒有如現在是由法官提示調查證據的,未來不論是陪審或參審,都是由檢辯雙方提出各項證據,就算是筆錄,也是檢辯雙方提示的,如果有檢辯雙方提示不足的地方,最後法官認為有另外需要調查的地方,法官也可以進行調查,這在兩個法案都是相同的,所以剛剛有專家提到這兩個制度會有這樣的落差,我們看法案其實是沒有的。

另外,有關中間討論,中間討論歷來飽受爭執,剛剛有學者專家提到,我們觀察陪審制及國民法官制的法庭就可以發現一個很重大的區別,國民法官制是把6位國民法官當作法官,我們認為他們可以當法官,所以他們在席位上是和法官坐在一起,他們所有職權都是和法官相同的,一旦我們確立這6位國民法官的法官身分之後,9位法官之間交換意見應該和現在合議庭3位或5位法官交換意見一樣,這是法官們之間的意見交換,所以剛剛有學者專家提到,當然這個時候應該是秘密進行的,否則,國民法官不敢就他們的疑問請教專業法官,他們只能在法庭上斟酌自己的問題是否會讓自己在公開場合丟臉,不太敢提出,只好讓它成為一個疑問,之後走到評議階段。中間討論是基於訴訟照料的基礎,希望讓國民法官只要有疑問,就可以請求進行中間討論,逐漸釋疑,好讓他們在最後評議時能夠儘可能沒有法律專業上的疑問,在正確的資訊之下,才能把他們多元的國民法律感情引入最後的判決,這樣的判決也比較容易昭人信服。這是我們對中間討論的說明。

其餘的請邱鼎文法官看看有沒有要再補充的地方,謝謝。

林永頌董事長:請問我要離席,我可以用1分鐘說明嗎?

主席:好。請民間司法改革基金會林永頌董事長發言。

林永頌董事長:主席、各位委員。第一個,剛才廳長講的好像把法官對陪審員的一般性指示(說明法律原則)當作都不存在,說陪審員什麼都不清楚,這樣的講法非常不理性,這裡是立法院,講事情不要這樣講。

第二個,講到民調,講到什麼,我剛才問的問題請回答我,因為我後面有一件事情,所以我要急著走,我要講的就是剛才我講了,那個東西是什麼?模擬法庭的民意調查是什麼?公布在哪裡?依據是什麼?寫成這樣,不要這樣寫。我覺得大家都當過法庭的攻防,但是在這裡大家是要尋求共識的,我覺得大家都是用立場表達,這樣對臺灣社會是沒有幫助的。

主席:謝謝林永頌董事長。邱法官,我可以拜託您,我剛剛提到的那幾點問題(總結的摘要),我還沒聽到答案,我只有聽到這已經準備20年了,但是林律師的問題是你們前面對於民間的意見辯論了沒有?你們的民調從那裡來?這些都沒有聽到答案,可不可以先針對問題回答,好不好?謝謝。

請司法院刑事廳邱法官發言。

邱法官鼎文:主席、各位委員。有關林律師剛剛提到的民調,其實我們一直都放在網路上,不曉得為什麼會沒有找到,如果有需要,我們會後可以提供連結,可以找到這樣的民調。

其實我們在上一次4月29日的會後報告也有一些陳述,司法院推動國民參審確實從民國七十幾年就開始,但是真正付諸實行包括模擬法庭的實行是從最近100年、101年的觀審制度開始,這些都是經過長時間和學界、實務界討論互動得到的經驗,為什麼最後我們採參審的理由在報告中也都有詳述,各位先進不管主張陪審或參審也都已經講很多,所以我在這裡就不再重複,以免浪費大家的時間。

我們確信現階段臺灣以推動參審制是最穩健最合理的方式,但是我們是開放的態度,所以我們的版本最後有成效評估委員會,這在其他委員提出的版本也都有,保持一個開放的空間,包括未來制度的修正及走向均不排除引進更多的陪審元素,其實剛剛很多先進也都講到,我們現在的制度已經不純然是陪審或參審,也希望能夠把其他優秀及好的部分,均能引入這部國民參審車裡的一個制度。我想支持者各有其信念在,我們也尊重各方的想法,而我們的主張及想法,就是基於政策機關的負責任態度來做出研究,並希望先推動現階段一個這樣的制度。

剛才除了庭長的報告之外,我所聽到的還包括李律師提出分開評議、記票的方式,這部分我再向委員及各位先進補充報告,確實在我們過去的18次委員會有提出來討論,而李律師當時也是我們的委員,並確實就此主張提出來供大家參考及討論。最後比較多數的想法,還是採取我們這樣的一個共同評議方式,主要的原因還是大家認為整個合審合判的體系,由法律專業的法官來參與,並與一般其他專業民眾進來同討論做評議,這會是融合法律專業及非法律專業,即法律以外專業的最好方式,所以我們最後還是採取合併的一個評議、記票的方式。

除了李律師講的這個問題之外,剛剛有先進也提到有關上訴的問題,確實在上訴時,如果被告的人民被判無罪時,他也許會不在乎理由,而只在乎結果。然而當他被判有罪時,他還會不在乎理由嗎?我想應該不是吧!大家都很清楚,他必須去救濟,為主張他的權利而提出上訴,這時他就需要理由。當然會有先進認為,他不是看判決書的理由,而是看卷證,問題是一般人看得懂卷證嗎?然而卷證有這麼多,真正被用來作為判決理由的是哪一個部分呢?如果沒有經過詳實的說理,被告又如何能夠知道呢?我們認為這樣的一個推論好像快了一點,而判決理由還是非常重要的。

在今天的會議報告裡,也有提供給各位參考,譬如歐洲人權法院在2010年的判決,有關比利時的案件中,就已經明確指出必須給定罪的被告,讓他知悉他被定罪的理由。這也促使比利時在修改國內法律時,試圖把判被告有罪的理由讓被告能夠知悉。我們一直覺得,為什麼陪審制就這個部分而言,如果沒有做修改,就很難在臺灣目前的狀況下去推行,大概人民也沒有辦法接受,就是從職業法官一個詳實的判決書突然變成沒有,而讓他們沒有辦法瞭解理由,進而提出救濟的一個極重大差別。以上是我們聽到的部分。

主席:謝謝邱法官,因為時間的關係,我們希望不要耽誤大家太多的時間,最後還會有一點時間,我也知道法務部還沒有回應,但是我已經看到許前大法官有意見,也希望能夠發表一下。我想在最後的時間,就是讓許前大法官、鄭律師發言,然後次長在他們發言完之後,因為他們是針對剛才司法院的意見來回應,然後再到次長這邊來回應,好不好?早上我們會將今天的辯論會告一段落,我看到司法院對於今天總結的幾個問題,還是沒有提出回應,你們可能需要一點時間回去準備。

現在請司改會第四組召集人許玉秀前大法官發言。

許玉秀前大法官:主席,各位委員。有關詳實的理由,顯然你沒有聽懂,現在我們要改革,然後你一直說我們現在的制度如何。如果我們一直要看過去,或者是看現在,那麼我們的改革是要幹什麼呢?這是一個基本上你不願意換腦袋就不用談的問題。張永宏律師,你真的是亂槍打鳥,我們又沒有在談德國的參審制,你在這裡談參審制幹什麼?也不知道你為什麼要提?然後你說了半天,如果卻說你看我們現在制度裡面有很多陪審,那不是陪審有它的優點嗎?為什麼你們都說,因為陪審沒有參審好,所以我們只能採參審而不能採陪審,然後要並行也絕對不可以,你們不是都自相矛盾嗎?現在又說了,而司法院也承認了,比如這是陪審的精神,那也是陪審的精神,你們就不能夠承認別人有一點好處,好嗎?現在的問題是你們都只有講結論,就是參審比較好,我到現在為止,整個早上沒有聽到你們在講理由,我真的沒有聽到理由!然後司法院告訴我,他們從什麼時候有多少會議等等,然後還寫出這樣的東西,我一早就說怎麼可能那麼久?在準備那麼久,可是寫出來的這些理由是這樣子的單薄,還不斷在強調立場而已,其實也沒有說理,這是令人失望的。

至於這部分也已經說了,可是問題在於人家是在問你,你跟人家在討論的過程裡,你的民意是如何得出來的呢?你們說你們有民調。我不是勸你們不要再講嘛!你們的那個是百分之八十幾了,觀審也有百分之八十幾,然後馬上被丟掉,你們根本都不尊重觀審百分之八十幾的民意,不是嗎?

現在我接著要說,剛剛主張參審的,李律師說卷證開示不行!卷證併送一定不行!很明顯的張永宏律師,一定不要有卷證開示,我知道當初法務部在國是會議期間,起訴狀一本絕對要杯葛,為什麼你們要杯葛起訴狀一本,以及杯葛檢察官、直播及陪審制呢?每次法官或檢察官的組織就跑出來恐嚇大家,今天早上又出來恐嚇大家,發這種恐嚇聲明,你們一定要把自己變成這個社會的惡勢力嗎?你們到底是要恐嚇誰?我們這幾個人,你們是恐嚇不了的,難道是在恐嚇立法委員嗎?不管哪個政黨執政都會害怕檢察官,不管哪個政黨執政都不敢得罪檢察官,你們已經變成這個社會的惡勢力,你們知道嗎?你們能不能有一點法律人的修為,不要每次出來就是恐嚇人民,戒嚴時代大家怕的是槍,而平常時代怕的就是你們檢察官嗎?我希望司法院不要再說這樣的事情,至於你們是說什麼呢?因為你們內部都沒有共識啊!你看你們內部都不一致,也就是說關於陪審的Hung jury要如何處理,所以才會沒有共識嘛!

現在我可不可以這樣說,即參審的部分都沒有共識,對卷證不併送的意見也不一致,所以你們就不要實施了,只實施陪審,可以這樣嗎?如果我不能這樣說,也請司法院以後不要再用這個理由,因為你們還在寫!還在寫!早上又發一個聲明,還在寫!不要用這個理由,就是陪審不能併行的理由,或者是不能採陪審的理由。然後你們都一直擔心,每一個都告訴我那個耗費很大,我就跟你們說試試看,臺灣是有錢的、臺灣多豪氣,比如我們隔離每一個有一點感染的人,由國家全部支付,多豪氣,也是必要的。這表示什麼?因為它必要,也真的能保障我們的安全,那個錢就應該要花,這是一樣的道理,如果這件事情是重要的,就要花!有什麼比我們法律人或一個國家的法官、檢察官燒掉人民的信賴更好的一件事呢?又有什麼比他們不受信賴更昂貴的事呢?錢買得到的都是便宜的,就是怕你買不到。

我常常說被人家不信任是最貴的,這是你要不要做的問題,根本不是我們負擔得起或不起這個花費的問題。你們互相說哪一個不信任誰,我都不認為是這樣,其實不是不信任的問題。我當然還有很多話要說,不過因為時間的關係,我聽說是國民黨推薦的,我對國民黨竟然提出一個比誰都保守的版本感到非常失望。你們到底要不要年輕人的票呢?你們提出的版本一定不會被接受,民進黨可以比你們還進步一點,並通過他們的版本呢?然後你們提這個版本是要幹嘛!要給民進黨鼓掌嗎?再來陪襯民進黨的進步嗎?你們都希望有年輕人的票,竟然提出這麼退步的一個版本,我完全不知道國民黨在幹什麼?

李委員,我必須說,4月27日柯建銘委員在報紙上發表的,也是提那個什麼的上訴判決,但根本都不是重點,你們今天也討論很多,其實都還不是不可以討論的問題。重點在於你要先有一個誠意,就是要執行,我們才能夠來談。結果你們老是用這個理由來顛倒,並倒果為因說你那個可不可以,現在是你們跟人家討論,而為什麼要討論呢?因為民意有這樣的需求,誰比誰更虛榮很難說,然後就是不尊重另外一種民意,也一定只能照你們自己的方式去做,就是因為這樣才來找那些理由啊!

如果我們是兩制並行,自然就可以討論出來,否則也不會有這個協商的版本。我不高興的是司法院,你們用這樣簡單的說法,其實對你們的理論也沒有很清楚,就要來騙立法委員!以前我對柯建銘委員,雖然他不是法律人,但是他對很多法案都非常熟悉,有關很多關鍵及魔鬼細節也不會上當。然而這次我對他非常失望,我不知道他是真傻還是裝傻,就拿司法院這樣子的草案,也沒有很充分的說明,可是每一次都只有結論,然後就要來騙這些立法委員。現在檢察官協會馬上出來恐嚇立法委員,是這樣子嗎?也強硬得要將你們的版本通過,我們人民沒有權利,我們沒有權利嗎?由於投票也不是只有一次,民進黨到現在還不知道2018年是怎麼輸的?這是我做一個納稅人,我對於你們這樣處理此件事情覺得非常不滿意,我也對於我繳的每一分錢,讓你們這樣子糟蹋花費,以及花這麼多久的時間都還搞不定一件事情,你們搞不定,其實就是因為你們不尊重民意,只有這樣沒有其他的問題,這樣才引起對立衝突。現在你們說有權力,然後你們一定要強硬貫徹你們的權力,如此而已!納稅的錢讓你們這樣子花,我非常的不甘心。

主席:大法官請容我解釋一下程序的問題,這次為什麼會有第二次公聽會的原因,上次我們開過公聽會,各自在表達意見之後,有些東西還不能釐清,所以才會開第二次公聽會。我相信大家都看到這次的公聽會,希望能將其作為上次公聽會的一個延續,如此才能夠真正的聚焦,而不是大家出來表示一下意見而已。

請臺灣陪審團協會鄭文龍創會理事長發言。

鄭文龍創會理事長:主席、各位委員。今天可能快要結束了,在結束之前,我還是要對召集人表示最大的感謝。剛剛有提到有沒有國會遊說?坦白講,我是國內十幾年來很少數有去登記,即每一年都有去登記國會遊說,我是最乖的那一個,所以對我來講,絕對沒有問題。我為什麼要特別感謝召集人,您是很少數,我看到目前沒有被政黨綁住的,且可以理性探討事情的委員,我要特別感謝。

其次,就是剛剛大法官講的,本來大家就要就事論事,不要被立場綁住。我認為在國會殿堂上來討論事情都要實事求是,不是自己很主觀在講,也應該都要有實證。

剛剛張永宏律師一直批判陪審團,當然你的觀點,我們都尊重。今天我拿的是李立如教授的論文,在論文的第5頁引註26,內文就說陪審團制度仍然受到美國民眾的高度支持,而註16又提到多次問卷調查,陪審團制度都可以得到受訪者大約80%的支持。我不知道你一直對陪審團有這麼多藐視,然而你有沒有去瞭解人家的研究到底是怎樣呢?然後你剛剛講到芝加哥大學的研究,在我書裡面的164頁也有引,其實有引三個研究報告。芝加哥大學大概在1950到1960年代,有一個很大規模的研究,刑案有3,576件及民案的4,000件。其實對陪審團的的評價都非常高,研究結果就是78%的案子,法官跟陪審團判決是一樣的,只有22%是不一樣,在22%裡面有19件的比例,陪審團認為要判無罪,而法官認為要判有罪,3%是法官認為要判無罪及陪審團認為要判有罪,大概就是22%不一樣。在2000年及2001年,美國有一個州的法院中心也做過這樣的調查,1999年Henry Kalven教授,他也做了二十幾州的,當然他的個案是比較少的研究調查。然而他們都得到一個結論,就是陪審團的判罪比例會比法官少一些,為什麼呢?他們得出三個研究報告的結論,都認為陪審團比較重視證據的強度,不會因為案件是不是複雜而受影響。外國的研究都是汗牛充棟的,我的意思就是說陪審團有好也有不好,人家都有研究報告去處理,請問司法院要用一個新的制度,你們準備好了沒有?

我再舉一個例子,幾年前我去美國的nita,上一堂教律師怎麼在這種人民參與審判的制度上辯論,我們這個配套有做嗎?日本在國民裁判員之後,他們的律師就是請nita來訓練、上課,我認為臺灣應該去學,所以我去那邊上課,我是去找nita,也認為要找原來的老師,結果你們去找學生學,我不知道這種研究方法是對還是不對?為什麼不找老師學?全世界有52個國家都用到現在,你們卻將它批得一文不值,而你們的制度是創出來的,我們的國情與日本一樣嗎?那52個國家,我一直講52個國家,你去看AIT網站,現在是54了,這52個國家的國情都不一樣,你們有好好去瞭解嗎?

還有就是回到兩制並行,我去年去加拿大最高法院,他們邀請我們去,我才發現,即使歐洲有用陪審,加拿大及美國其實也都是好幾制,並不是只有兩制。你們知道加拿大最高法院是怎麼組成嗎?他們有9個大法官,裡面有3個是魁北克的,這也是保障的,他們是什麼制度?他們是法國制度。他們的法學院也有兩套,即有臺灣這種大學的法律系,也有美國那種law school,我才發現說原來加拿大並不是所謂純英美法系的,其裡面有大陸法系,即保障3個大法官,而6個是英美法系的大法官。法律制度、法律系學生及法官的來源也有兩種,他們也是兩制並行,沒有問題啊!美國在4月14號最高法院判決下來,一致決就是有憲法保障,但在1970年代時,一致決憲法沒有保障。雖然亞利桑那州在去年也修法,認為刑案重罪一定要一致決,但是今年最高法院說不行,去年才修法,還沒有適用的之前那兩年,沒有一致決的重罪刑案全部都可以提出再審M,所以美國也是兩制。他們有三個州是比較偏向大陸法系、成文法的州,因此美國聯邦憲法在1970年代也不強制了。對於兩制並行不要跟我們講一堆。

坦白講,參審才是違背世界潮流,但是為了國家,我們都願意妥協,雖然我們做了這麼多研究。我到美國看了多少州,前年還去澳洲,你說美國陪審團到4%,你知道澳洲多少%嗎?澳洲是15%啦!有85%是認罪,其他都是陪審團審判。你知道美國為什麼剩2%到4%嗎?人家也在研究這個。我跟他們的法官交流,他們都很怕一個問題,就是法官沒有陪審團的經驗,所以他們很希望有陪審團。為什麼?他們的訴訟案件大量減少,因為配套的部分都進來,我想召集人一定知道。我認為資訊要正確的來到國會殿堂才值得繼續討論,不要用自己的主觀臆測,說你那個不好。坦白講,如果陪審團不好,為什麼你們要一直要用它的精神?就不要嘛!剛剛還有一個教授說,不論參審或陪審都是災難,這樣是辯論的方式嗎?另外,剛剛張永宏律師提到位置決定,好像就是參審員跟法官站在一起才平等,陪審員坐在旁邊就沒有。

張永宏律師:我沒說的話……

鄭文龍理事長:我跟你講一個現象。好,沒關係,那個我就保留、尊重你。

我看過兩個州,有一件事讓我很感動,我不知道你們看過了嗎?我們到法庭,法官一進來,我們都站起來,包括檢察官、律師及民眾都很尊敬,這是對職務的尊重。我到兩個法庭,我才知道什麼叫做司法民主。法官進來的時候,我們都站起來,法官大概講了一些程序的問題,後來請陪審團進來,我看了都想哭,連法官都要站起來,對陪審團表示尊敬。你們剛剛這些發言其實都在藐視臺灣的國民,你們有尊敬國民的心態嗎?不要再用專業的傲慢。連美國的法官看到陪審團都要站起來,我看到兩個州都是這樣,陪審團進來,法官都要站起來表示尊敬,這就是民主、這就是主權在民、這就是司法民主化。

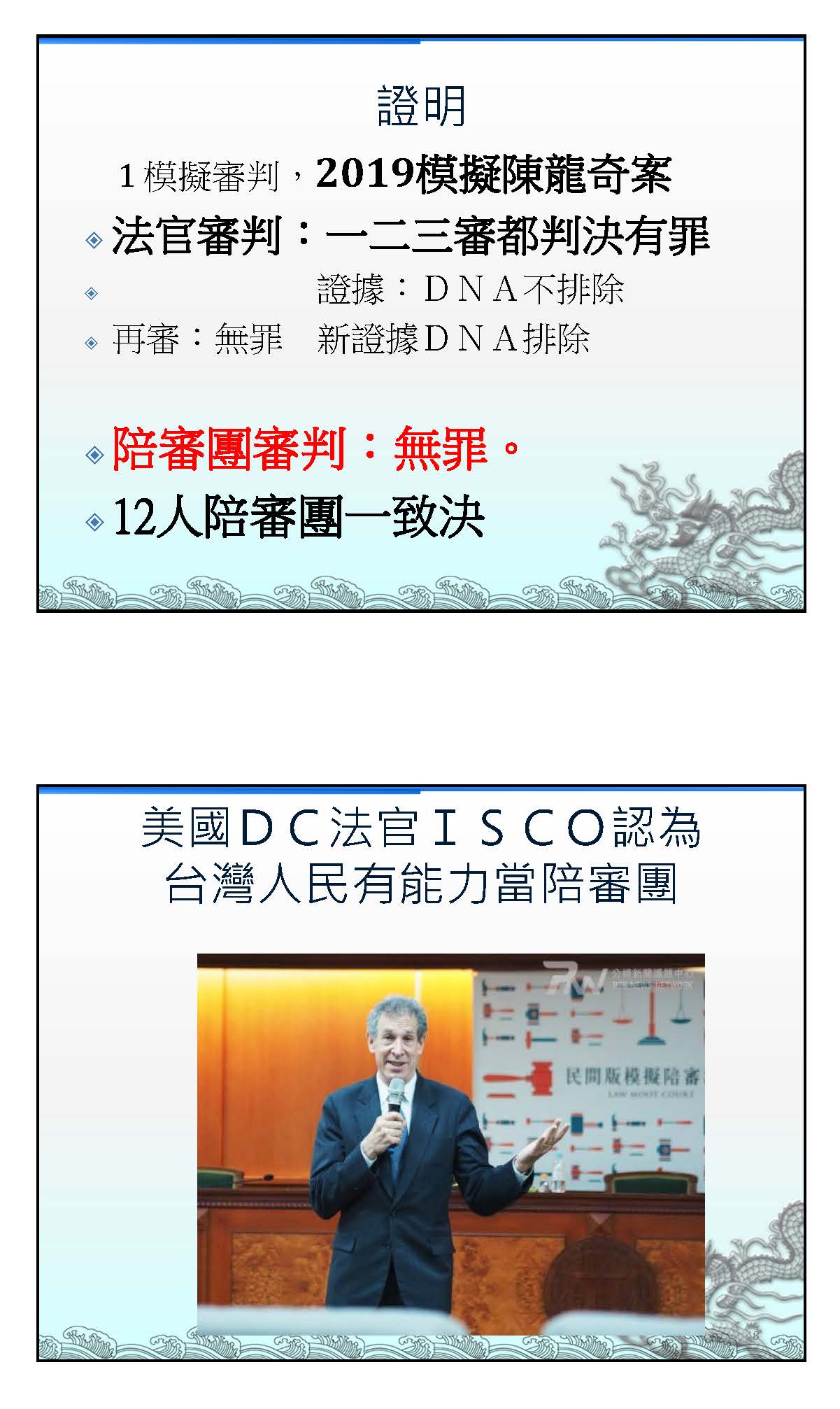

另外,你們說做了多少模擬審判,我看了很多次,整個程序就是沒有公正審判的程序,也沒有效率,裡面也不科學,還違反人性,整個模擬審判亂糟糟。我們講了好幾次,那種模擬審判當然有一些價值,就是非常多錯誤的價值,你為什麼不看看民間的模擬審判?我們模擬審判多少次?本來我今天的簡報有提,我們去年在文山區針對一起冤案,因為一個DNA證據顯示不排除,一、二、三審都判有罪確定,後來新的鑑定報告出來才再審無罪。我們拿舊的鑑定報告資料,看看臺灣的陪審團有沒有辦法做出正確的判決,結果陪審團十二個人,經過一個小時做出12比0的決議,一致決認為不排除的證據,其證據力不夠,所以判無罪,是避免職業法官在一、二、三審都判有罪的證據。當然這樣的數據不夠,但是最起碼表示臺灣人民的素質真的不錯,我們要相信我們的人民,我們是一個民主國家。謝謝。

主席:請法務部蔡次長發言。

蔡次長碧仲:主席、各位委員。很感謝主席,這大概是我見證有史以來最用心而且最完足的一場公聽會,也驗證了剛剛許大法官或理事長一再強調的官員傲慢。兩次的公聽會,我與秘書長坐在這邊任令兩端儘量地論辯、給我們指教。我在立法院也碰到很多的權威效應,今天我也感受到權威的效應,所以權威的效應存在每一個角落、每一個人民及每一個專業領域,權威效應不一定是什麼罪大惡極的事情。特別要向許大法官報告的是,如果有看到檢察官協會或是之前對檢察官的印象很惡劣之類的,我們在這裡向許大法官表達歉意。但是時代不一樣了,許大法官一再強調,投票不是只有一次,而秘書長與我代表院、部坐在這裡,我們是要負責任的。我們努力地回應,或許你認為我們膚淺;或許你認為我們都沒有做功課,但不要把這裡當作法學教室。我們身為法律人最起碼都有三十年以上在朝、在野的實務經驗,我們不講不是我們不懂,我們沒有堅持也不是你一定對,但是我要代表法務部感謝司法院多所成全,包括檢察官堅持的部分歷經多次討論,我們也認為提出的妥協方案是OK的。關於社會的制度,尤其是審判制度,我們今天為什麼說找一個最適合的審判制度?也就是表示我們提出來的觀審、陪審或參審都是適合的審判制度。司法院負責實驗,法務部配合,我們院、部多次檢討也是一種專業。我們認為這三個制度都很好,所以從觀審一直進程到參審,包括陪審也一併來檢驗。我們也挑出一個最適合、目前認為人民可以接受,也是各位先進一再強調的─準備好了嗎?我們認為我們現在的能耐只能夠準備到這個地方,你可以認為我們膚淺、準備不足,但是我們努力了。經過兩次的公聽會,你有看過這樣的官員嗎?既然官員也在努力,就不要從以前的經驗評判,我們的努力在這裡,你可以義正辭嚴,但是你理直也不要氣壯。在這裡的每一個人或許有些是你的學生,但是在這裡都是學有專精的學者,這裡有檢察官、法官,也有教授支持參審。當然大法官與理事長長年以來對陪審就是情有獨鍾,但是都沒有是非。最後我再次強調,我要感謝主席,所有的意見都不會被埋沒,為什麼?因為將來整個法案在審議過程中,都可以檢驗法條到底要不要再融入其他的精神,而且通過這個法案是有人要負責任的,大家都要負責任,所以不要任意用一些情緒上的言語批評與會的先進,甚至政府官員。我一再強調,我們在這裡可以接受批評,但是尊嚴絕對不會被踐踏。謝謝。

主席:謝謝次長,尤其特別感謝次長的承諾。我們有特別拜託司法院,能夠對今天每一位與會學者專家所提的問題務實地回答,或是事後提出回答,因為最起碼我最前面摘要的幾個問題,我沒有聽到回答。我知道會議時間很長,大家也很累,所以我們同意用書面的方式補呈,沒有問題。今天非常感謝大家所提的建議,發言到此告一段落。

所有的發言及書面意見,我們都會列入紀錄、刊登公報,並製作公聽會報告,送交本院全體委員以及本日出席與列席人員參考。今天的公聽會就到此結束,非常感謝大家。現在散會。謝謝。

散會(13時9分)

附錄:

司法院書面資料:

法務部書面資料:

張靜律師書面資料:

張永宏律師書面資料:

王正嘉教授書面資料:

陳庭長思帆書面資料:

劉芳伶教授書面資料:

鄭文龍創會理事長書面資料: